金一政教授课题组Nature Photonics:水诱导的高性能量子点发光二极管

近日,我系金一政教授课题组联合TCL科技集团股份有限公司、中山大学等单位的研究团队,在量子点发光二极管(QLED)的“正向老化”机制解析与高性能纯蓝光QLED的开发上取得突破性进展。研究首次直接证明了水是引发QLED“正向老化”的关键分子,阐明了水分子对ZnO基纳米晶的诱导生长机制与表面钝化作用;并据此提出可控水后处理工艺,实现QLED性能的全面提升,尤其在蓝光QLED的发光效率与工作寿命上取得显著突破。

QLED是一种新型发光二极管,依托胶体量子点优异的色彩和发光效率,并可通过旋涂、喷墨打印等溶液工艺制备,因此有望实现低成本、高性能、大面积的下一代显示器件。得益于材料的快速发展,实验室层面的红、绿、蓝光QLED原型器件的性能已达到或接近产业化要求。然而,文献报道的大多数高性能QLED依赖于酸性封装胶水诱发的“正向老化”现象,即放置期间出现性能上升。该现象被普遍归因于封装胶中有机酸分子对氧化锌电子传输层的表面钝化作用。但长期以来,酸分子是否真正渗入器件内部缺乏直接证据,“正向老化”的分子机制一直存在争议。

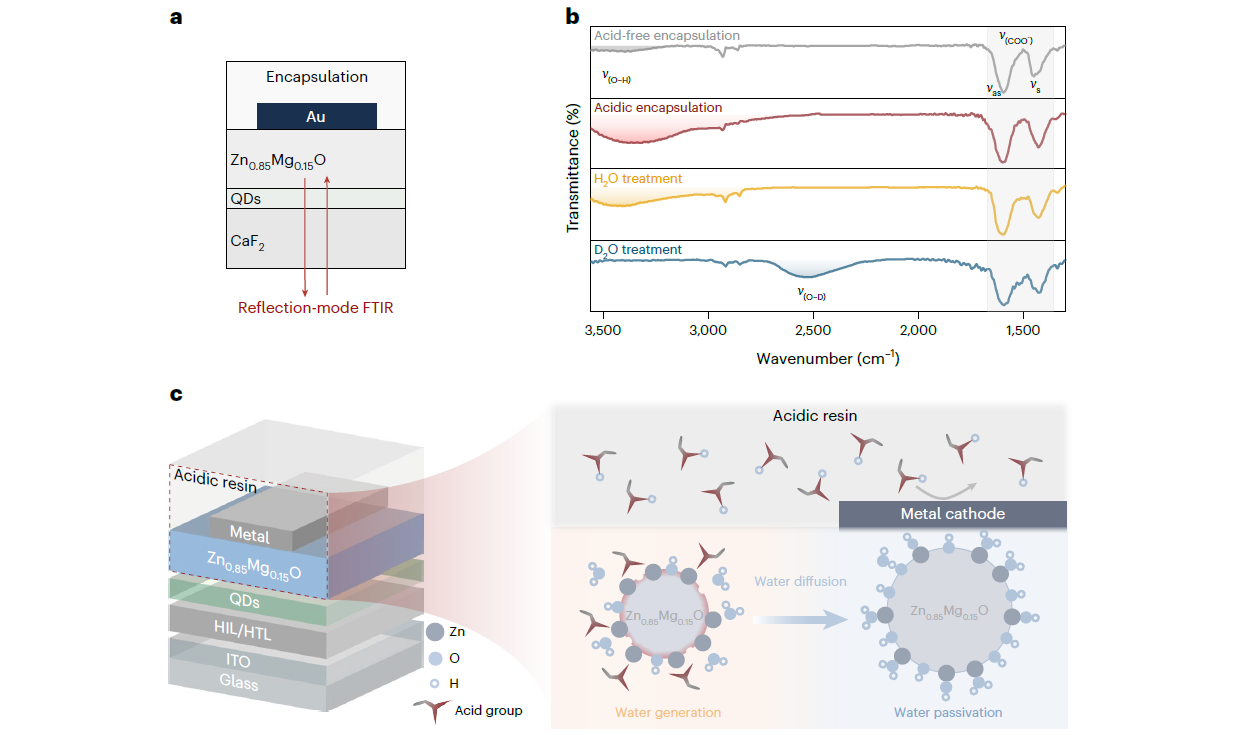

针对上述关键问题,研究团队构建了以原位红外光谱为核心的表征体系,揭示了“酸性封装胶释放酸分子→酸分子与ZnO纳米晶原位生成水分子→水分子渗入器件内部”的分子机制,明确指出真正引发QLED“正向老化”的物质不是酸,而是水。

图1 QLED“正向老化”的分子机制

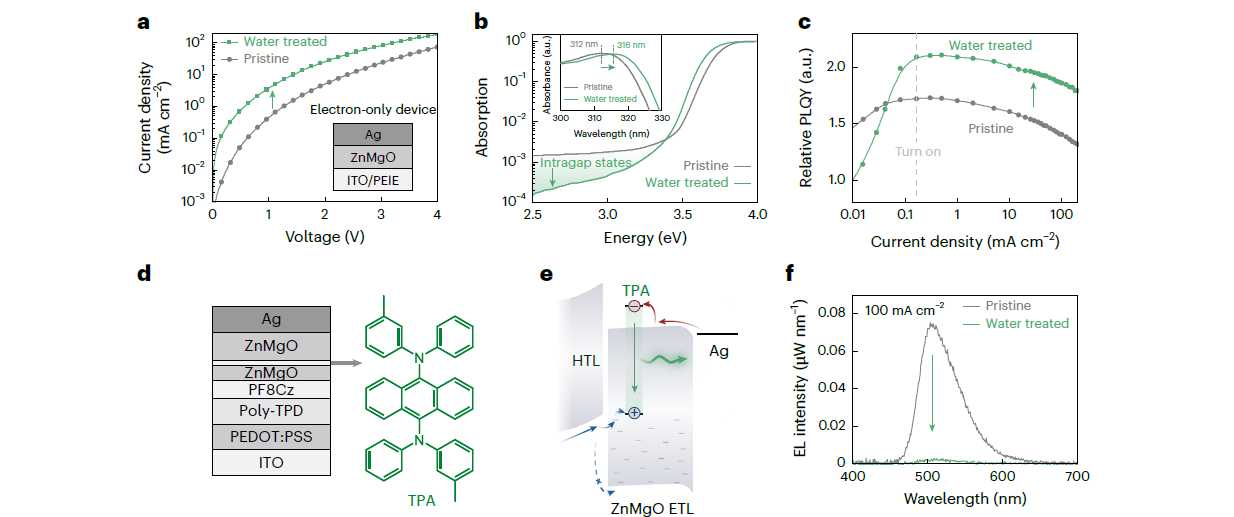

进一步实验表明:一方面,水分子诱导ZnO纳米晶原位二次生长/颈连,提升电子传输层的电导率;另一方面,水分子钝化纳米晶表面缺陷、抑制空穴泄漏,从而显著提高器件发光效率。

图2 水分子提升器件性能的作用机制

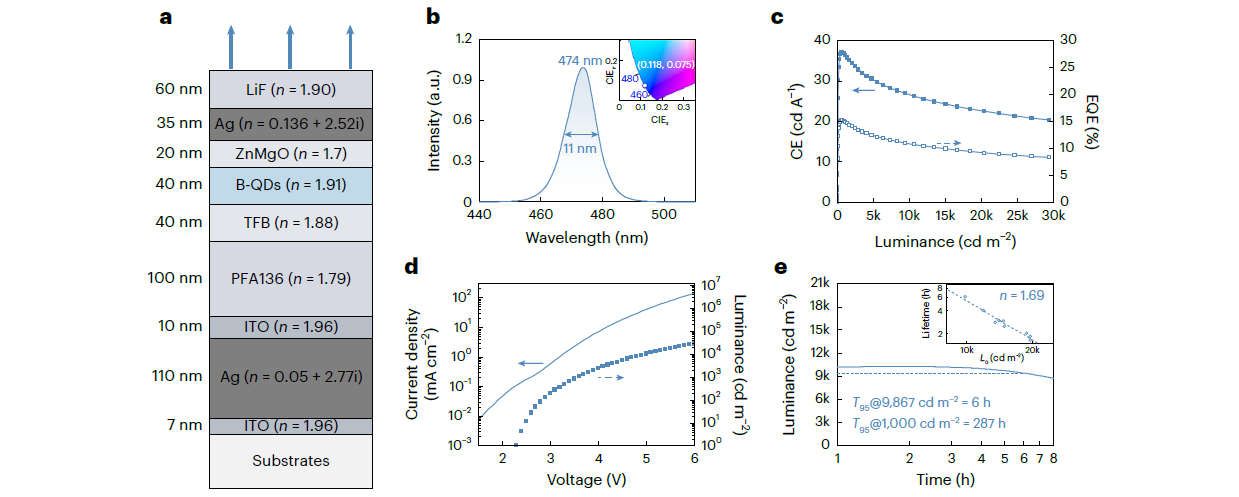

在机制研究的基础上,团队提出了可控水后处理的新策略:在避免液态水冷凝和副反应的前提下,通过精确调控水蒸气的分压、温度和处理时间,实现对ZnO基电子传输层的精准优化。依托该策略,研究者实现了QLED性能的全面提升。其中,顶发射纯蓝光QLED实现了37.1 cd·A−1的电流效率,蓝光指数(色坐标校正后的电流效率)超过490 cd·A−1·CIE−1,1000 cd·m−2初始亮度下的T95寿命达到287小时,均为目前报道溶液工艺纯蓝光LED的最高水平。

图3 高性能纯蓝光LED

该研究破解困扰QLED领域多年的“正向老化”机理难题,为电子传输层材料与工艺设计提供了关键指引,并成功制备性能接近显示应用指标的蓝光QLED原型器件,有望加速QLED技术的产业化进程。

该成果近日以“Water-induced high-performance quantum-dot light-emitting diodes”为题发表于Nature Photonics(论文链接:https://www.nature.com/articles/s41566-025-01757-3)。浙江大学化学系金王骁博士、何思雨博士和鲁修远博士为本文共同第一作者。浙江大学金一政教授、TCL科技集团股份有限公司闫晓林博士与中山大学刘川教授为本文的共同通讯作者。参与的合作者还有复旦大学杨迎国教授、剑桥大学邓云洲博士和林雪平大学高峰教授等。该研究获得科技部国家重点研发项目和国家自然科学基金等项目的支持。

文字:金一政教授课题组

编辑:黄珍珍、邹尔纯

审核:陆展