潘慧霖研究员团队JACS:调控电解液中的分子微观非均性以控制电池的宏观性能

近日,浙江大学潘慧霖研究员团队系统选择了六类不同结构的醚分子,综合运用红外光谱、核磁共振、小角散射、脉冲梯度场核磁扩散谱、电化学测试以及分子动力学模拟等多种研究手段,深入揭示了以下机制:不同醚类溶剂的溶剂化能力差异对其所含水分子团簇尺寸与分布的影响;分子水平的微观非均性对水化学环境及锂离子配位结构的调控作用;微观结构参数与宏观电化学性能之间的构效关系。研究结果表明,适度的微观非均性不仅有效抑制了水分子的长程扩散与副反应,同时保持了较高的锂离子迁移率,从而在全电池水平实现了高能量密度和长循环寿命。相关研究成果发表于《Journal of the American Chemical Society》。

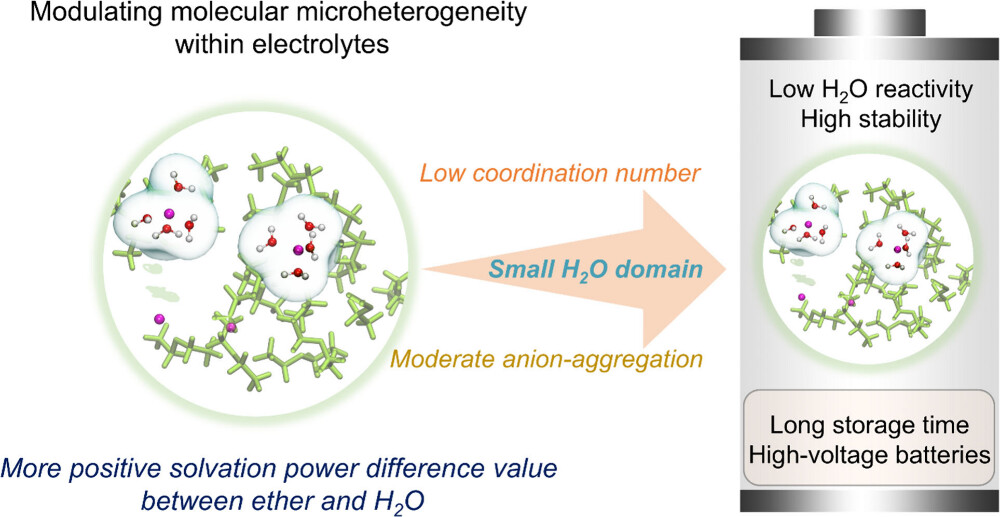

本文工作概述 图片来源:J. Am. Chem. Soc.

水系电池因其高安全性、低成本和环保特性而备受关注。然而,水分子的高活性和窄电化学稳定窗口长期制约了其能量密度和循环寿命的提升。传统策略(高浓度电解液、强/弱溶剂化共溶剂体系)虽能一定程度缓解,但往往导致粘度高、电导率下降,难以兼顾性能与稳定性。近年来,文献报道了在水系电解液中由于特定有机溶剂分子和盐阴离子的引入而产生的微观非均性现象。这一现象表现为水分子或其他电解液组分在微观尺度上的聚集,而体系在宏观上仍然保持均一状态。这种微观非均结构可能源于混合溶液中能量与熵效应的复杂而动态的相互作用。与传统的均一液体体系相比,非均一结构在混合溶液的物理化学性质(如电导率、表面张力、黏度和比热容)上表现出异常的非线性演化。此前,我们在Advanced Materials 2024, 36, 40, 2405913提出分子微观非均性电解液(molecular microheterogeneous electrolytes, MMHEs)概念,将四氢呋喃(THF)分子引入高盐浓度水溶液中,诱导水分子和 THF 分子聚集为交替分布的富水域与贫水域,从而为抑制水分子的电化学活性提供了一种新方法。 然而,液体电解液中微观非均结构的精确调控,以及分子聚集/团簇的结构特征与水系电解液及电池宏观电化学性能之间的内在关系仍有待进一步阐明。

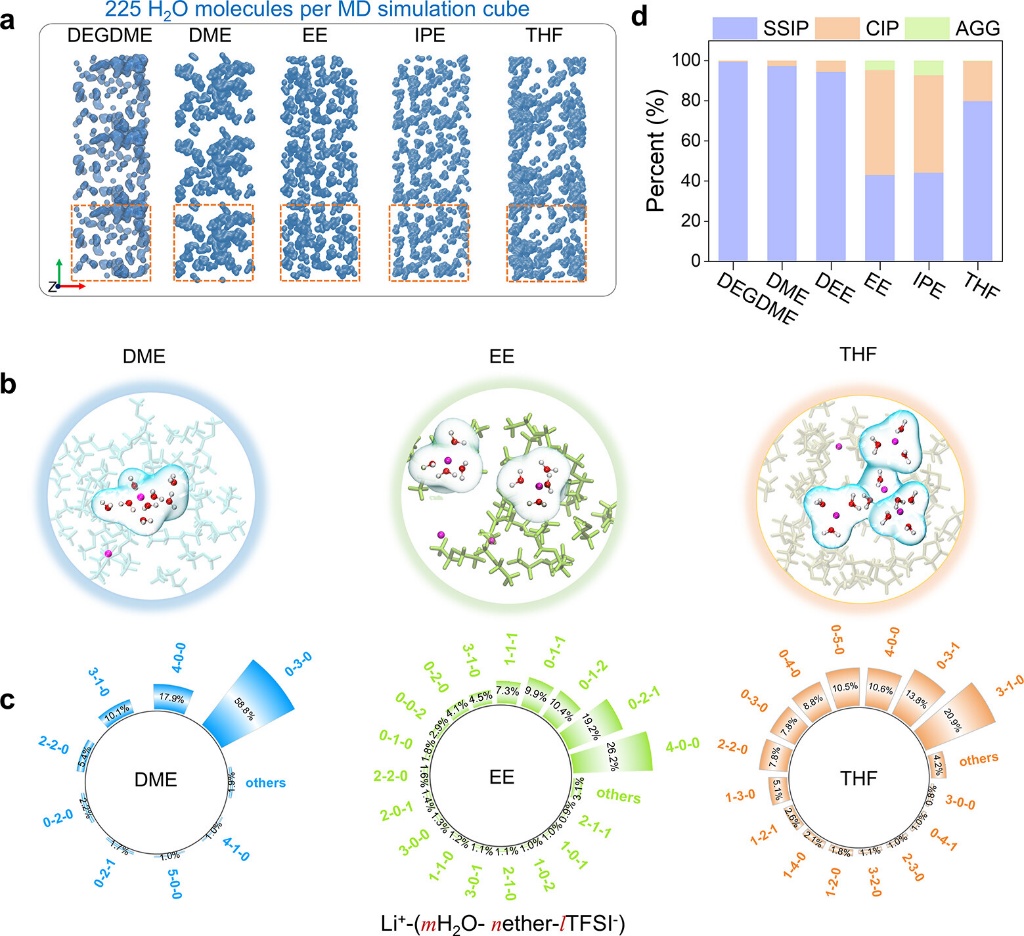

图一 图片来源:J. Am. Chem. Soc.

研究团队系统研究了六种结构各异的醚分子(DEGDME、DME、DEE、EE、IPE、THF),通过比较其溶剂化能与水的差值(ΔE),揭示了分子结构如何决定电解液中的微观非均性。当醚分子溶剂化能力强于水(ΔE 为负值,如 DEGDME、DME),水分子趋向于形成较大而连续的水团簇,导致体系更接近均一溶剂化环境;而当醚分子溶剂化能力弱于水(ΔE 为正值,如 EE、IPE),则显著诱导水分子聚集为更小、更分散的局域团簇,表现出典型的微观非均性。这一结果表明,分子骨架的链长、支化和环状结构不仅影响溶剂化强度,还通过调控水分子的空间分布来决定电解液的稳定性。

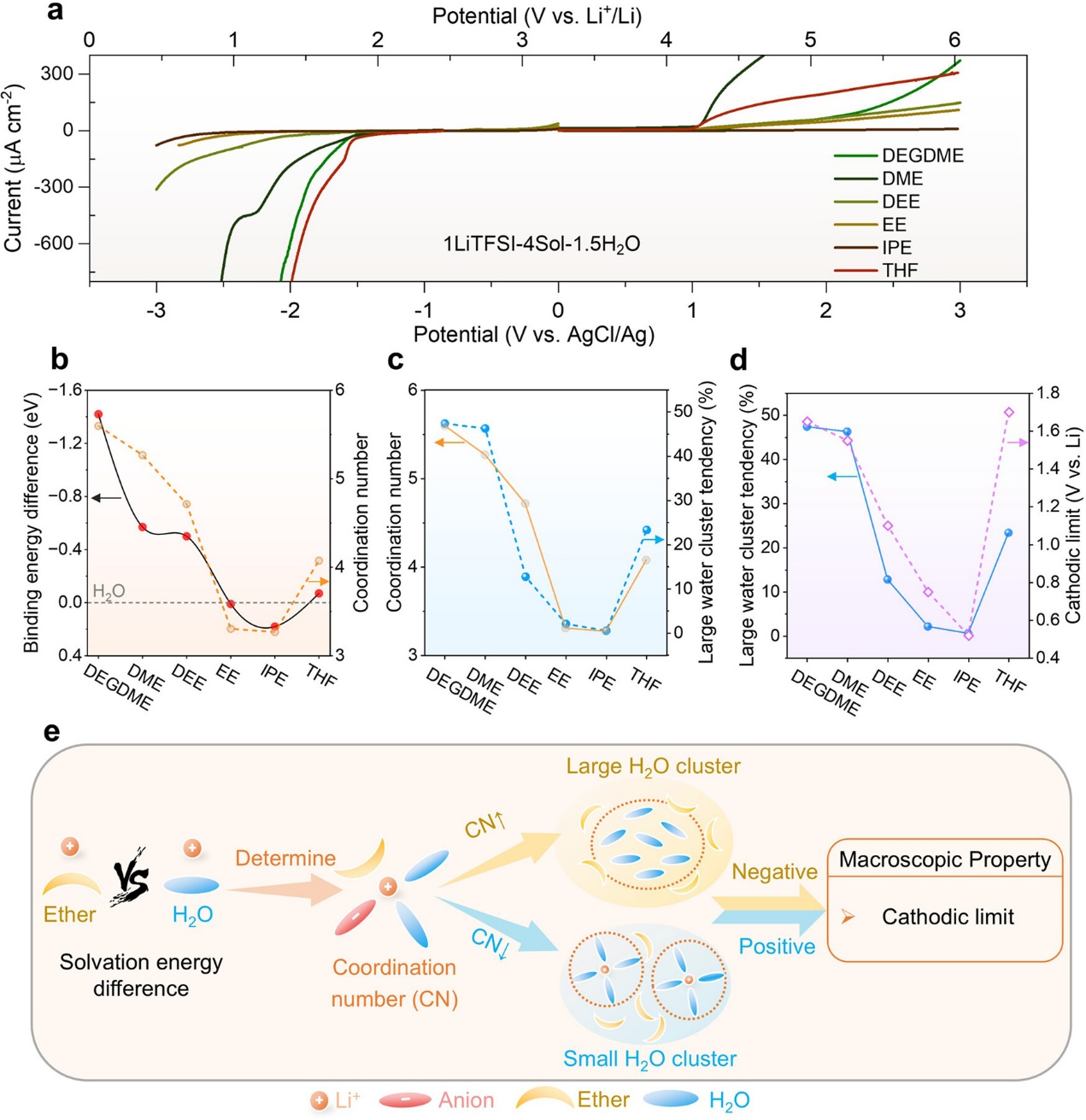

图二 图片来源:J. Am. Chem. Soc.

图三 图片来源:J. Am. Chem. Soc.

通过 ATR-FTIR、¹H NMR 和分子动力学模拟,研究团队明确了水团簇大小与 Li⁺ 配位数之间的内在联系。大团簇环境中,水分子易于发生长程扩散和氢键网络延展,从而增强副反应活性,缩窄电化学窗口。而在 EE 和 IPE 等体系中,Li⁺ 稳定配位于 [Li(H₂O)₄]⁺ 结构中,多余水分子难以继续聚集,导致水团簇变小且孤立,副反应被显著抑制,电化学窗口大幅拓展。这说明水团簇是连接分子微观非均性与电解液宏观稳定性的关键中介,为理解“结构—性能”关系提供了直接证据。

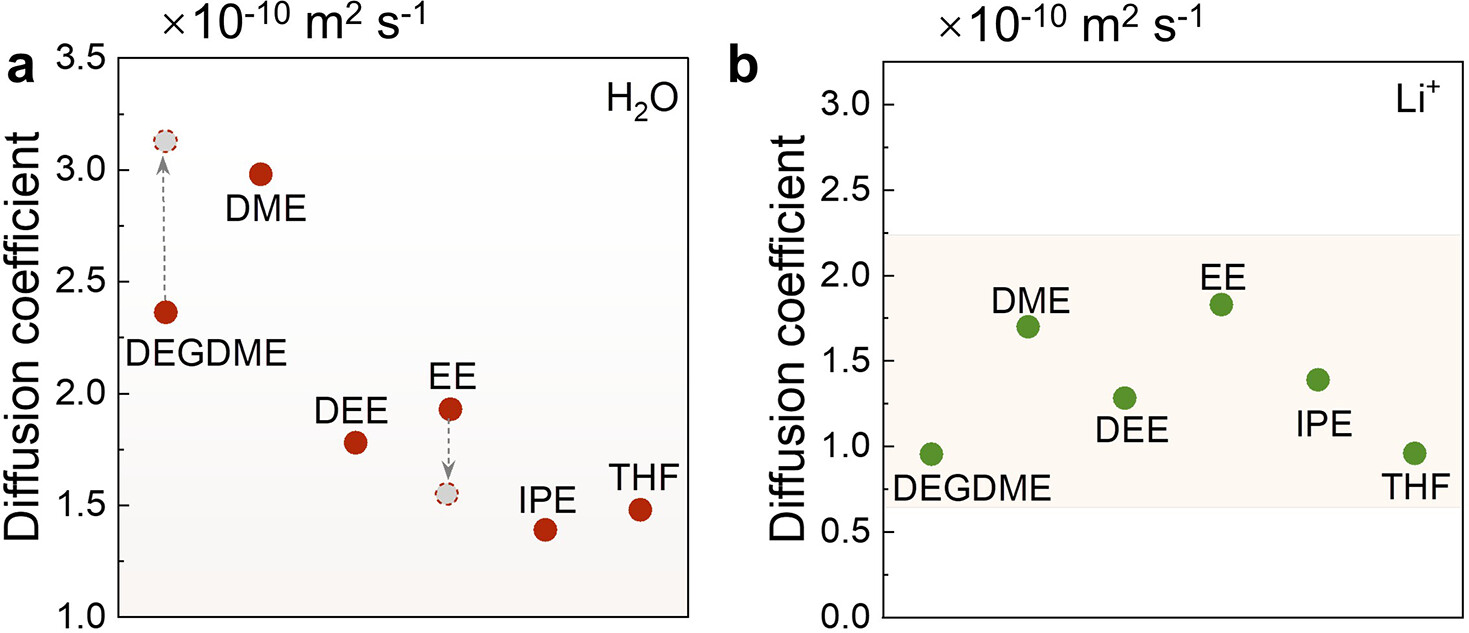

图四 图片来源:J. Am. Chem. Soc.

传统抑制水活性的手段(如高盐浓度)往往导致黏度增加、电导率下降,存在性能取舍。而在本研究中,微观非均性不仅削弱了水的活性和扩散,还保持了较高的 Li⁺ 迁移能力。PFG-NMR 实验表明,EE、IPE 体系中的水扩散显著降低,与其副反应受抑制相一致,但 Li⁺ 扩散系数依然处于较高水平。尤其是 EE 体系,展现出低黏度(3.38 mPa·s)、较高电导率(2.67 mS·cm⁻¹)、适度的离子对比,这使其在稳定性与动力学性能之间取得了理想平衡。相比之下,IPE 尽管非均性明显,但因离子解离度不足导致电导率偏低,限制了其倍率性能。

图五 图片来源:J. Am. Chem. Soc.

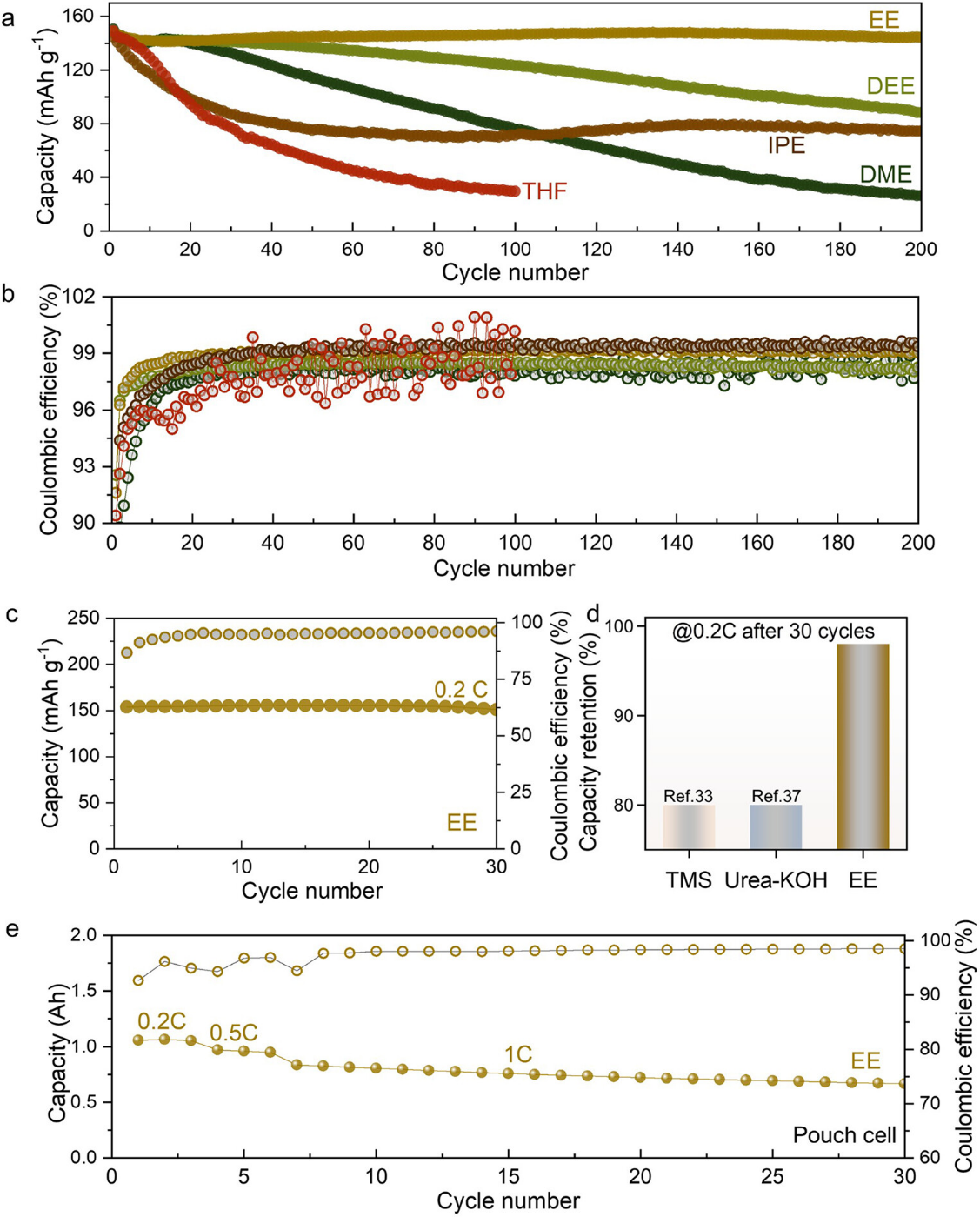

在全电池验证中,EE 基电解液展现出卓越表现:LiMn2O4||Li4Ti5O12电池在 1 C 下循环 200 周后仍保持 97.5% 的容量,并在 3C、5C 乃至 10C 高倍率下依然输出可观容量;在低倍率 0.2 C 下实现了罕见的长寿命循环,容量保持率高达 98%。更重要的是,1 Ah 级软包电池在 0.2 C 下实现 80.93 Wh kg-1的能量密度,接近甚至部分追平有机电解液体系水平。HRTEM 结果进一步揭示:EE 和 IPE 电解液能够在电极表面形成均匀致密的 SEI(厚度约 2.5-7 nm),有效阻挡副反应并稳定界面。这一成果证明了分子微观非均调控在提升能量密度和循环寿命方面的巨大潜力,为新一代水系高能量电池设计提供了切实可行的路径。

该研究在潘慧霖研究员指导下完成;浙江大学化学系博士生张灿富及任智能为该论文共同第一作者。本研究得到了国家重点研发青年科学家项目(2022YFB2404700)和国家自然科学基金面上项目(22179117)资助。谨以此研究致浙江大学化学系成立110周年。

原文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.5c10202

文字:潘慧霖研究员课题组

编辑:黄珍珍、邹尔纯

审核:陆展