陈洪亮课题组Nature Communications: 通过电催化形成苄基型Au–C键构建超高导电性分子导线

近日,我系陈洪亮研究员课题组在单分子电子器件领域取得突破,他们开发了一种基于电催化的新方法,成功在金电极与有机分子接触界面原位形成稳定且高导电性的苄基型Au‒C共价键,相关成果以“Highly conductive single-molecule junctions through electrocatalytic formation of benzyl-type Au‒C bonds”为题发表于Nature Communications(Nat. Commun.2025, 16, 7692))。

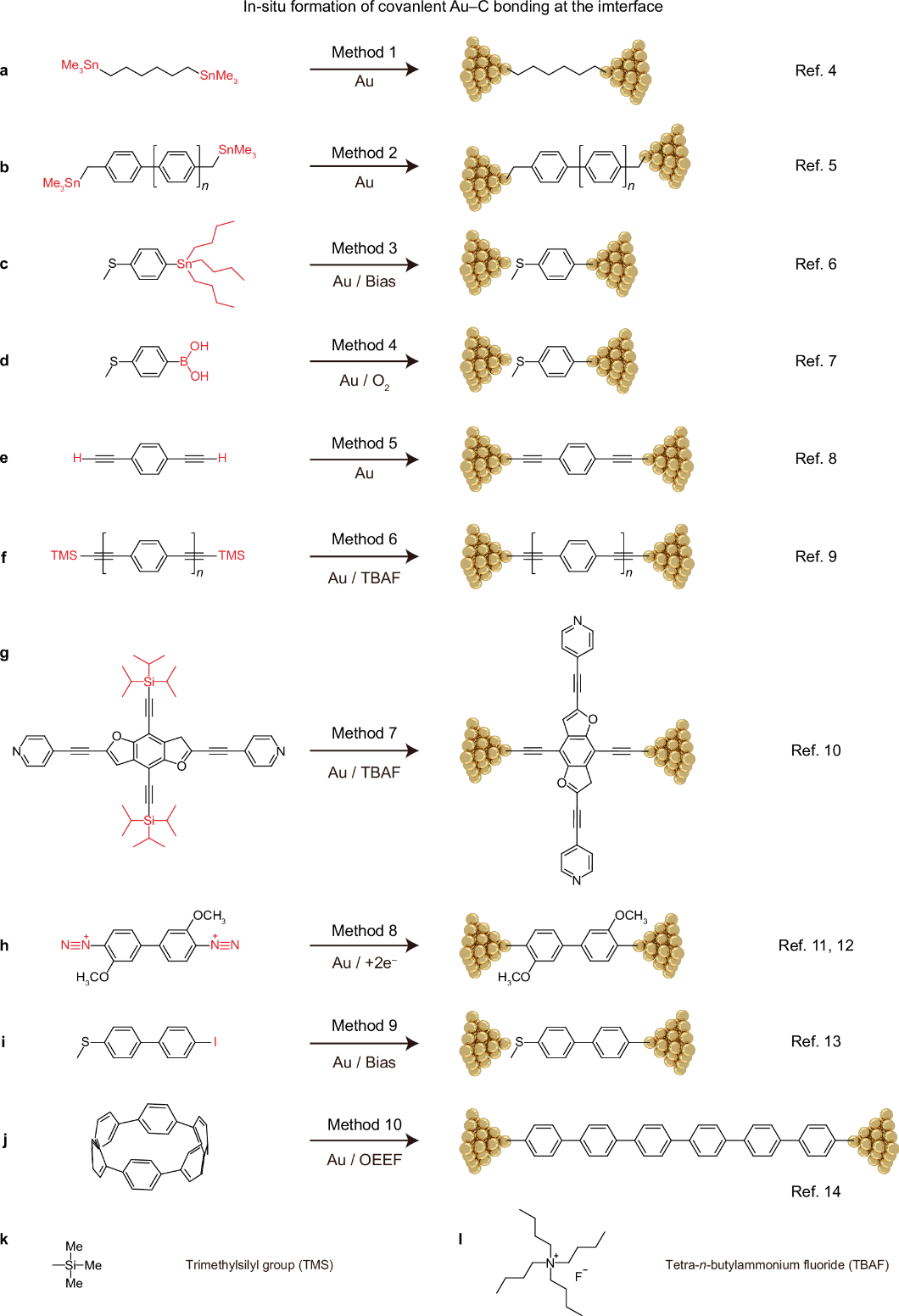

在微纳电子器件中,金属电极与材料之间的界面决定着器件性能。金(Au)因具有良好的化学稳定性和导电性,常被用作电极材料。但也因其化学惰性,难以与有机分子形成稳定的共价键。传统构建Au‒C键的方法存在诸多局限,如依赖有毒的有机锡前驱体,或存在反应可控性差,以及sp²、sp杂化碳与金形成的共价键“轨道不匹配”导致的电子传输效率低等问题,严重制约了分子电子器件的发展(图1)。因此,开发一种高效、可控且环境友好的Au‒C键构建方法,成为该领域亟待解决的核心问题。

图1. 已报导的Au‒C键构建方法

技术创新:电催化激活“自由基桥梁”,精准构建 Au‒C 键

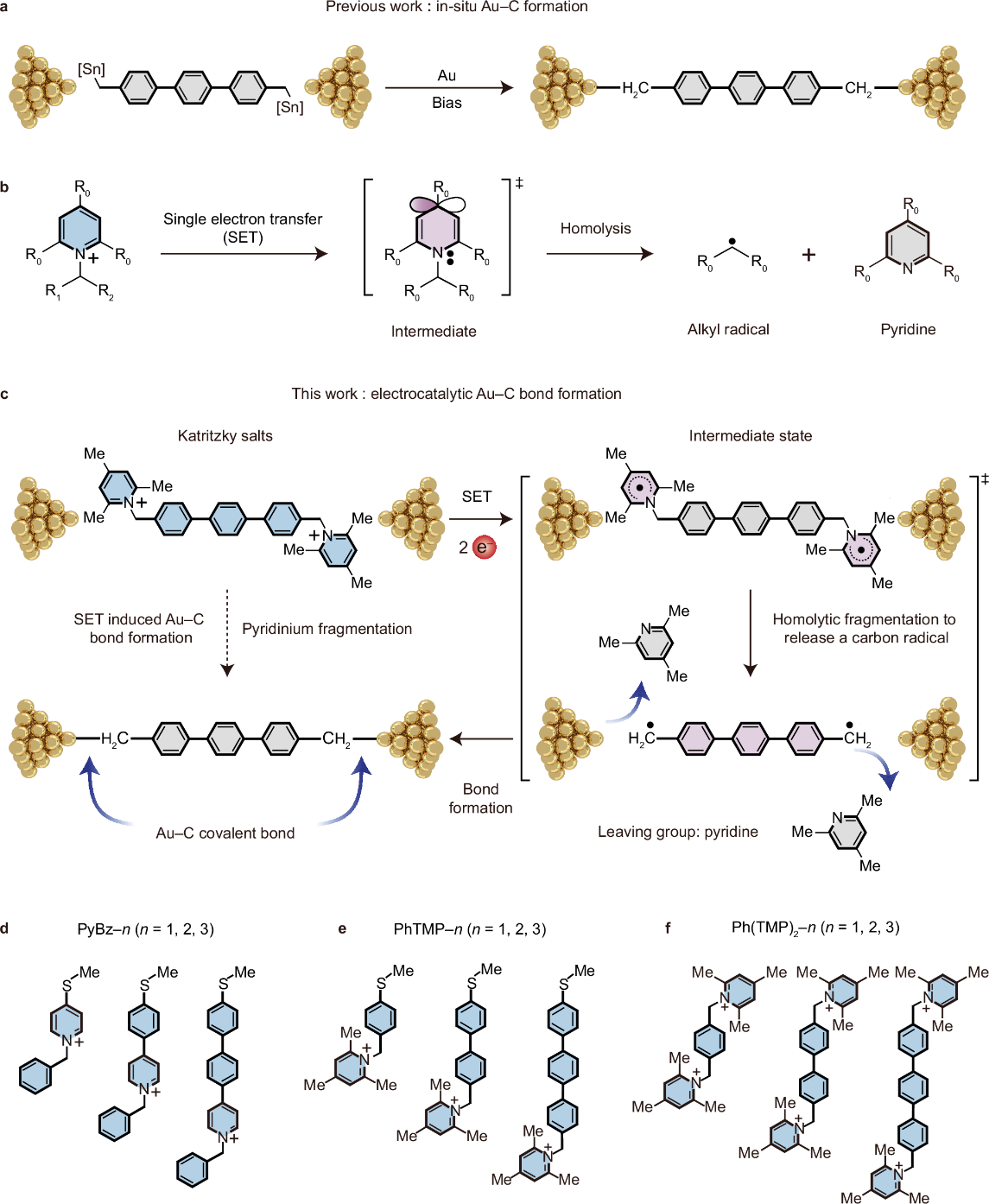

传统构筑sp3-C‒Au的方法需依赖有毒的有机锡前驱体。陈洪亮课题组则是提出了一种全新的电催化策略:在电极/分子界面触发单电子转移反应(SET),激活吡啶鎓盐分子(也称为Katritzky 盐)发生 C‒N 键均裂,释放出高活性的碳自由基以及一当量的吡啶分子。这些苄基型自由基能自发与金电极发生表面反应,形成牢固的苄基型sp3-C‒Au共价键连接(图2)。

图2. 构筑苄基型 sp3-C‒Au共价键策略

该过程可以通过扫描隧道显微镜断裂结(STM-BJ)技术实现:通过 STM 针尖向分子注入电子,精准控制吡啶盐分解、碳自由基生成、以及 Au‒C 键形成的全过程。这种“电催化调控”机制不仅反应条件温和,还能实现原子级精确的界面构建,解决了传统方法中反应不可控、副产物干扰等问题。

实验验证:多维度实验证实高稳定性与高导电性

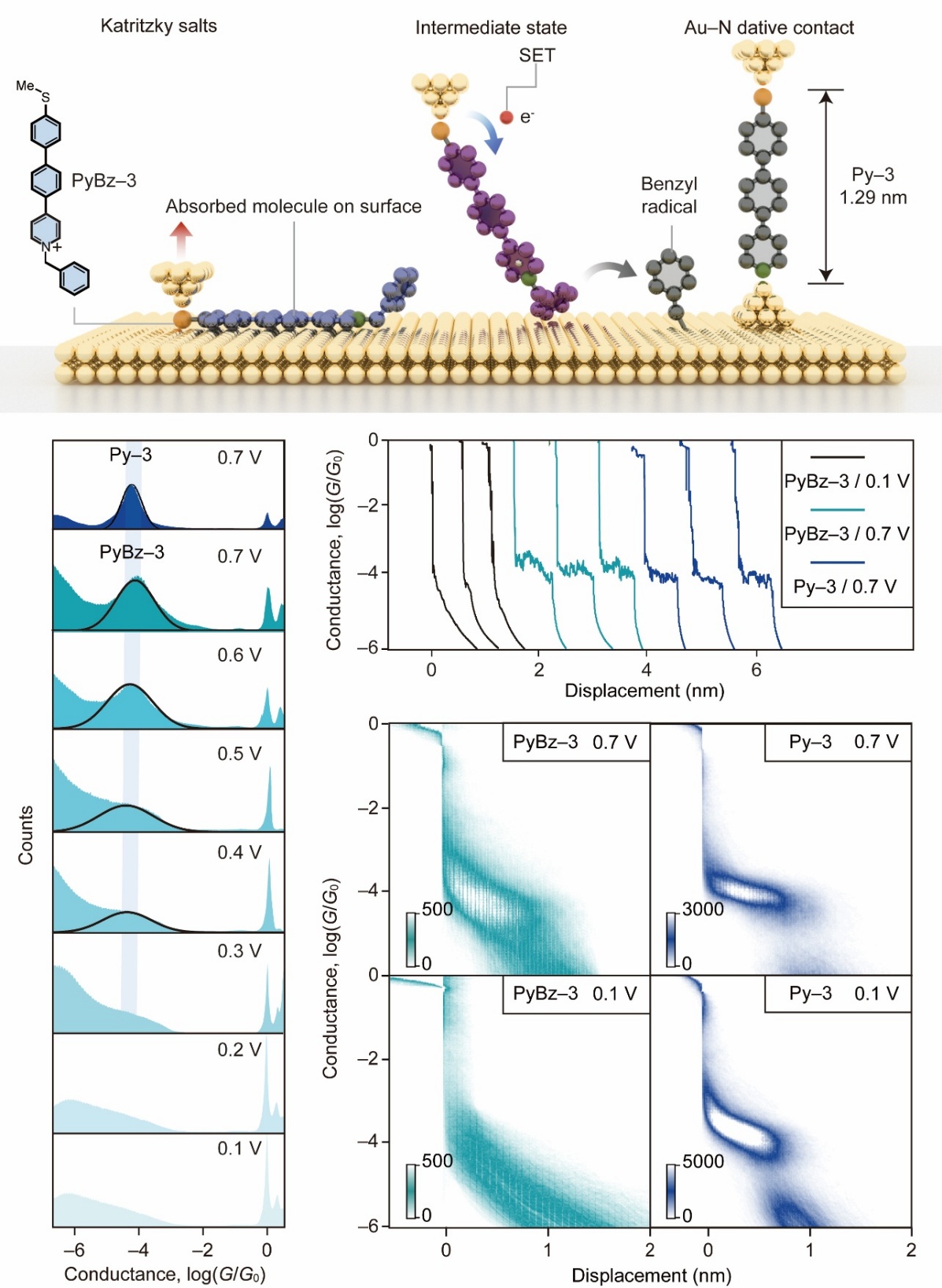

单分子电学表征:通过偏压依赖实验,对比吡啶盐分子(PyBz‒n)和非原位制备Py‒n的电学信号,研究者证实了电催化诱导吡啶盐分子均裂(C–N)的可行性(图3)。

图3. 通过SET机理诱导PyBz‒3在分子结中实现C–N键均裂

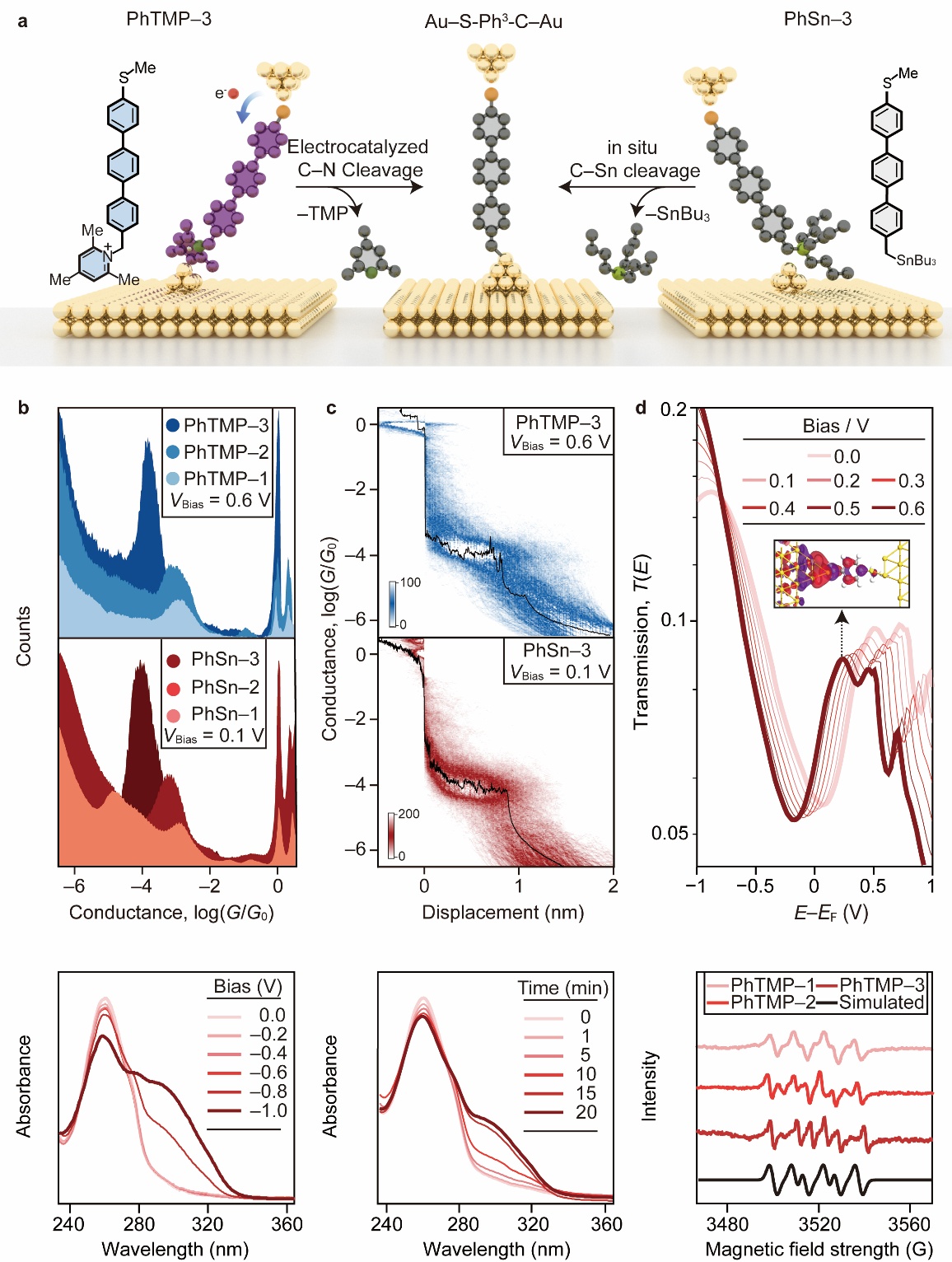

自由基中间体捕获:结合光谱电化学(CV-UV-Vis)实验以及电子顺磁共振(EPR)技术,研究者直接观测到碳自由基的特征信号(300 nm 处吸收峰及特征自旋耦合图谱),明确了苄基自由基在 Au‒C 键形成中的关键作用(图4)。

图4. 自由基中间体捕获实验。

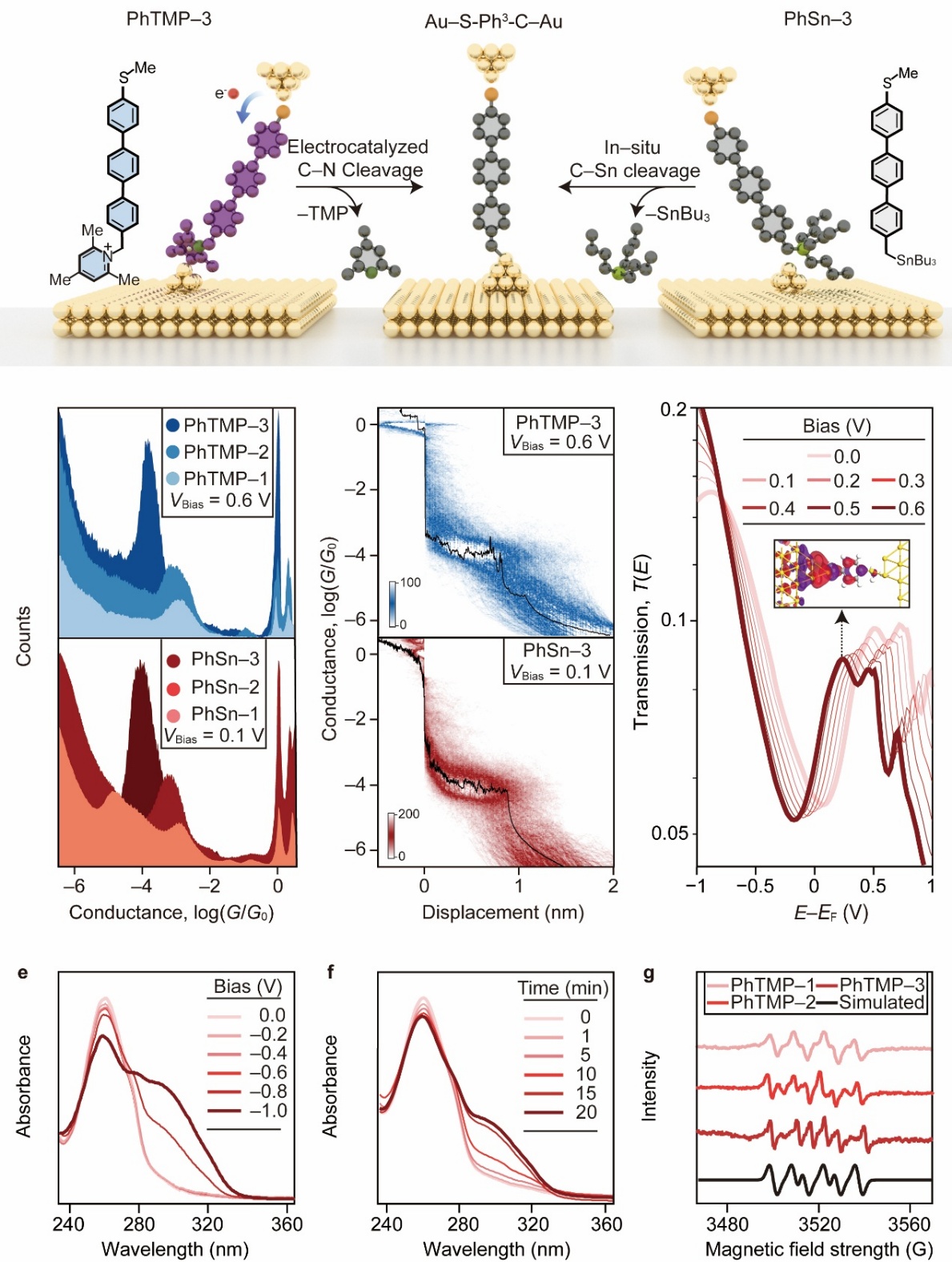

构筑 Au‒C共价键: 团队设计了系列含 2,4,6‒三甲基吡啶(TMP)离去基团的模型分子(PhTMP‒n,n = 1, 2, 3),反应释放出含硫甲基(–SMe)锚定基团的苄基自由基(Ph‒n•);最终构建出Au‒S-Phn-C‒Au单分子结,其中仅一端为sp³-C‒Au键,另一端则是–SMe锚定基团与金形成弱耦合。研究者将其电学信号与有机锡前驱体 PhSn‒n经 C‒Sn 键断裂形成的单端 sp³-C‒Au 键的电学信号进行对比,发现完全匹配。但由于–SMe与金的弱耦合,单端sp³-C‒Au键合未能实现高共振输运(图5)。但是,这一结构为后续双端C‒Au键合体系设计奠定了基础,明确了界面耦合强度对整体导电性的关键影响。

图5. Au‒S-Phn-C‒Au分子结的电学特征。

重要突破:双端 Au‒C 键提升器件性能

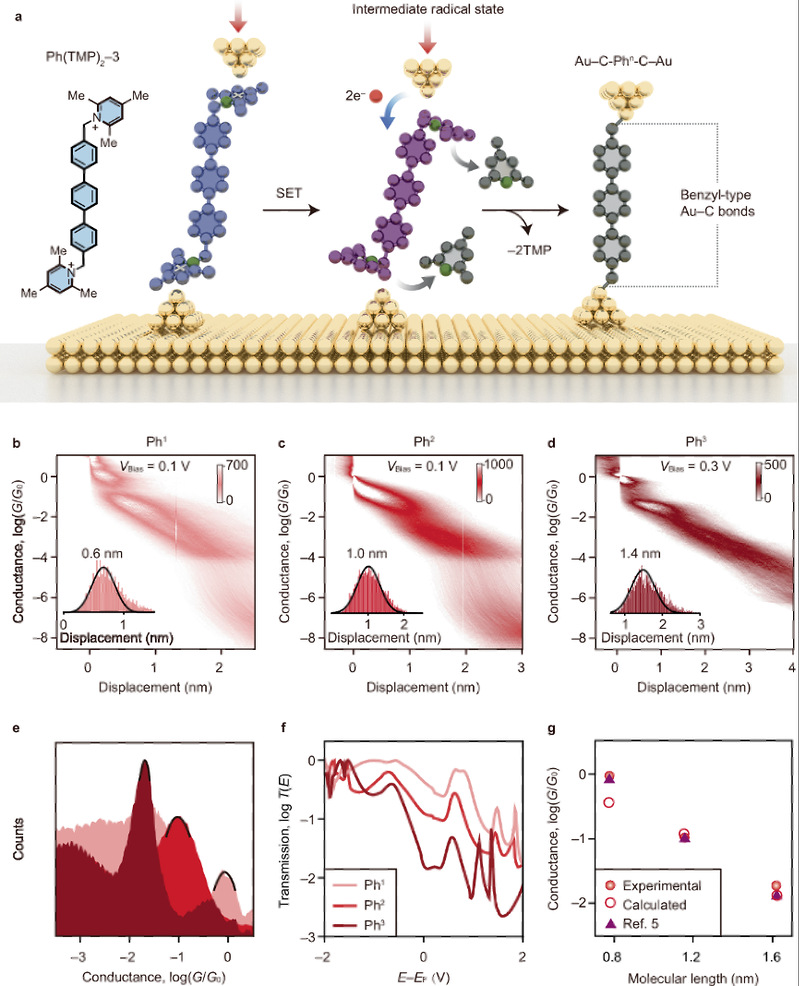

该团队进一步设计合成了了两端修饰 TMP 离去基团的分子体系(Ph(TMP)₂-n, n = 1, 2, 3)。通过电催化策略,成功在分子两端同步构筑sp³-C‒Au键,实现Au‒C-Phn-C‒Au结构单分子结的原位制备。该设计的核心突破源于STM 探针在压缩过程中提供的定向驱动力,增强分子与金电极的相互作用,最终驱动双端苄基型sp³-C‒Au共价键的高效形成。实验成功检测到特征电导信号,验证了该策略对界面耦合与导电效率的双重优化(图6)。

图6. Au‒C-Phn-C‒Au分子结的电学特征。

综上,该研究通过电催化策略实现了苄基型sp³-C‒Au键的可控构建,所形成的单分子结兼具高稳定性和高导电性(接近量子电导),为单分子电子器件的界面工程提供了通用策略,推动了功能分子电路、量子器件等领域的发展。

本研究得到了国家自然科学基金(22273085, T2422020),浙江省自然科学基金(LZ24B020004, LR25B020001),中央高校基本科研业务费(S226-2024-00014),以及国家分子科学中心(BNLMS2023010)的资助。感谢分析测试平台的周默为老师在质谱测试中提供的帮助,感谢浙大AI+高性能超算平台在理论计算中提供的支持。

文章的第一署名单位为浙江大学化学系,浙江大学博士生张雅萱,博士后屈恺,博士生潘婷为本文共同第一作者,浙江大学陈洪亮研究员为本文唯一通讯作者。

论文链接:Zhang, Y., Qu, K., Pan, T. et al. Highly conductive single-molecule junctions through electrocatalytic formation of benzyl-type Au‒C bonds. Nat Commun 16, 7692 (2025). https://doi.org/10.1038/s41467-025-62961-x

课题组链接:http://www.hongliangchen.com/

文 字:陈洪亮研究员课题组

编 辑:黄珍珍、邹尔纯

审 核:陆展