季鹏飞研究员团队酶催化研究成果发表于《Nature Synthesis》

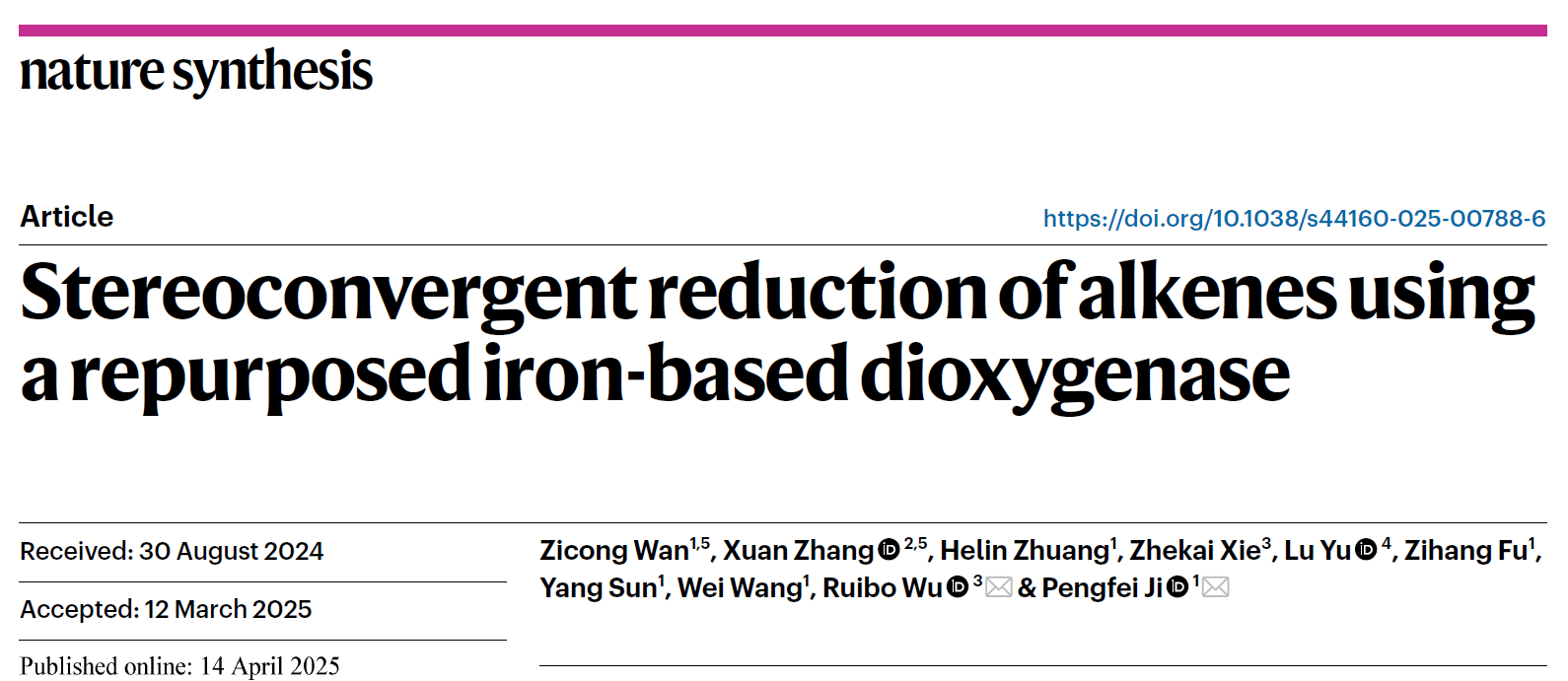

烯烃的立体汇聚还原是一种高效的转化策略,可以将烯烃的E/Z异构体混合物转化为单一的手性化合物。然而,无论是过渡金属催化剂还是自然界中的烯烃还原酶(ERED)催化烯烃立体汇聚还原的实例都很少见,因此烯烃立体汇聚还原是合成化学的一项重要挑战。自然界的ERED往往采取立体发散模式或拆分模式催化烯烃还原,为克服这一局限性,季鹏飞研究员团队通过对非血红素铁基的双加氧酶进行改造,在酶催化体系中引入硅烷构建铁-氢中间体,实现了烯烃的高活性、高对映选择性的立体汇聚还原(图1)。

图1 酶催化的烯烃E/Z异构体混合物还原

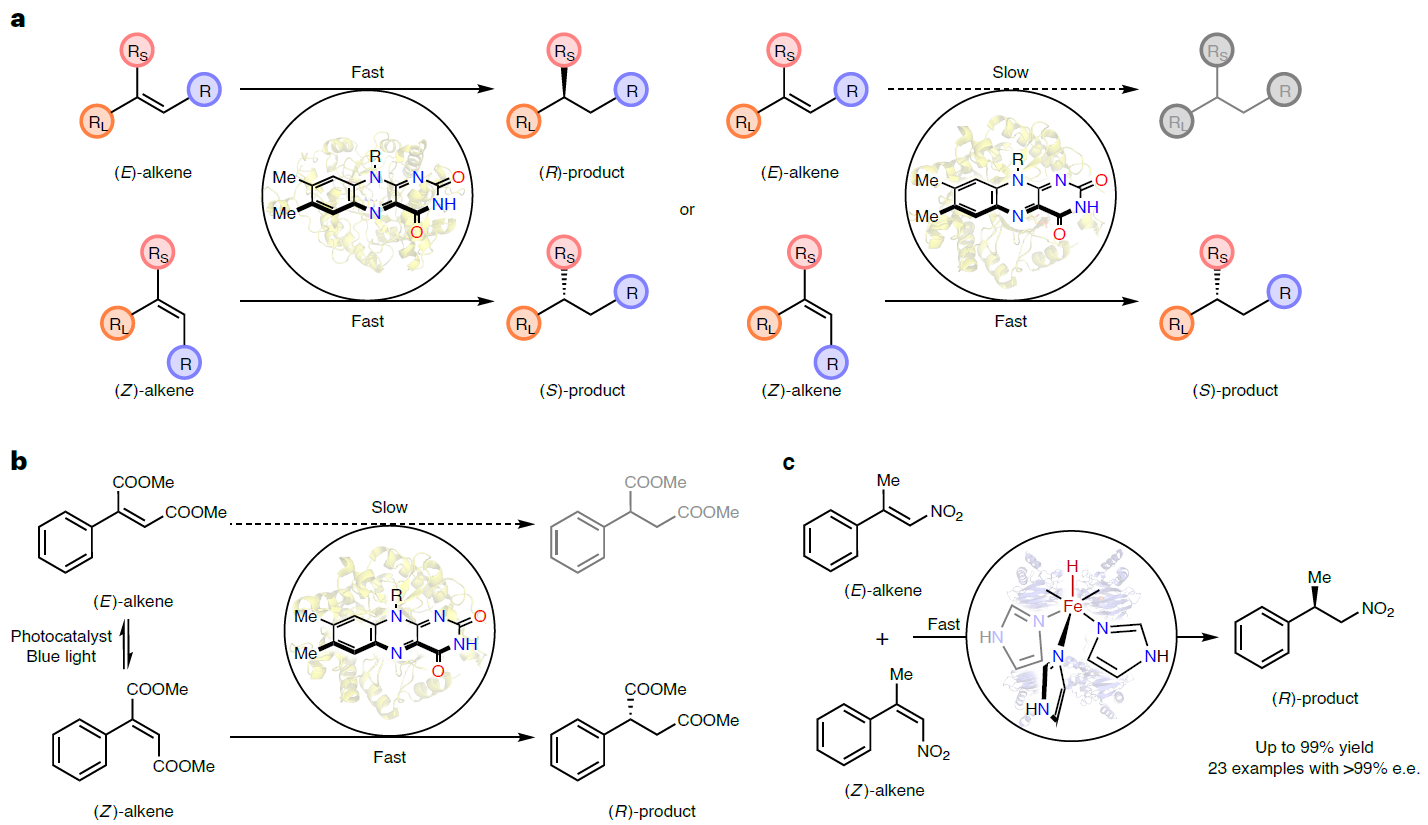

作者首先以(E)-1-硝基-2-苯基丙烯((E)-1a)作为模板底物对8种非血红素铁酶进行了初步筛选,发现一种龙胆酸盐双加氧酶(GDO)能以49%的产率和82%的ee催化反应,且其在催化Z式底物反应时具有相同的手性偏好。对活性位点周围的极性氨基酸做丙氨酸筛选,发现E82,R83,H162是潜在的可突变位点。在此基础上通过三轮的定向进化得到最优突变体GDO-R83P-H162A-E82N (GDO_PAN),对于E和Z式底物都能够以99%的产率和99%的ee催化还原,成功构建了能够催化烯烃立体汇聚还原的铁基还原酶(图2)。

图2 酶的筛选与定向进化

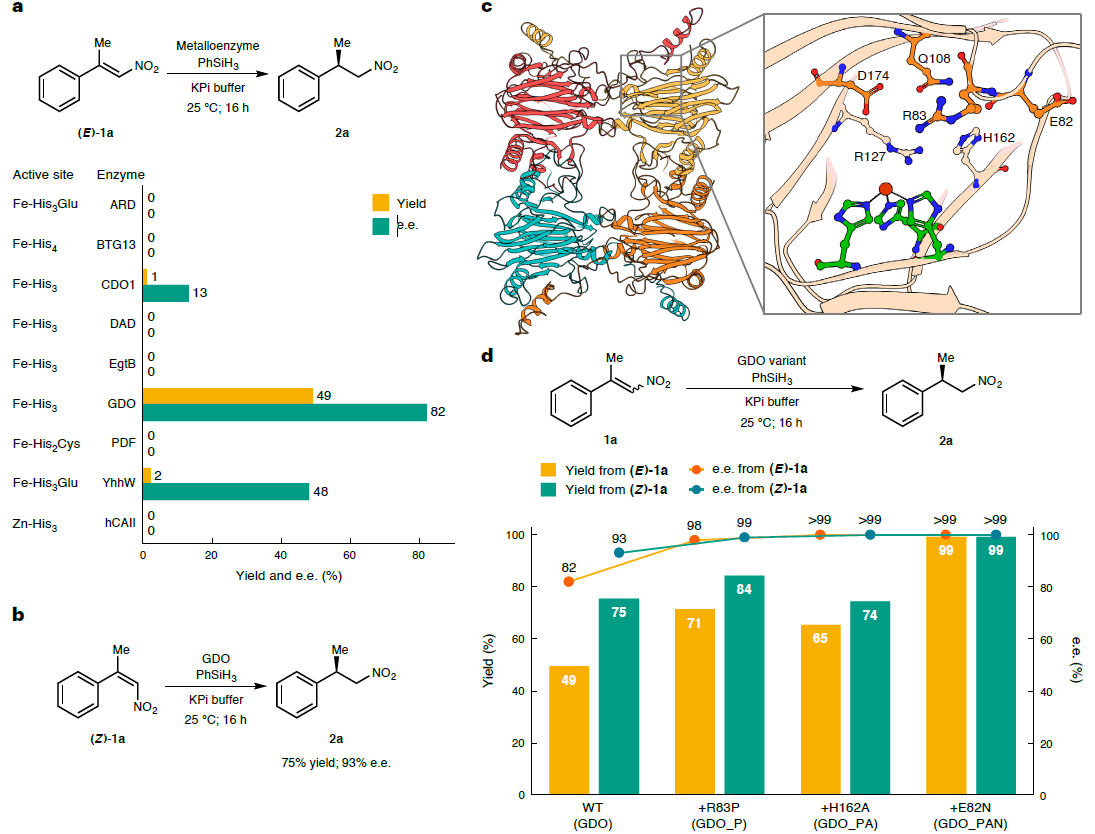

该催化体系具有较宽的底物适用范围,可以兼容不同电性和不同位置的取代基,有23个例子能够实现>99% ee,证明了该催化体系的制备手性化合物的潜力。通过实验和计算对该反应的机理进行探索。同位素标记实验、硅烷替换实验和电子顺磁共振波谱均支持酶活性中心首先生成二价铁-氢物种,随后发生氢负离子转移和质子化过程(图3)。计算结果则揭示了酶催化烯烃立体汇聚反应的分子机理。

图3 机理实验

该工作发展了一种非血红素铁基的烯烃还原酶,能够催化烯烃的立体汇聚还原反应,具有极佳的反应活性和对映选择性,是对自然界中天然烯烃还原酶的补充。论文第一作者是我系博士生万子聪同学。我系季鹏飞研究员、中山大学巫瑞波教授为本文的通讯作者。该研究得到了国家自然科学基金、浙江省杰出青年基金、浙江大学百人计划启动经费等项目的资助,得到浙江大学、浙江大学化学系、浙江大学催化研究所的大力支持。

课题组简介:季鹏飞研究员于2018年获美国芝加哥大学博士学位,2019-2020年于加州大学伯克利分校任米勒学者,2020年加入浙江大学化学系任“百人计划”研究员。担任催化研究所副所长、浙江大学农业与生物技术学院副院长等职务。课题组长期从事酶定向进化、蛋白质理性设计、酶固定化等研究方向。个人主页:https://person.zju.edu.cn/jipengfei

编辑:黄珍珍、邹尔纯

审核:林旭锋