浙江大学化学系2024年度重要科技进展亮点成果公布

浙江大学化学系始终深入践行“四个面向”,以有组织科研范式创新为引擎,在基础研究领域持续突破从0到1的原始创新,全面推进教育、科技、人才“三位一体”协同融合发展。2024年,以浙江大学化学系为第一兼通讯作者单位发表高影响力期刊(IF>10)基础研究论文118篇,并以通讯作者单位参与发表1篇Nature、1篇Science。化学系组织遴选了“2024年度重要科技进展亮点成果”,现予公布。

1.成果名称:纯有机二维编织聚合物单晶的制备

主要完成人:黄飞鹤,李光锋,肖丁等

成果类型:高影响力学术进展

简介:

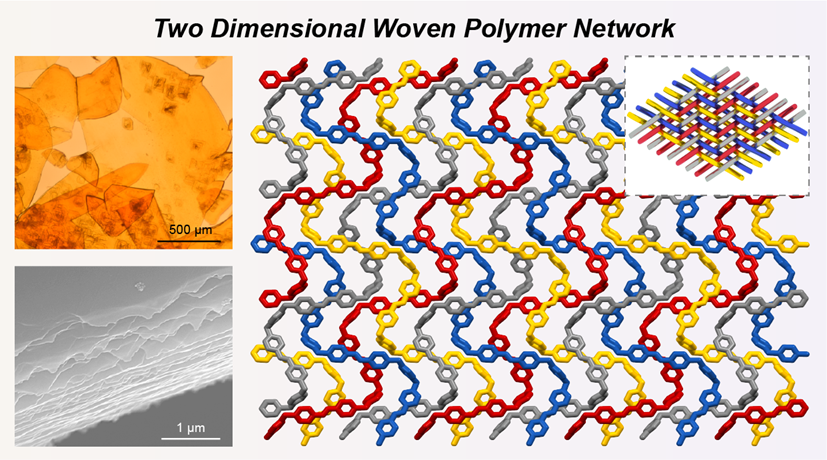

编织作为人类最古老的传统技艺之一,自石器时代起便在日常生活和生产中扮演着重要角色。它不仅是一种实用技艺,更是人类在艺术和科学领域灵感和创造力的重要源泉。通过将棉、麻、丝线等一维材料编织成一维、二维和三维的织物,人类赋予了这些材料独特的美学和实用价值。受此启发,科学家们致力于在分子层面实现分子链的编织,从而创造出具有独特结构和功能的新材料。然而,实现纯有机二维分子编织聚合物的精准构筑,一直是该领域面临的重大挑战。

浙江大学黄飞鹤团队联合美国西北大学J. Fraser Stoddart教授、浙江工业大学朱艺涵教授采用配位B‒N键驱动制备得到了厘米级大尺寸的二维分子编织聚合物单晶,并通过机械剥离得到了厚度为1.3 nm的单层分子编织聚合物纳米片。这一研究成果以“Single crystals of purely organic free-standing two-dimensional woven polymer networks”为题发表在《自然-化学》(Nature chemistry, 2024. 16, 1906–1914)上。该研究得到了国家自然科学基金、浙江大学上海高等研究院繁星科学基金、浙江省领军型创新创业团队的支持,为未来新材料的设计与应用开辟了新的道路。李光锋研究员入选“西湖明珠”青年拔尖人才;肖丁博士入选浙江大学杭州国际科创中心求是科创学者(科创百人)。

2.成果名称:高速响应量子点发光二极管

主要完成人:金一政、邓云洲、鲁修远等

成果类型:高影响力学术进展

简介:

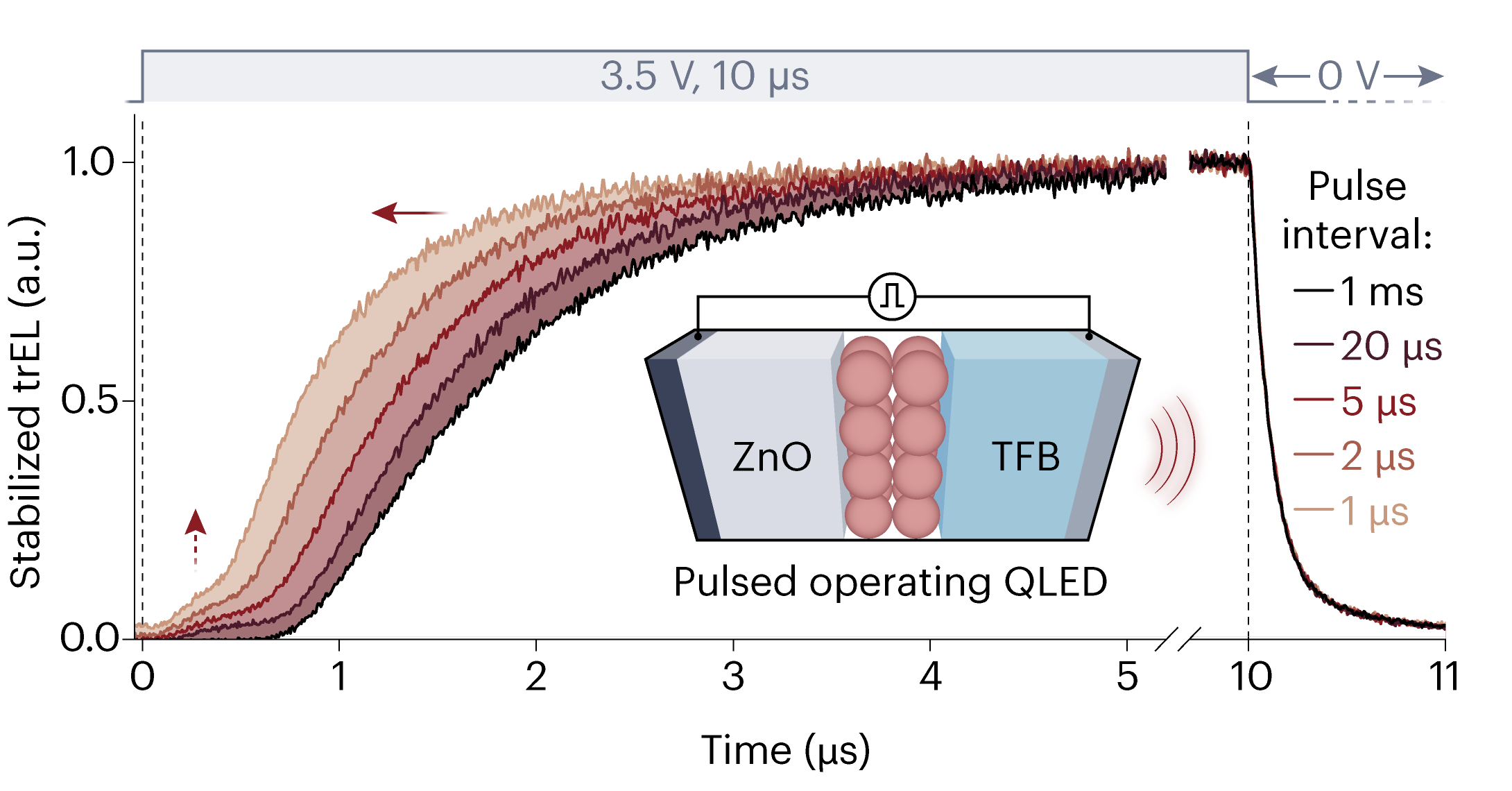

量子点发光二极管(QLED)是一种可溶液加工的电致发光器件,具有成本低、能效高、稳定性好等优势,已在显示、照明等领域展现出替代传统光源的巨大潜力。然而,受限于有机空穴传输层的低迁移率特性,QLED的响应速度(>微秒级)难以企及传统III-V族无机LED。QLED的响应速度,即输出光信号受输入电信号调制的快慢,仍然落后于III-V族无机半导体LED,难以支持需要高速响应(例如可见光通信、距离传感)的应用场景。针对这一瓶颈,浙江大学化学系金一政课题组联合剑桥大学、成都电子科技大学等单位的国际研究团队,首次报道了QLED在脉冲驱动下的记忆效应,揭示了有机电荷传输层中深能级陷阱对量子点电致发光动力学的调控机制。在此基础上另辟蹊径,提出记忆效应加速器件响应的新策略,通过工艺创新构筑了新型微米尺度器件(micro-QLED),将器件电容显著降低并压缩RC延迟至纳秒级,从而实现了100MHz电致发光调制频率和120Mbps可见光通信传输速率等突破性性能纪录。该研究创新性地将传统认知中的材料缺陷转化为性能提升的突破口,实现了迄今为止响应速度最快的QLED。该研究获得国家重点研发计划和国家自然科学基金委区域创新发展联合基金重点项目的支持。相关成果发表于《自然-电子学》(Nature Electronics)。

记忆效应加快QLED的响应速度

3.成果名称:拓扑导向合成功能框架晶体

主要完成人:陈志杰、史乐、曹泓昊、熊彰熠等

成果类型:高影响力学术进展

简介:

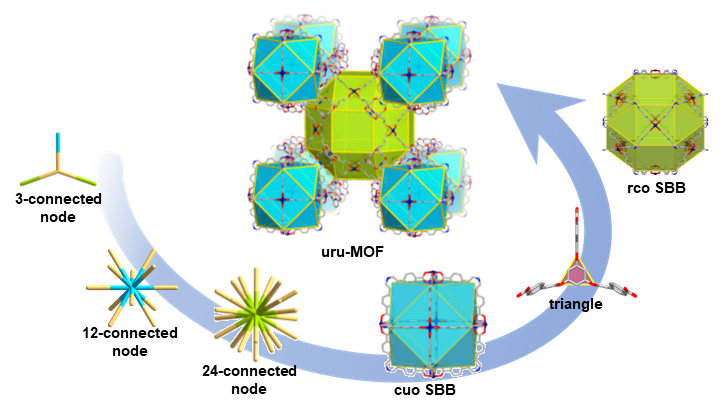

金属有机框架是一类由金属离子/金属簇和有机配体周期性连接形成的晶态多孔框架化合物,利用拓扑网络导向性精准合成功能框架结构具有挑战性。陈志杰课题组在《自然-合成》 (Nat. Synth. 2024, 3 (12), 1560-1566) 上发文,针对三节点高连接金属有机框架合成难题,提出超越传统的异质化多元超分子构筑模块概念,利用多元高连接数金属有机笼作为构筑基元,可控合成基于多元金属有机笼的高比表面积(3,12,24)-连接金属有机框架,并利用此类框架的可定制性及高孔隙率,实现高效低温储存甲烷等清洁能源气体。另外,利用对偶拓扑化学策略,构筑基于多连接羧酸配体的类准晶金属有机框架,并利用配体剪切方法实现此类框架的网格化合成,为可控合成具有可编程功能的新奇框架晶体提供新思路(Chem 2024, 10 (8), 2464-2472);基于具有高层内孔隙的二硫化钼拓扑网络,定制化合成高孔性二维金属有机框架,实现高效水蒸气吸附(Adv. Mater. 2025, 37 (4), 2414362)。2024年以通讯作者发表Nat. Synth. (1篇)、Chem (2篇)、Adv. Mater. (1篇)、CCS Chem. (1篇)、Trends Chem. (1篇)、Small (1篇)、Chem. Commun. (2篇)、Chem. Eng. J. (2篇),这些工作得到了国家自然科学基金和浙江省自然科学基金的支持。

4.成果名称:3d过渡金属催化的不对称碳氢键活化

主要完成人:史炳锋、姚启钧、钱璞凡、黄凡芮、滕茗芽等

成果类型:高影响力学术进展

简介:

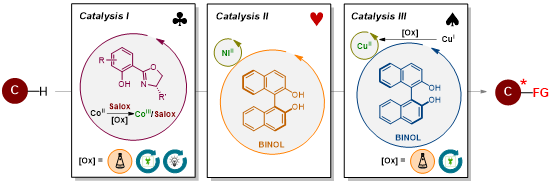

3d过渡金属因其价态和配位模式多变,常倾向于通过单电子转移路径参与反应,加之缺乏反应机制和配体设计规律的认知,实现3d金属催化的不对称碳氢键活化极具挑战。史炳锋课题组通过配体创新和机理研究,在2024年度取得系列研究进展:1)利用课题组率先发展的Co(II)/水杨基噁唑啉(Salox)催化体系,实现了中心手性、面手性及固有手性分子的构筑,并基于“反位效应”提出了一种Salox配体调控反应对映选择性的新机制;2)以商业廉价易得的联萘二酚(BINOL)为配体,提出“手性双氧阴离子质子梭协同金属化—去质子”策略,实现了丰产金属镍和铜催化的不对称碳氢键活化,并阐明了反应机制和立体选择性控制规律。以上研究成果揭示了3d金属催化中配体—金属作用的规律,为高价态3d金属催化反应的立体选择性调控提供了指导。该年度,在J. Am. Chem. Soc.、Angew. Chem. Int. Ed.、Nat. Commun.和CCS Chem.等高影响力期刊发表论文17篇。史炳锋教授获得中国化学会手性青年化学奖和浙江大学沈善洪杰出青年学者奖;姚启钧研究员入选浙江省科协青年人才托举培养计划;周涛副研究员入选“仲英青年学者”;滕茗芽、王辰跃获得研究生国家奖学金;周刚博士学位论文被评为浙江大学优秀博士学位论文;钱璞凡获得首届国家自然科学基金青年学生基础研究项目(博士研究生)资助;胡嘉恒获得国家自然科学基金青年学生基础研究项目(本科生)资助。

5.成果名称:科技创新与成果转化赋能校企低碳发展联合研发中心

主要完成人:王勇、毛善俊、张燮等

成果类型:高影响力学术进展&重要科技创新平台建设

简介:

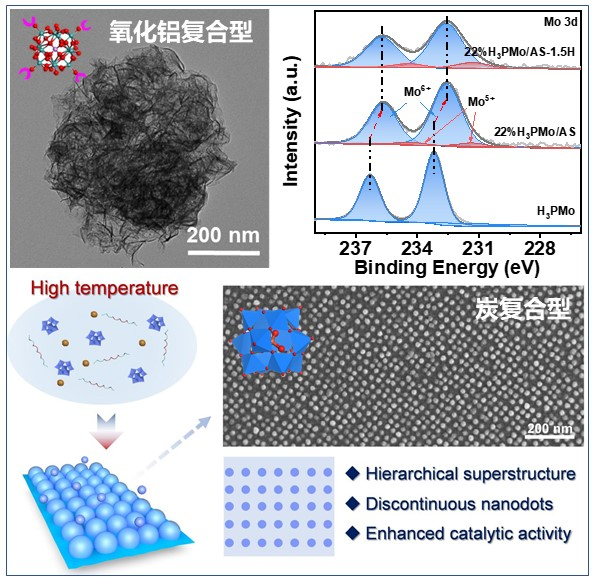

精准调控催化剂结构以优化其活性与选择性,始终是多相催化领域的研究核心。近期,项目团队突破了传统方法的局限,在多相酸催化剂设计合成与应用方面取得了重要进展。酸碱催化能够高效调控碳碳键的形成,在高值化学品的合成中起着至关重要的作用。传统的液体酸对设备腐蚀严重,并产生大量的脚料及固体废盐。为提高反应的可控性及环境友好性,开发高效固体酸和多相催化体系取代传统液体酸具有重要的意义。

项目团队采用“模板演化诱导接力自组装”策略,结合水热碳化(HTC)过程,成功合成了具有不同表面形貌及组成的水热炭材料。进一步地,团队在水热过程引入多金属氧酸盐,通过变温诱导,成功制备了具有层次化结构的生物炭负载多金属氧酸盐复合酸催化材料。此外,团队还采用溶剂蒸发诱导自组装(EISA)策略,利用水诱导的Kirkendall效应控制材料的形貌,成功合成了磷钼酸-氧化铝复合酸催化材料。这些复合纳米催化剂在相关的反应中表现出优异的催化性能和循环稳定性,为绿色催化技术发展提供了创新解决方案。相关研究工作已发表在Acc. Chem. Res., Angew. Chem. Int. Ed., Nat. Commun., ACS Nano, ACS Catal.等期刊上。上述工作获得国家重点研发计划(2021YFB3801600)、国家自然科学基金杰出青年基金(22325204)以及浙江省尖兵(2023C01108)与领雁计划(2022C01218)项目的资助。

基于项目团队的工作基础,浙江大学与浙江新化股份有限公司申报共建了全省高值化学品低碳合成重点实验室,并共同成立了“浙大-浙江新化低碳发展联合研发中心”。该中心通过优势互补与合作创新,致力于推动双方在人才培养、科技创新与成果转化方面的深度合作,助力国家“双碳”目标。

6.成果名称:聚合物分子电极光电催化

主要完成人:单冰团队

成果类型:高影响力学术进展

简介:

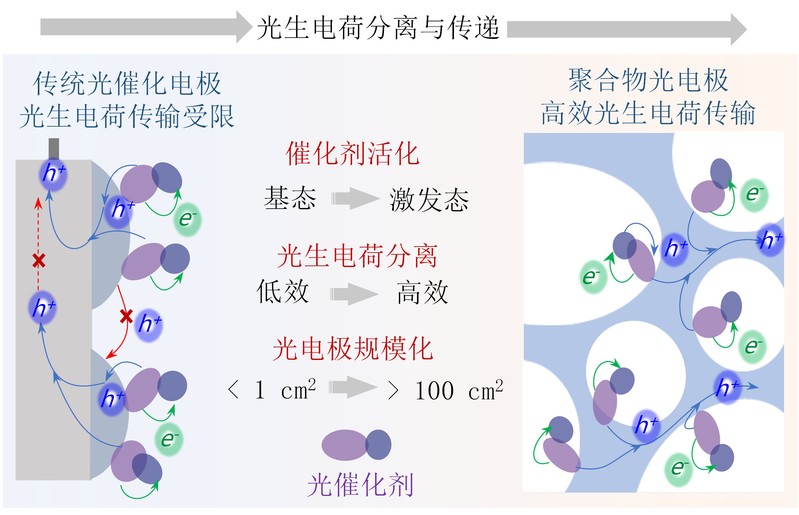

光电催化技术结合了光催化技术中的光生电荷转移反应原理,以及电催化技术中的电解池器件,将太阳能转化为化学能并储存于燃料产物中。光电催化是比较理想的太阳能燃料生产方法,不仅为可持续能源供应提供了潜在的新兴解决方案,同时可减轻温室气体对环境的影响。然而基于传统无机电极的光电催化体系的效率很低,并在过去的几十年研究中未有明显突破。针对光电催化体系的效率受限问题,单冰课题组首次提出了聚合物分子电极光电催化的方法,利用共轭有机聚合物替代传统无机半导体,创新性地设计和构建了一系列高效稳定的聚合物分子光催化电极,并成功应用于光电催化水分解、CO2还原和硝酸盐还原。该类光电极突破了长久以来传统无机光电极的基本结构(从无机金属材料变为有机分子材料)和基本反应机理(改变了电子转移方向),实现了光电催化效率数量级上的提升。在2024年度,课题组通过调控聚合物分子电极的结构,使其在光生电荷产生与传输方面展现出了优势,克服了传统光电极的转化效率低和不易扩大化的问题,为实现规模化光电催化器件提供了新方法。相关成果于2024年度以唯一通讯作者发表于J. Am. Chem. Soc.(两篇), Angew. Chem. Int. Ed.(三篇),Adv. Sci.(一篇)和Applied Catalysis B: Environmental(一篇);其中一篇被选为J. Am. Chem. Soc.封面文章。

7.成果名称:低维金属卤化物发光机制研究

主要完成人:朱海明团队

成果类型:高影响力学术进展

简介:

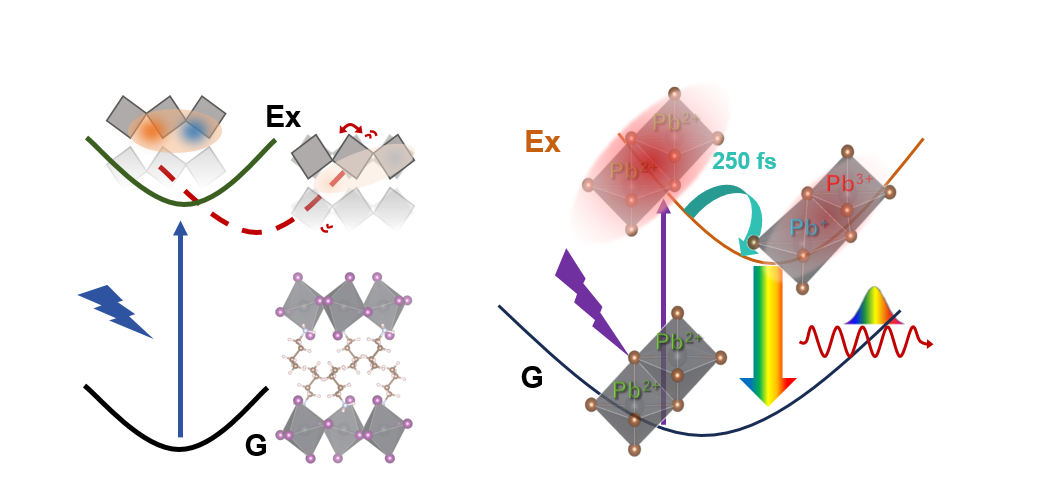

近年来,低维金属卤化物在发光器件中得到广泛应用,其发光过程背后的光物理机制仍亟待探索。尤其是激发态发光物种的确认与调控,对于有效提升发光器件性能至关重要。朱海明团队在前期创造性地提出动态激子极化子概念(Acc. Chem. Res. 2022, 55, 3, 345–353)基础上,围绕低维金属卤化物丰富的组分可调性,紧扣金属阳离子和有机阳离子两个要素,利用组内自行开发搭建的具有高时空和能量分辨率的超快光谱技术持续深耕。通过对比二维铅基和锡基卤化物中激子-声子相互作用,发现锡基卤化物中存在更弱的激发态晶格屏蔽效应,有利于在二维锡卤化物中形成稳固的激子以及展现出完全的激子半导体发光特性(Nat Commun 2024, 15 (1), 8541)。通过对比D-J相和R-P相两类二维铅碘化物,发现 D-J相中双胺配体通过共价键桥接形成的高刚性晶格有效抑制了激子-声子耦合作用并限制了激发态结构弛豫,从而削弱极化屏蔽效应并诱导更高的激发态激子结合能,带来更彻底的激子半导体发光特性(ACS Nano 2024, 18 (31), 20659)。通过结合光谱学技术和理论计算工具,在一系列白光发射低维铅卤化物中发现了Pb2+光致瞬时歧化诱导产生的激子自陷和宽光谱发射现象,厘清了领域内一直存在争议的低维白光半导体材料激发态物种和宽光谱发光本源问题(J. Am. Chem. Soc. 2024, 146 (11), 7831)。这一系列工作展示了低维金属卤化物光电材料中关键的激发态物种并给出了相应的调控方案,为推动低维金属卤化物发光器件的发展提供了重要理论支撑。该系列研究获得国家自然科学基金委重大研究计划项目支持。

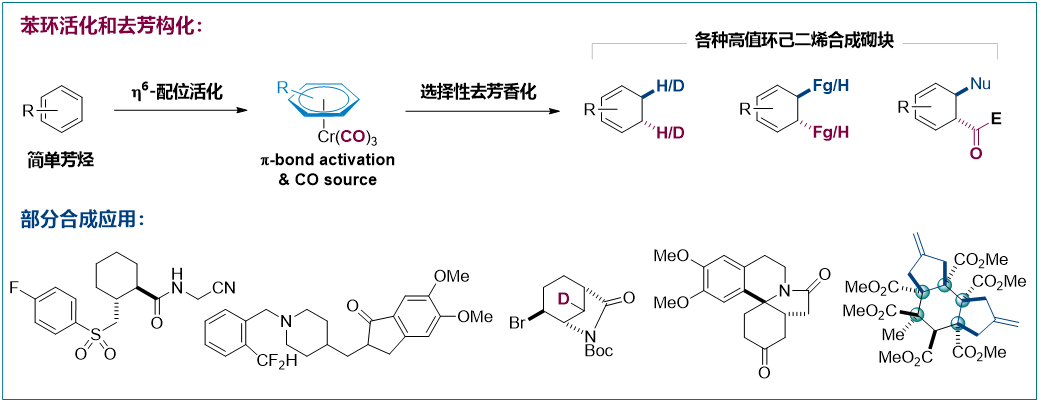

8.成果名称:惰性芳烃苯环的活化和去芳构化

主要完成人:李伟团队

成果类型:高影响力学术进展

简介:

芳烃是基础化学化工原料,是支撑医药和材料生产的核心碳资源。相比于苯环环外反应的广泛研究和应用,芳烃苯环的环内化学研究是严重滞后的,其面临的挑战是需要破坏高度稳定的苯环芳香性以及解决复杂的选择性难题。2024年,李伟课题组在芳烃苯环活化和去芳构化研究方面取得了重要进展:基于铬ƞ6-配位活化惰性苯环大π-键策略,开发了一系列能适用于简单非活化芳烃的去芳香化反应,例如苯环的去芳构羰基化反应、简单芳烃到一级酰胺的去芳构化合成反应、以及高稳定Meisenheimer中间体的合成和去芳构化应用等,为简单芳烃到复杂三维分子的增值转化,以及药物分子后期修饰提供了强有力的合成手段,为惰性苯环活化和选择性控制难题提供了可选方案,系统性研究也获得了国际学术奖Thieme Chemistry Journals Award。2024年共发表SCI论文7篇,包括 CCS Chem., J. Am. Chem. Soc., Angew. Chem. Int. Ed.等高影响力期刊,这些工作得到了国家自然科学基金的支持。

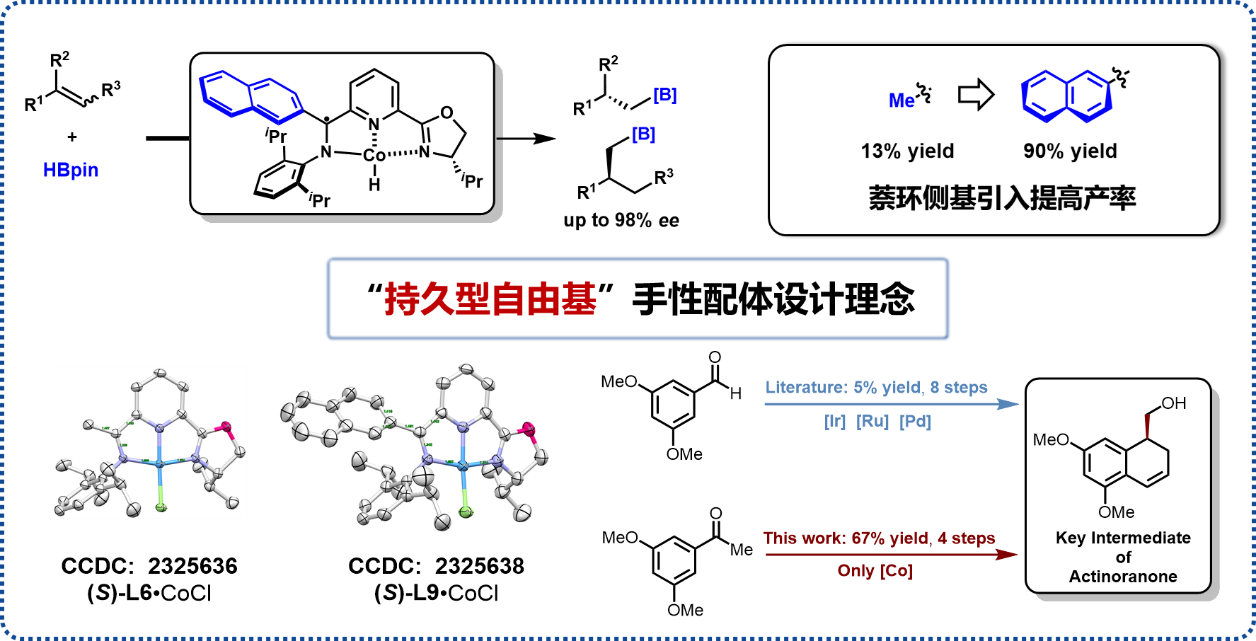

9.成果名称:持久型自由基”手性配体促进铁系金属精准催化

主要完成人:陆展团队

成果类型:高影响力学术进展

简介:

现代金属催化有机合成领域的核心之一是理性的配体设计。基于铁系金属原子半径较小、价态、自旋和配位模式易变等特点,陆展课题组率先提出了“含氮多齿配位、氧化还原活性、非对称性结构”等配体设计理念(Acc. Chem. Res. 2021,54,2701),并将其应用于烯烃、炔烃等大宗化学品的高选择性氢化/氢元素化转化领域。在2024年中,1)针对混合三取代烯烃不对称转化受E/Z立体构型影响、且配位能力弱活性低等现状,团队提出并发展了“持久型碳中心自由基”的手性配体改造理念稳定活性中间体,调控配位空腔提高反应的兼容性,结合链迁移策略,实现了最小官能团化混合三取代烯烃的立体汇聚式硼化反应,并以十倍的收率优化了天然产物放线菌酮中间体的合成步骤;2)与教科书中炔烃反马式转化的传统不同,课题组利用扭曲的阴离子配体设计改造实现了具有特色的炔烃马氏氢元素化转化,例如高选择性氢硫化、氢锡化、连续氢硅化-氢氧化等,反应TON可达10000, TOF可提升至144000 h-1,展现了配体促进铁系金属催化反应的高效性。课题组以通讯作者身份于2024年度在 J. Am. Chem. Soc. (1篇), Nat. Commun. (2篇), ACS Catal. (2篇), Chem. Soc. Rev. (1篇), CCS Chem. (1篇), Chin. J. Chem. (2篇) 等高影响力期刊上发表论文10篇。该系列研究获得科技部、国家自然科学基金委、浙江省自然科学基金委等项目资助。

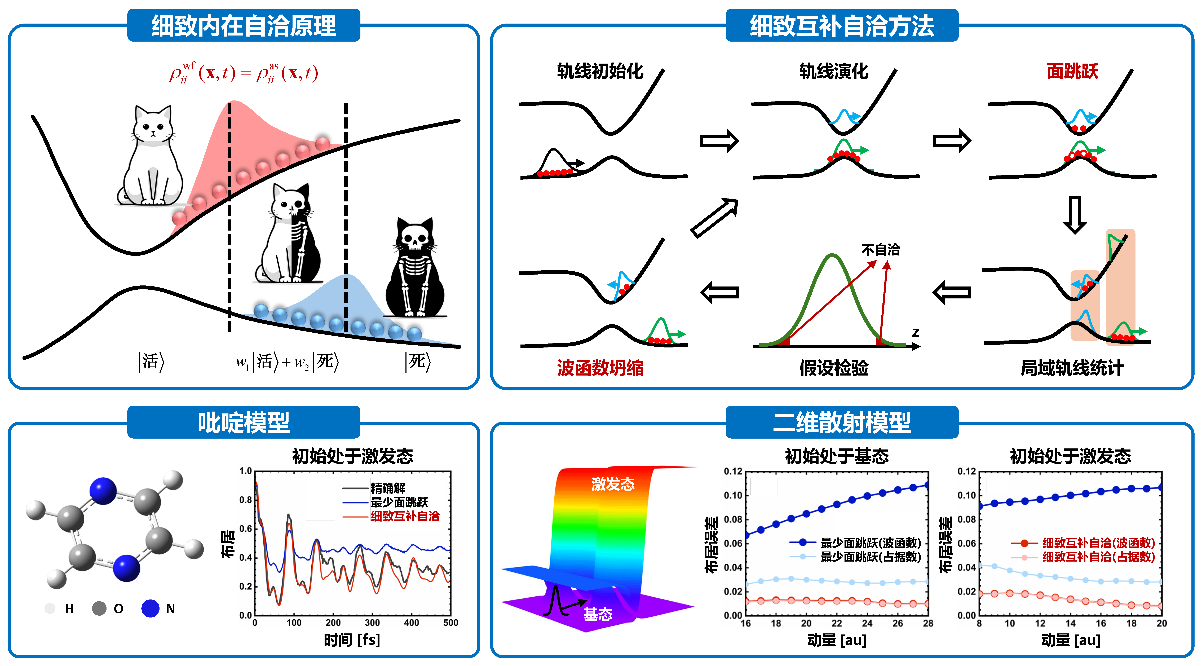

10.成果名称:细致互补自洽方法

主要完成人:王林军团队

成果类型:高影响力学术进展

简介:

非绝热动力学是理论化学的重要研究方向,目前最少面跳跃是化学研究中最广泛使用的方法,其量子部分隐含了波函数和粒子(占据数)两种基本描述。然而,这两种描述通常给出不一致的结果,该问题在过去的三十五年间一直未能得到有效解决。王林军课题组在前期系列研究的基础上提出了细致互补自洽方法,解决了理论化学的这一关键问题。相关论文于2024年在物理化学和理论化学的核心期刊《Journal of Physical Chemistry Letters》和《Journal of Chemical Theory and Computation》上发表。研究基于细致内在自洽原理,通过每条动力学路径内部自洽,保证整个轨线系综自洽,最终波函数决定占据数如何改变,而占据数决定波函数如何坍缩,以迭代的方式实现自洽的非绝热动力学模拟。新方法自然地刻画了复杂的量子退相干效应,首次在非绝热耦合局域的散射和束缚态问题中都实现了高精度模拟。该研究表明轨线面跳跃方法的自洽性和精度间存在本征联系,为后续进一步发展混合量子-经典非绝热动力学方法提供了全新的思路,也为深入理解经典环境中量子动力学的波粒二象性提供了新视角。课题组2024年共发表J. Phys. Chem. Lett.(3篇)、J. Chem. Theory Comput.(2篇)、Angew. Chem. Int. Ed.(2篇)、JACS Au(1篇)、ACS Nano(1篇)、Nano Res.(1篇)和Org. Lett.(1篇)等11篇通讯作者论文,这些工作得到了国家自然科学基金委优秀青年基金和面上基金的支持。

11.成果名称:新冰相的形成与转化

主要完成人:Kenji Mochizuki 团队

成果类型:高影响力学术进展

简介:

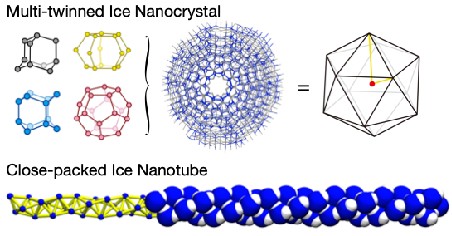

水作为地球上所有生命形式的载体,被认为是宇宙中任何地方生命存在的必要条件。而水的固态形式——冰,始终是科学研究的焦点。至今已证实存在二十种晶态冰及多种非晶形态,然而冰潜在的晶体结构仍未被穷极。Kenji课题组考察了高压、气相、限域、氢有序等各种条件下冰的形成与转化过程。通过研究高压下的液相中冰VII的成核机制,解释了冰VII的快速凝固之谜;研究气相中多孪晶纳米冰的形成机制解释了在多晶雪的相邻枝晶的之间的70.5°魔角之谜;发现了碳纳米管限域空间中的密堆的氢有序冰以及密堆的塑性冰,重塑了学界对冰“四配位氢键网络和水分子的密排结构不可兼得”的认识;发现了低温下有序冰压致相变的新路径,深化了学界对固固相变的理解。国家海外高层次青年人才Kenji Mochizuki研究员于2024年在ACS Nano(2篇),J. Phys. Chem. Lett.等高影响力期刊上发表论文8篇,获得了国家自然科学基金面上项目,外国优秀青年学者研究基金项目以及浙江省自然科学基金重点项目的支持。