史炳锋教授团队JACS:铜介导的不对称C–H硫醚化反应:BINOL配体助力硫取代平面手性二茂铁构建

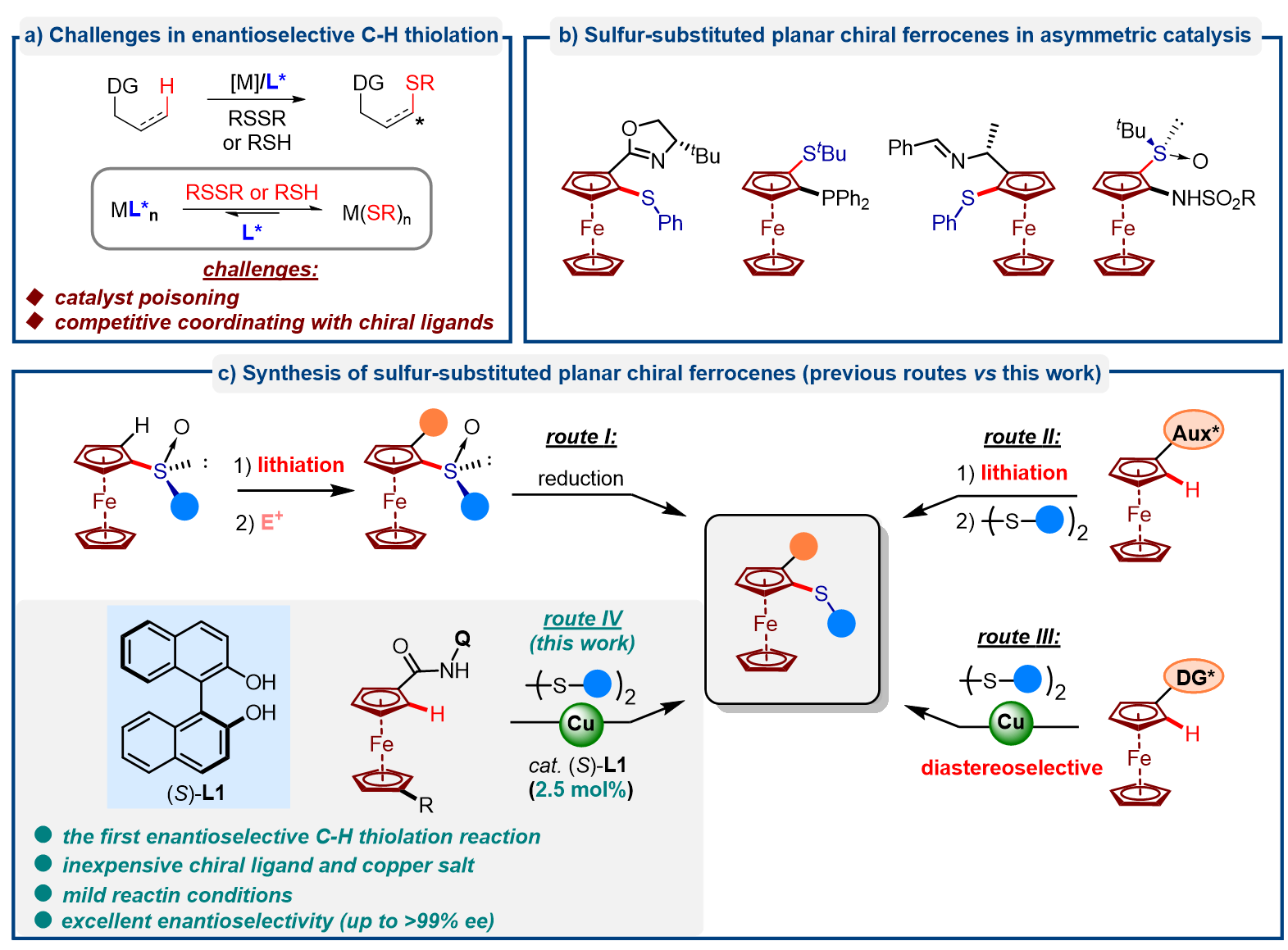

手性有机硫化合物广泛存在于天然产物和生物活性分子中,并在不对称催化中具有重要应用。然而,传统的合成方法依赖于预活化的底物,通常面临着反应条件苛刻,底物制备繁琐等难题,限制了其应用范围。近年来,过渡金属催化的对映选择性C–H活化反应在不对称合成领域取得了显著进展,但在碳硫键的形成方面仍面临诸多挑战,特别是硫醚化试剂与手性配体之间的竞争配位,导致催化剂失活和对映选择性降低。

近日,浙江大学化学系的史炳锋教授团队首次实现了铜催化的对映选择性C–H硫醚化反应,为合成硫取代的平面手性二茂铁(PCFs)提供了一种高效、简便的方法。该方法在温和的反应条件下,以高达83%的收率和>99%的对映选择性合成了多种硫取代的平面手性二茂铁,展示了良好的底物适用性和潜在应用(图1)。

图1. 不对称合成硫取代面手性二茂铁。图片来源:J. Am. Chem. Soc.

研究团队首先以二茂铁甲酰胺(1a)和二苯基硫化物(2a)为模型底物,进行了反应条件的优化。通过一系列实验,团队发现使用1.2当量的CuCl、2.5 mol%的BINOL配体(L1)、LiOtBu作为碱、DMF作为溶剂,在35 ℃的温和条件下,反应能够以83%的收率和>99%的对映选择性得到目标产物3aa。值得注意的是,反应中双硫醚化产物3aa'的生成被显著抑制(仅7%收率)。

在铜源的选择上,CuCl表现出比其他二价铜盐(如Cu(OAc)₂)和一价铜盐更好的反应活性。此外,反应在无氧条件下进行,氧气会干扰铜的氧化态转移,抑制反应进行。

团队还筛选了多种手性配体,发现6,6'-二溴取代的BINOL配体(L2)虽然能够提供优异的对映选择性,但在单硫醚化和双硫醚化之间的选择性较差。其他配体如(S)-3,3'-二硫代乙烯基-BINOL(L3)和带有甲氧基(L4)或氰基(L5)的配体则表现出较差的反应活性。最终,来源广泛的BINOL配体(L1)被确定为最优配体(图2)。

图2. 条件筛选及配体优化。图片来源:J. Am. Chem. Soc.

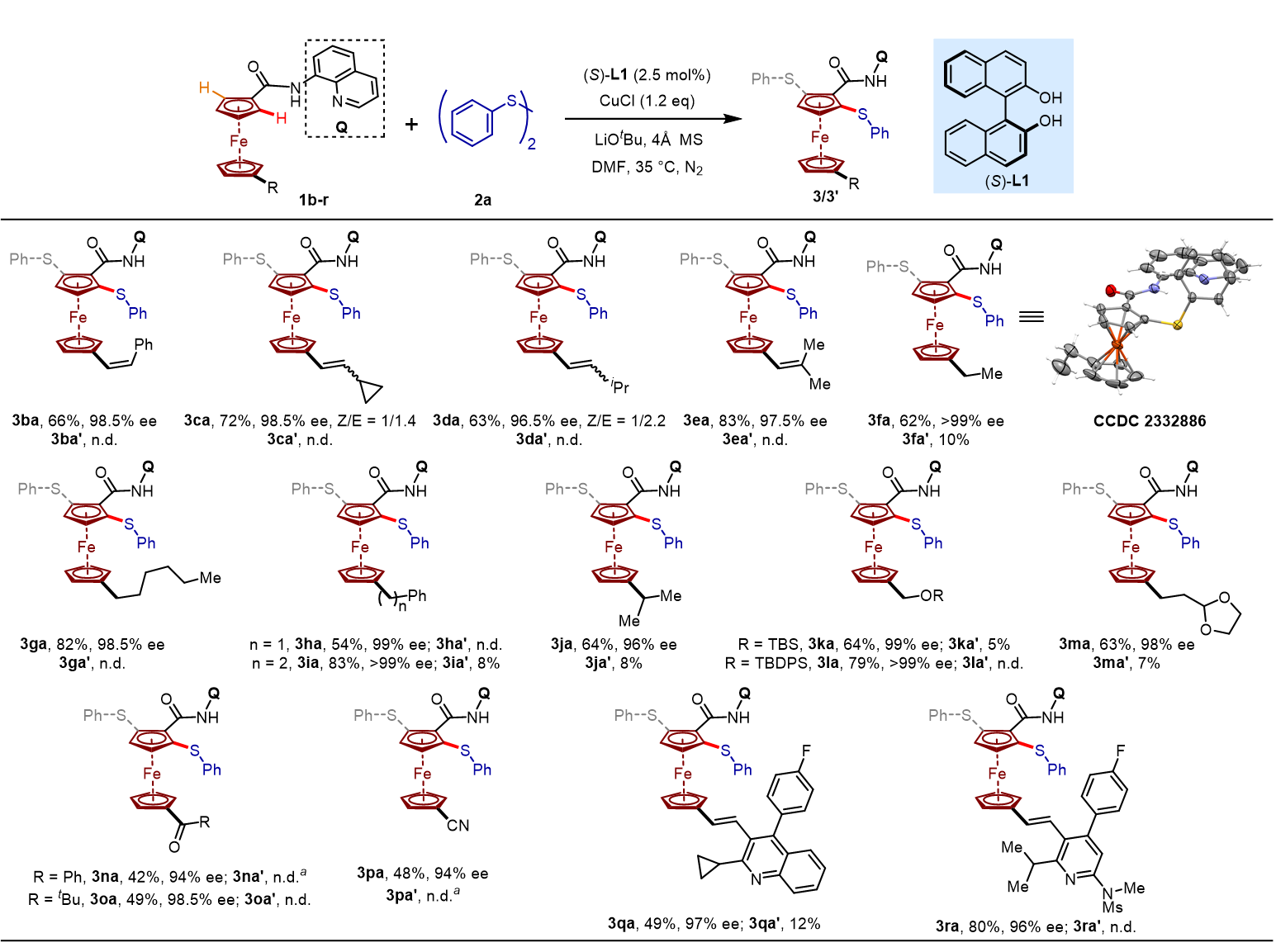

确定最优反应条件后,作者考察了不同取代基的二茂铁酰胺底物的适用性,包括环戊二烯基(Cp)环上的烯基、烷基和酰基均表现出良好的兼容性,得到了相应的平面手性二茂铁产物。值得注意的是,含有氰基的二茂铁酰胺仍可在优异的对映选择性下得到所需产物,尽管产率为中等。此外,来源于医药中间体的酰胺同样以中等至良好的收率和优异的对映选择性获得产物(图3)。

图3. 二茂铁底物普适性考察。图片来源:J. Am. Chem. Soc.

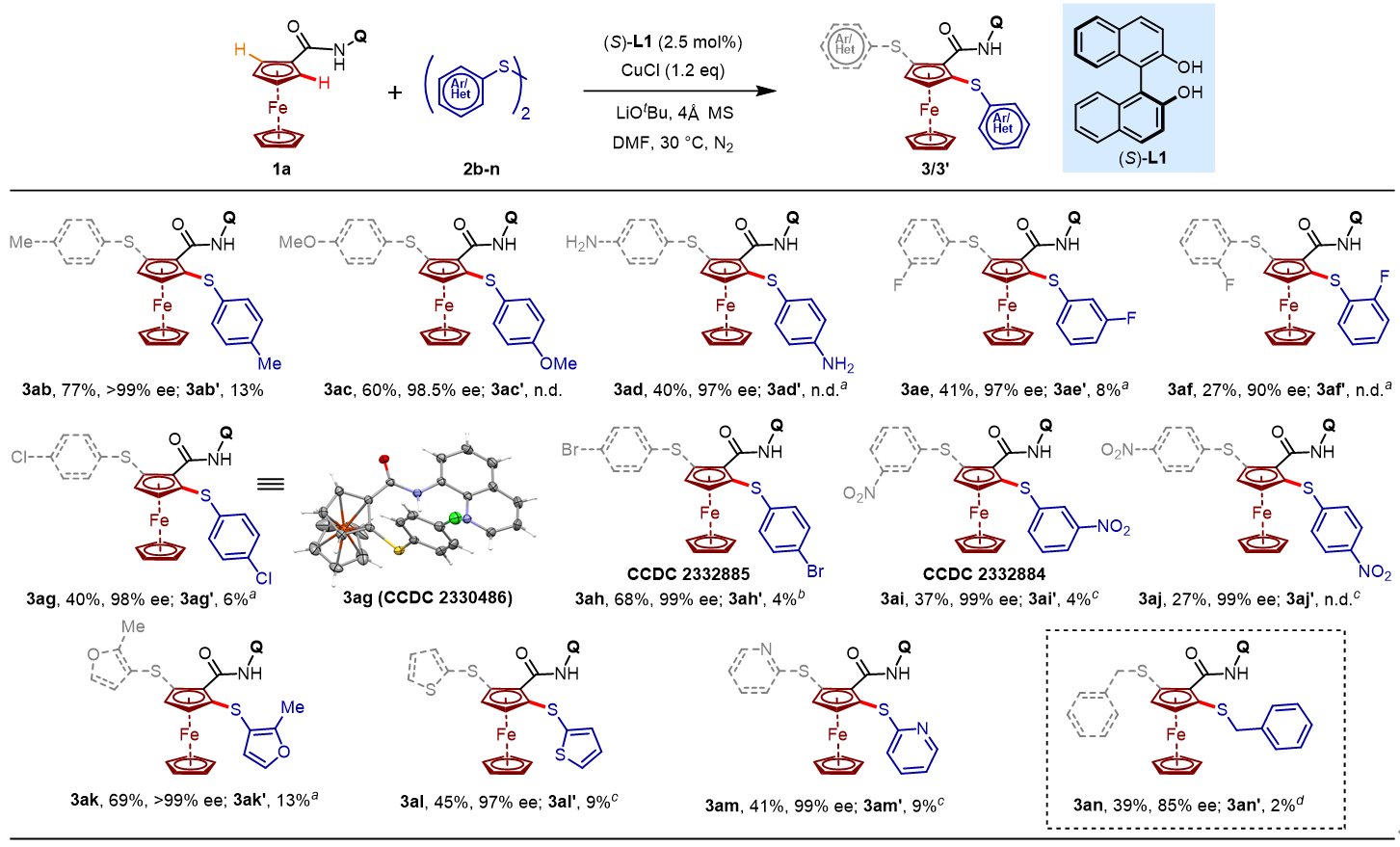

接下来作者对硫醚化试剂的适用范围进行了考察。经过对反应温度的微调,该反应可以顺利兼容各类给电子取代基(甲氧基、甲基、氨基)、吸电子取代基(卤原子、硝基)及杂环芳基(噻吩、吡啶、甲基呋喃),以中等至良好的收率和优异的对映选择性得到产物。值得注意的是,该反应还可以兼容二苄基二硫醚底物,,获得中等产率和较好的对映选择性(图4)。

图4. 二硫醚底物普适性考察。图片来源:J. Am. Chem. Soc.

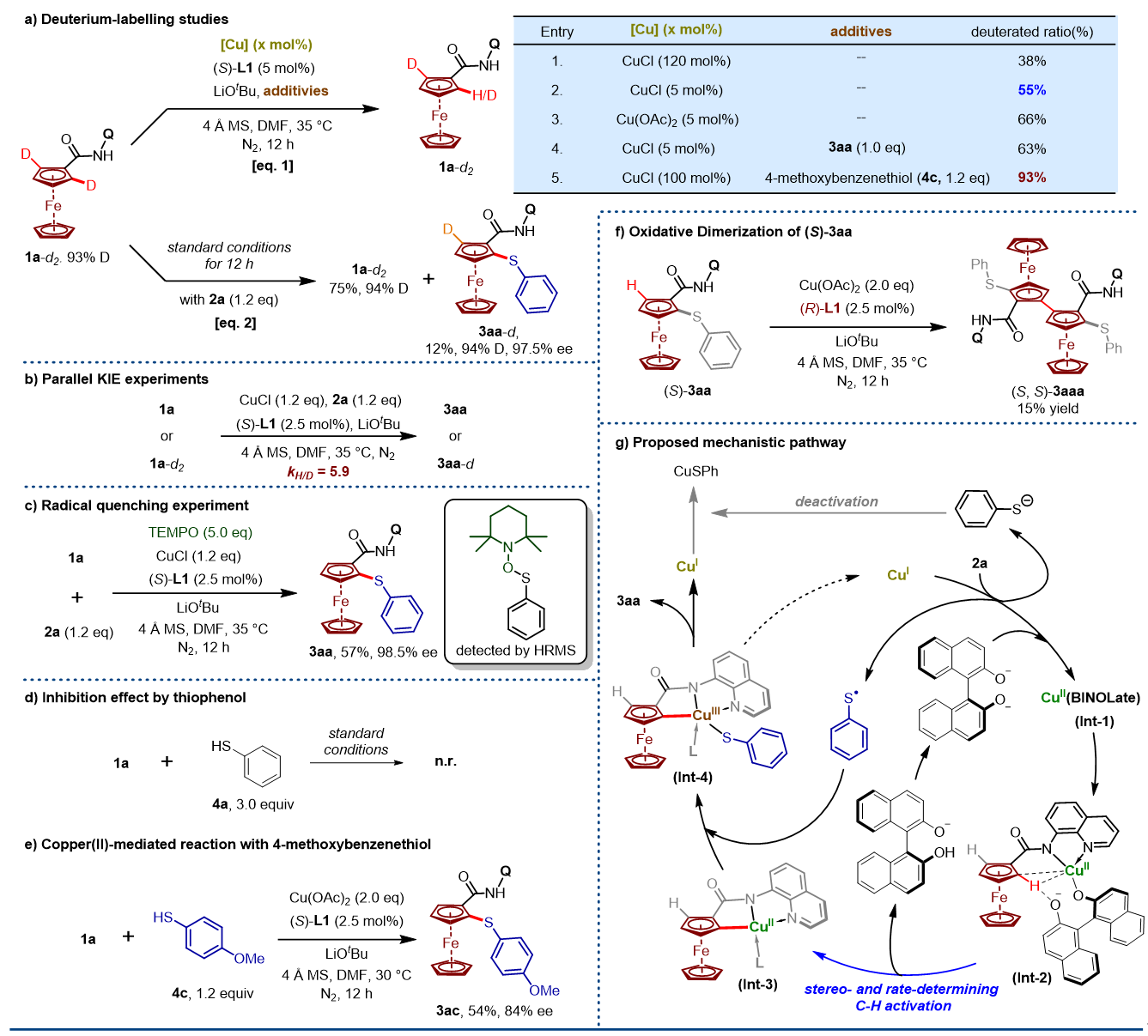

为了深入理解反应机理,作者设计了一系列控制实验。通过详细的机理研究,团队发现C–H活化步骤是不可逆的,并且是反应的立体决定步骤。铜催化剂在反应中起到了关键作用,尽管硫醚化产物和芳基硫醇会抑制铜催化剂的活性,但通过使用化学计量的CuCl,反应仍能顺利进行。此外,团队还通过氘标记实验和动力学同位素效应实验,进一步验证了C–H活化是反应的速率决定步骤。

基于以上实验和前期研究,作者提出了可能的催化循环。最初,Cu(I)物种被二硫醚2a单电子氧化,生成Cu(II)催化剂、苯硫基阴离子和苯硫基自由基。随后,Cu(II)与脱质子化的(S)-L1配位,形成二价络合物Cu(BINOLate)(Int-1)。接着,Int-1与底物1a配位形成Cu(II)-酰胺中间体(Int-2)。BINOLate作为分子内手性碱通过协同金属化—脱质子(CMD),实现Int-2的对映选择性C−H活化产生平面手性C−Cu中间体(Int-3)。强双齿导向基对于促进C-H键活化和稳定由此产生的“钳型”环金属中间体至关重要。最后,苯硫基自由基氧化Int-3得到Cu(III)中间体Int-4,并通过还原消除得到硫醚化产物3aa和Cu(I)物种。然而,Cu(I)物种最终因苯硫醇盐毒化而失活,形成CuSPh,这解释了使用化学计量CuCl的必要性(图5)。

图5. 机理研究。图片来源:J. Am. Chem. Soc.

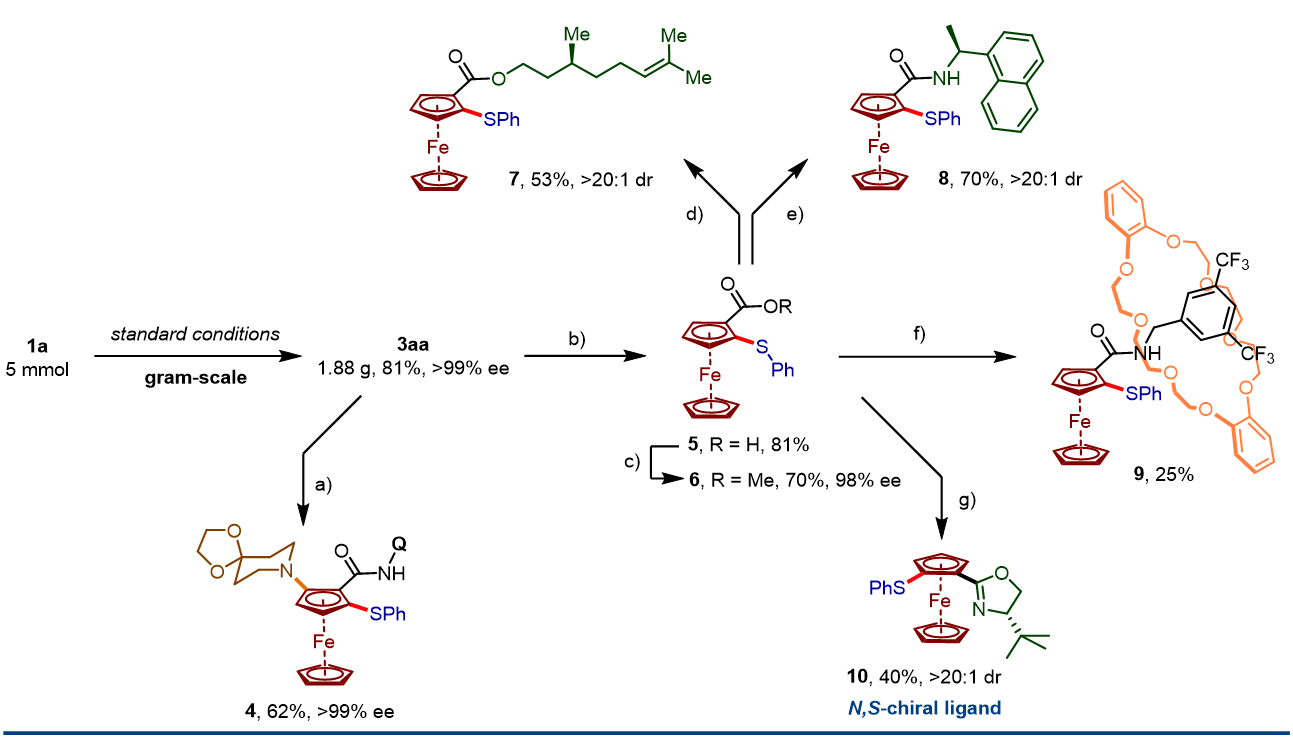

该反应除了具有广泛的底物适用性,作者还进一步展示了克级规模合成、导向基脱除以及其在手性配体和手性轮烷合成中的潜在应用(图6)。

图6. 克级规模合成实验及产物的转化。图片来源:J. Am. Chem. Soc.

该研究工作近期发表在Journal of the American Chemical Society 上,文章通讯作者为浙江大学化学系史炳锋教授,第一作者为浙江大学化学系2020级本科生马嘉仪(现中科院上海有机所研一)和浙江大学百人计划研究员姚启钧。该项工作得到了国家自然科学基金资助。

Copper-Mediated Enantioselective C-H Thiolation of Ferrocenes Enabled by the BINOL Ligand

Jia-Yi Ma,† Qi-Jun Yao,† Lu-Chen Jiang, Fan-Rui Huang, Qiang Yue, and Bing-Feng Shi*

J. Am. Chem. Soc. 2025, DOI: 10.1021/jacs.4c18255

导师介绍

史炳锋,浙江大学求是特聘教授,博士生导师,国家杰出青年基金和国家优秀青年基金获得者,教育部青年长江学者。主要从事惰性碳氢键的精准催化转化、不对称催化及天然产物和药物活性分子的合成研究。以通讯作者在Chem. Rev., Chem. Soc. Rev., Acc. Chem. Res., Chem., Angew. Chem. Int. Ed., J. Am. Chem. Soc.等发表科研论文190余篇,受邀撰写英文书12章节。曾获中国化学会青年手性化学奖、浙江大学沈善洪杰出青年学者奖、药明康德生命化学研究奖,日本化学会Distinguished Lectureship Award, Thieme Chemistry Journal Award,Gordon Research Conference主席奖,罗氏化学创新奖和明治乳业生命科学奖等奖励,现任美国化学会The Journal of Organic Chemistry副主编和多个期刊编委。主要从事惰性碳氢键的精准催化转化、不对称催化及天然产物和药物活性分子的合成研究。

课题组介绍:

史炳锋课题组主页:https://person.zju.edu.cn/bfshi

文字:史炳锋教授课题组

编辑:黄珍珍、邹尔纯

审核:林旭锋