范杰课题组JACS封面:C1制氯乙烯新路线

我系范杰教授与浙江工业大学邹世辉教授、瑞士苏黎世联邦理工学院Javier Pérez-Ramírez教授等合作,报道了从C1分子生产C2H3Cl的新路线,即氯甲烷氧化偶联制氯乙烯(MCTV),以封面论文发表在JACS上。该路线遵循均相-多相反应机制:首先通过CH3Cl氧化裂解在气相中产生·CH2Cl,然后利用钨酸钠团簇催化剂将·CH2Cl选择性转化为C2H3Cl。在MCTV工艺中,反应温度区间为 650-750 ℃,远低于传统的热解温度(>850 ℃),氯甲烷转化率为10-65%,氯乙烯选择性高达60-75%。更值得一提的是,在50小时的测试中催化性能保持稳定。此外,将MCTV新工艺与目前发展成熟的甲醇制氯甲烷工艺相耦合,即可得到甲醇制氯乙烯(MTV)工艺。与目前工业常用的乙烯基平衡(EBP)工艺相比,该路线可显著降低对碳排放(24%)和生产成本(38%);而在以绿色甲醇为原料时,MTV新工艺可将碳排放减少237%,体现出其在环境可持续性和经济可行性方面的巨大潜力。

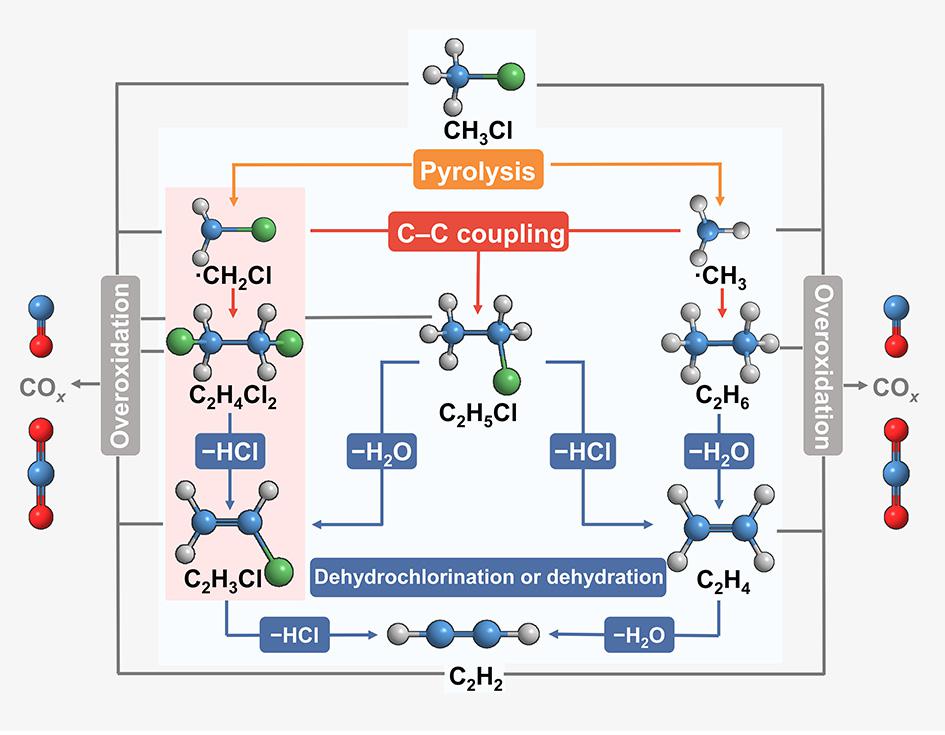

氯乙烯(C2H3Cl)是世界第三大塑料——聚氯乙烯的单体,现阶段氯乙烯的生产工艺主要以化石能源基的煤或石油衍生的C2碳氢化合物(C2H2、C2H4、C2H6)为原料。煤基的乙炔直接氢氯化制氯乙烯反应使用有毒的HgCl2作为催化剂;乙烯基平衡工艺(EBP)则耦合了石油基的乙烯直接氯化/氧氯化反应和二氯乙烷热解反应,自20世纪50年代以来一直是最普遍的氯乙烯生产工艺,几乎占据全球所有氯乙烯产能。目前存在原料昂贵、高能耗、高污染等问题。最近,人们尝试开发出天然气基的乙烷生产工艺,来降低氯乙烯生产的成本和二氧化碳排放。然而,开发从更便宜和可再生的C1原料来生产氯乙烯仍然是一个巨大的挑战。甲烷、甲醇、一氧化碳和二氧化碳等C1平台在当前和未来的能源和化工中发挥着至关重要的作用。C1分子偶联制C2烯烃为石油化工提供了一种可持续的替代方案。甲醇加氯化氢制氯甲烷是目前发展成熟的氯甲烷生产工艺,氯甲烷是重要的C1平台分子,它是甲醇氢氯化、卤素介导的烷烃官能化的主要产物。氯甲烷热裂解可产生大量的·CH2Cl和·CH3,通过自由基链式反应 (CH3Cl → �CH2Cl → C2H4Cl2 → C2H3Cl)生产氯乙烯在理论上是可行的(图1),但由于高温下自由基寿命极短且难以控制,特别是在氧气存在下,该反应是不可控,使得该过程氯乙烯选择性和收率较低。因此,需要开发出氯甲烷可控转化制氯乙烯的新工艺,打通从C1分子生产C2H3Cl的工艺流程,这对于氯乙烯工艺生产具有重要意义!

图1 CH3Cl制C2H3Cl(MCTV)反应网络概述

本文亮点:1. 报道了从C1分子生产C2H3Cl的新路线——选择性氯甲烷氧化偶联制氯乙烯反应。将其与目前发展成熟的甲醇制氯甲烷工艺耦合,得到了全新的甲醇制氯乙烯的反应工艺,具有极佳的经济效益和环境效益,对于未来氯乙烯的绿色生产具有重要意义;2. 在热催化中实现自由基的可控转化。在团簇催化剂的作用下,实现氯甲基自由基的可控定向转化制C2烯烃,对于后续自由基的可控转化具有重要启发。

图文解析:

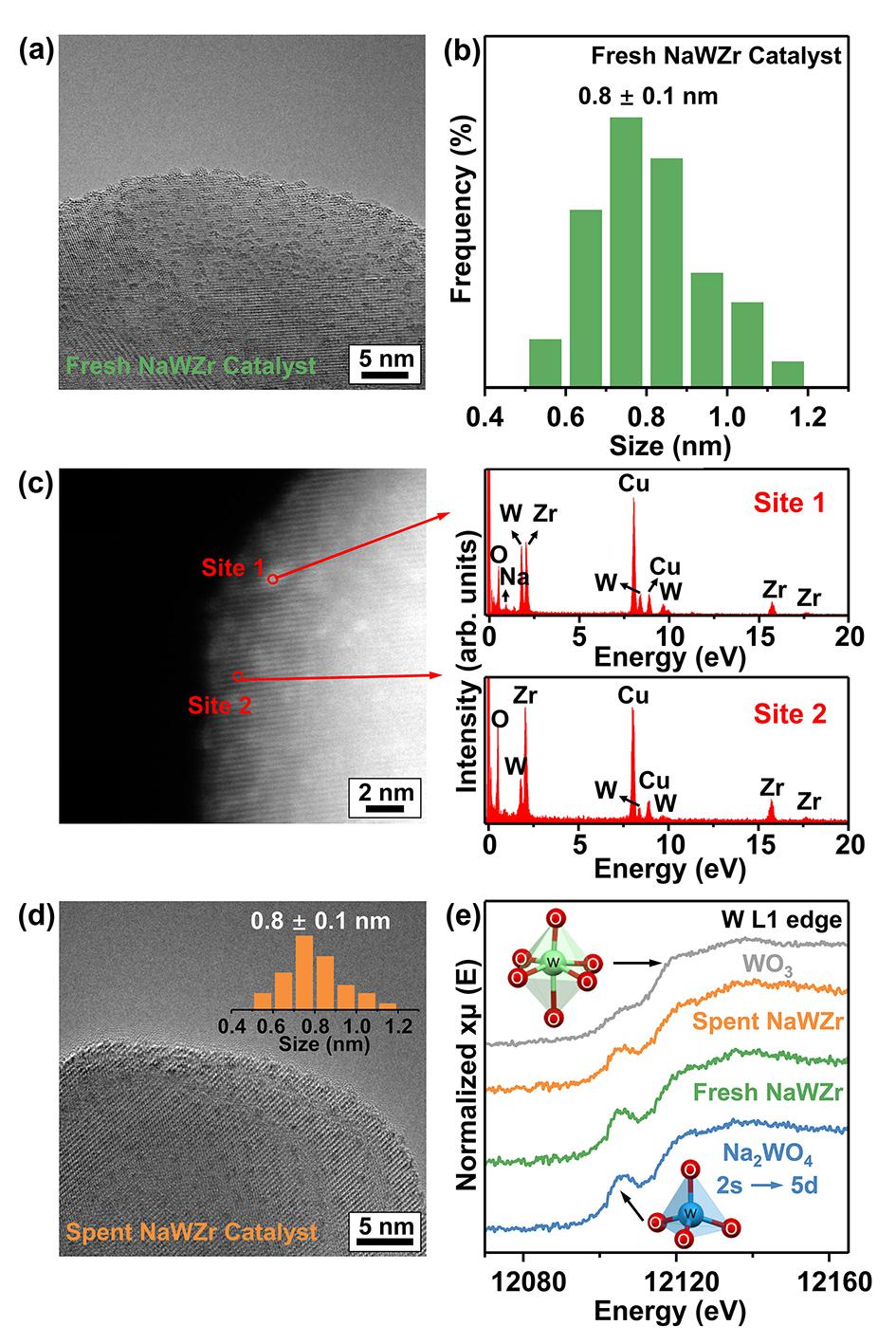

图2 催化剂结构表征

要点1:

NaWZr催化剂采用共沉淀法合成。球差校正透射电镜(AC-TEM)显示,Na2WO4纳米团簇均匀分散在ZrO2载体上(图2),团簇的平均粒径为~0.8 nm。NaWZr的WL1边X射线吸收近边结构(XANES)图谱表明,催化剂中W的结构为四面体WO4(即钨酸盐)而不是八面体WO6(即氧化钨)。值得注意的是,这些Na2WO4纳米团簇即使在750°C的长期测试中也表现出良好的稳定性,这归功于它们与载体的强相互作用。

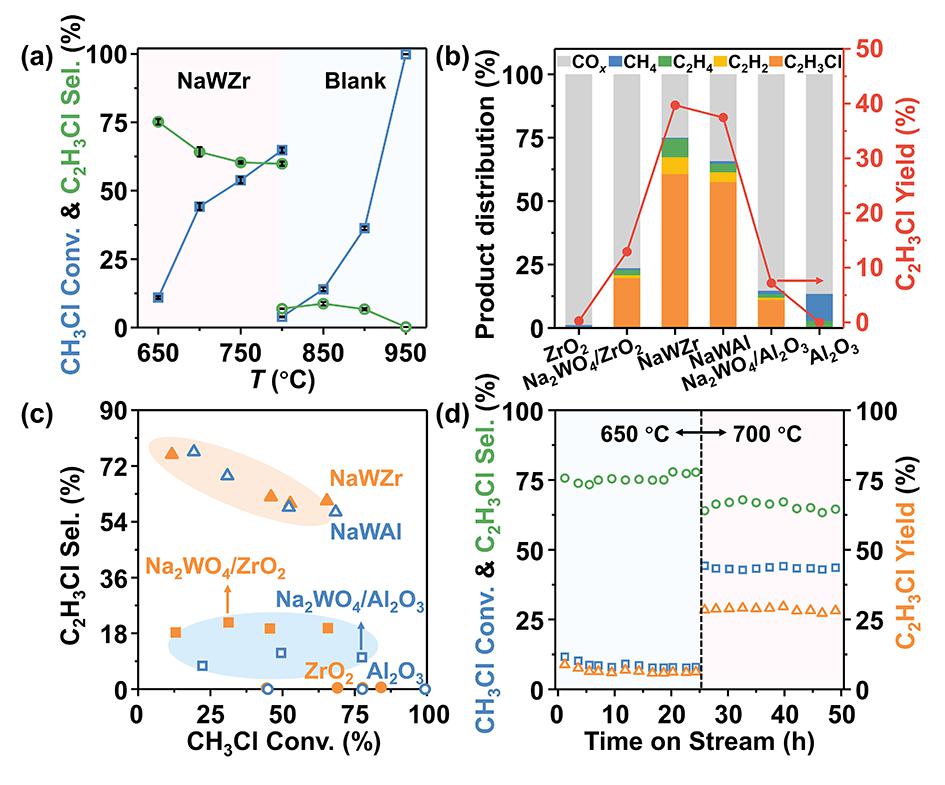

图3 催化性能研究

要点2:

当引入ZrO2和Al2O3作为催化剂时,C2H3Cl选择性低于1%;而在载体上浸渍Na2WO4后,氯乙烯选择性可提升至18%,这说明Na2WO4的引入使氯甲烷选择性转化为氯乙烯,证实Na2WO4是氯甲烷氧化偶联制氯乙烯反应的活性物种。与浸渍法制备的Na2WO4/ZrO2催化剂相比,通过共沉淀法制备的NaWZr催化剂的C2H3Cl可提升至60%左右,这是因为共沉淀催化剂表面具有更多的钨酸盐纳米团簇。这一规律也适用于以Al2O3为载体的NaWAl催化剂体系。说明高分散的钨酸盐纳米团簇是高选择性氯甲烷氧化偶联制氯乙烯反应的活性物种。2. 在650 °C、700°C的连续稳定性测试中,NaWZr催化性能在50h内保持稳定(图3)。

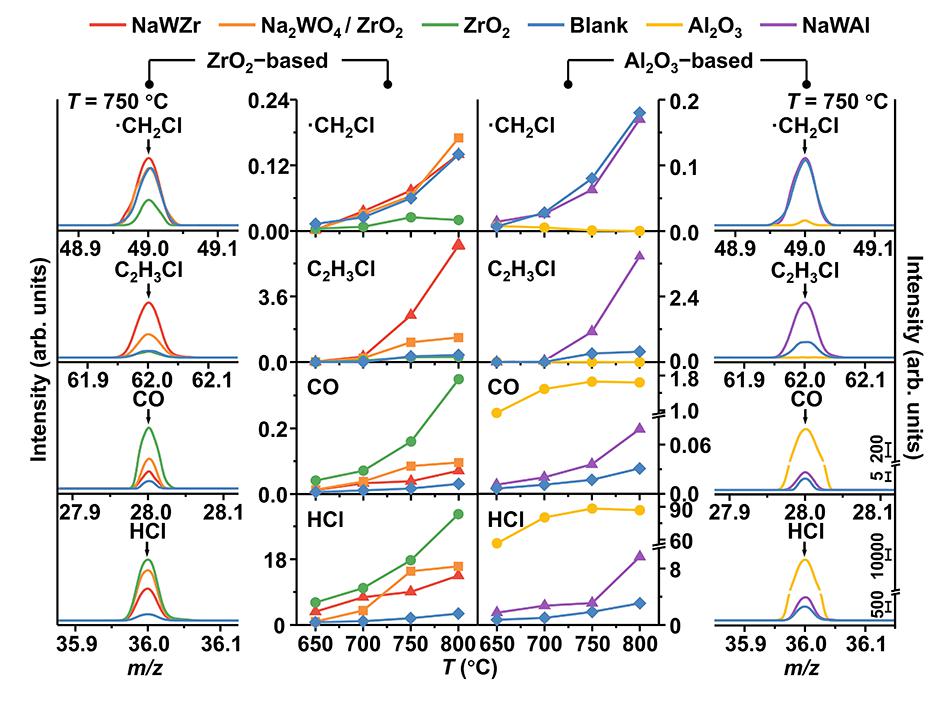

图4 反应中代表性物种的演变过程

要点3:

为了阐明反应机理,采用同步辐射紫外光电离质谱技术(SVUV-PIMS)原位检测了MCTV过程中关键自由基中间体和代表产物(·CH2Cl、C2H3Cl、CO和HCl)的动态演变。如图4所示,Na2WO4/ZrO2、NaWZr、NaWAl催化剂和空管上表现出相似的气相·CH2Cl信号,但其中的C2H3Cl信号却明显高于空白实验,这一差异是引入催化剂所导致的。并且C2H3Cl信号的差异与不同催化剂上Na2WO4团簇浓度的差异呈现相同的变化趋势,即NaWZr > Na2WO4/ZrO2 >> ZrO2≈空白,这说明高浓度Na2WO4团簇促进了·CH2Cl可控转化制氯乙烯,将原本均相的氯甲烷有氧热裂解过程转化为催化剂参与的非均相过程。

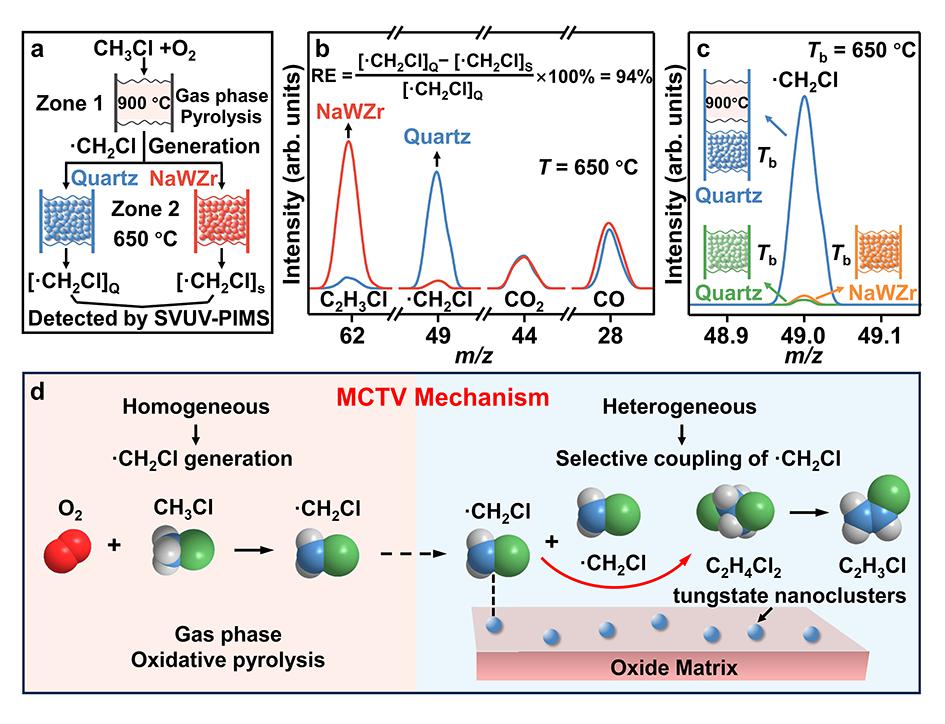

图5 机理研究

要点4:为了直接解释MCTV反应的均相-非均相反应机理,研究人员设计了一个如图5所示的双温反应器,在该反应器中,CH3Cl在900 ℃(1区)氧化热裂解(均相)生成·CH2Cl,然后在650 ℃(2区)与下游催化剂反应。当CH3Cl氧化热裂解生成的·CH2Cl通过NaWZr后,·CH2Cl浓度显著下降,C2H3Cl显著上升,其中NaWZr对·CH2Cl的反应效率为94% (图5)。这些结果表明,NaWZr可以有效捕获由CH3Cl氧化热裂解生成·CH2Cl并将其定向转化为C2H3Cl。结合同步辐射紫外光电离质谱与催化数据,研究人员得到了如图5所示的均相-非均相反应机理示意图。首先,CH3Cl氧化热裂解生成·CH2Cl,随后在偶联催化剂表面,·CH2Cl被捕获并高选择性地转化为C2H3Cl。

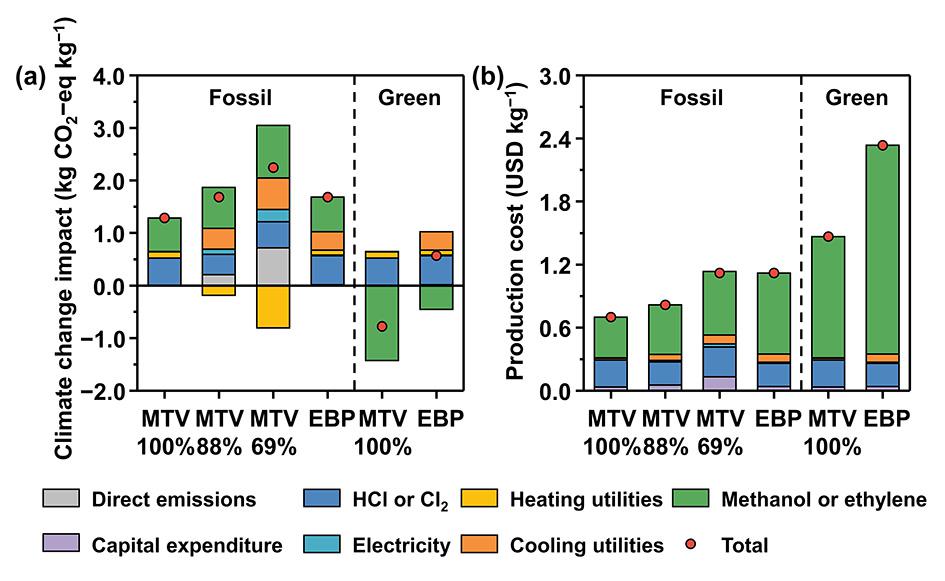

图6 环境评估和经济评估

要点5:

1. 如果将该反应与甲醇氢氯化制氯乙烯反应相结合,即可实现从甲醇制氯乙烯(MTV)的全新反应工艺。该工作计算了MTV工艺的碳足迹和生产成本:比较了理想情况(100%转化率、100%选择性)下的MTV过程与传统的EBP(以乙烯为基础的VCM合成)过程的碳足迹和生产成本。如图6所示,当所用原料为化石能源原料时, MTV工艺的碳足迹可减少24%;而当所用原料为绿色原料时,MTV工艺的碳足迹可显著减少237%。此外,在经济评估中,不论原料基于化石能源还是绿色原料,相比EBP路线,MTV路线生产成本均降低38%(图6)。在灵敏度分析中,当所用原料为化石能源原料时,在当前转化率下,当MTV过程的选择性达到69%时,生产成本即可与EBP工艺相媲美;当MTV过程的选择性达到88%时,对气候变化的影响即可与EBP工艺相当。

3. 综上,与最先进的EBP路线相比,MTV工艺在环境可持续性和经济可行性方面均具有不错的潜力。该工艺使用的原料为价格低廉的、可再生的C1平台分子,这有助于减小现阶段氯乙烯生产对石油基原料的过度依赖。

综上,该研究展示了一种从C1分子生产VCM的新路径,在团簇催化剂的作用下,氯甲基自由基被可控转化为氯乙烯,将这一高选择性氯甲烷氧化偶联制氯乙烯(MCTV)新工艺与目前发展成熟的甲醇制氯甲烷工艺相耦合,即可得到甲醇制氯乙烯(MTV)工艺。与最先进的EBP路线相比,无论是在经济评估还是环境评估中,MTV新工艺都是一个更好的选择。研究人员相信,这一全新的基于C1分子的VCM生产路线的提出,将促使传统VCM生产向可持续性的未来迈出关键性的一步!

相关成果以“C1 Based Route for Vinyl Chloride Synthesis with Environmental and Economic Benefits.”为题发表在JACS上(封面文章),原文链接:https://doi.org/10.1021/jacs.4c17531。浙江大学化学系博士生王玥、浙江工业大学邹世辉教授、苏黎世联邦理工学院Abhinandan Nabera、化学系博士后陈旭涛为第一作者,范杰教授、邹世辉教授、Javier Pérez-Ramírez为通讯作者。本研究得到了国家自然科学基金的资助。

文字:范杰教授课题组

编辑:黄珍珍、邹尔纯

审核:林旭锋