喜报 | 我系5篇学位论文获评2023年浙江省优秀博士、硕士学位论文(含提名)

近日,浙江省研究生教育学会公布了2023年浙江省优秀博士和优秀硕士学位论文评选结果。我系在评选中再创佳绩,共5篇学位论文入选。陆展老师指导的博士学位论文《钴氢催化末端炔烃的马氏选择性氢元素化反应研究》(学生:陈杰坪)和朱海明老师指导的博士学位论文《非富勒烯有机太阳能电池中超快激发态动力学和器件性能的协同研究》(学生:陈增)获评浙江省优秀博士学位论文;苏彬老师指导的博士学位论文《共价有机框架的界面制备及其电化学传感应用》(学生:杨蓉婕)和胡吉明老师指导的博士学位论文《多孔有机骨架材料的设计制备及其在防腐防污涂层中的应用研究》(学生:赵越)获评浙江省优秀博士学位论文提名论文;冯建东老师指导的硕士学位论文《单细菌电化学发光成像》(学生:周原)获评浙江省优秀硕士学位论文。

作者:陈杰坪

导师:陆展 教授

题目:钴氢催化末端炔烃的马氏选择性氢元素化反应研究

毕业去向:芝加哥大学、威斯康星大学麦迪逊分校博士后

博士论文简介

金属氢催化炔烃的选择性氢元素化反应,具有反应原料简单易得、反应原子经济性高、步骤经济性高等优点,是制备功能化烯烃的一种强有力方法。然而,相比于广泛研究的反马氏选择性金属氢化,由于其不利的电子和立体效应,实现高马氏选择性的金属氢化反应仍是有机合成领域的挑战之一。本论文聚焦于发展高效的地球丰产金属氢催化剂,用于实现末端炔烃高马选择性的氢元素化反应,制备多样性的高附加值1,1-二取代烯烃。在这一过程中,我们发展了一类NNN非对称三齿阴离子配体,实现了基于氢金属化中间体的炔烃高马氏选择性硼氢化、氢化、氢烯丙基化等反应。

作者说

做科研的目的不在于在顶级期刊上发表多少文章,而在于如何理解课题的意义、挑战性,科研项目的科学问题、研究策略。成功解决科研上的难题,才是读研的最大乐趣。正如我的导师陆展老师所说,做科研很简单,要知道如何去理解你自己当前所做的科学研究。理解你现在所正在做的课题的研究现状,知道哪位科学家是在这个领域上做得最早的,做得最好的。理解你课题的研究意义,理解你所合成的产物有什么应用前景,理解你的有机合成跟前人的合成方法相比有什么优缺点,理解你在合成过程中使用的策略有什么新颖性;理解你课题上最大的挑战性是什么,懂得抓住课题的主要矛盾;理解你为什么要做这个课题,做这个课题有什么意义,而且做科研要谨小慎微,要有如履薄冰,如临深渊,战战兢兢的科研态度,脚踏实地的往前进,这才是做科研。

对于我来说,在浙大五年研究生期间,也是我正确认识自己的五年,塑造我人生观、价值观,养好良好生活、科研习惯的五年。也因为在五年期间,特别是前三年,努力的探身科研中,才有后来的收获与喜悦,能够有出国继续深造的机会,能够有更多机会接触新鲜事物,接触到更多nice的小伙伴,能够在面对人生困难、挑战时,有更多的个人自信。勇气去勇敢面对。在这过程中,我感受到太多的不易,我想说的是唯有坚持与奋斗,不断突破自己,方能看到更远的新天地。在遭遇中奋起,在绝境中重生,提升自我,努力前行。我始终相信坚持就是胜利,那些无法把你打倒的,终将使你更加强大。更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜!

这一路走来,感谢浙大提供的优秀教育平台,让我机会站在巨人的肩膀上有新的视野看待、思考当下问题。感谢我系老师、同学的帮助支持,感谢陆展老师在科研学习生活中的关心和支持。

寄语ZJUers:专心投入做一件有意义的事,努力做它做好,做到顶尖,会带给自己更多的人生新体验,新收获!努力提高自身的综合实力,在面对困难挑战时会有更坚强的后盾以及底气。祝愿浙里的小伙伴们都能天天生活开心,科研顺利!

学术成果

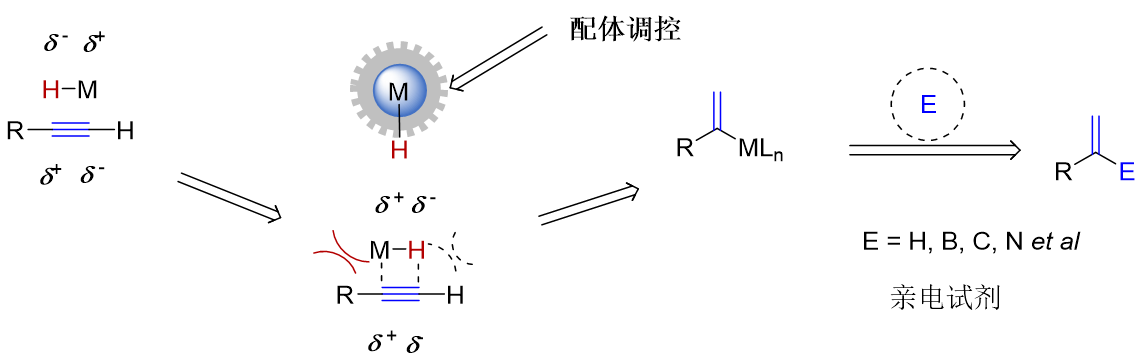

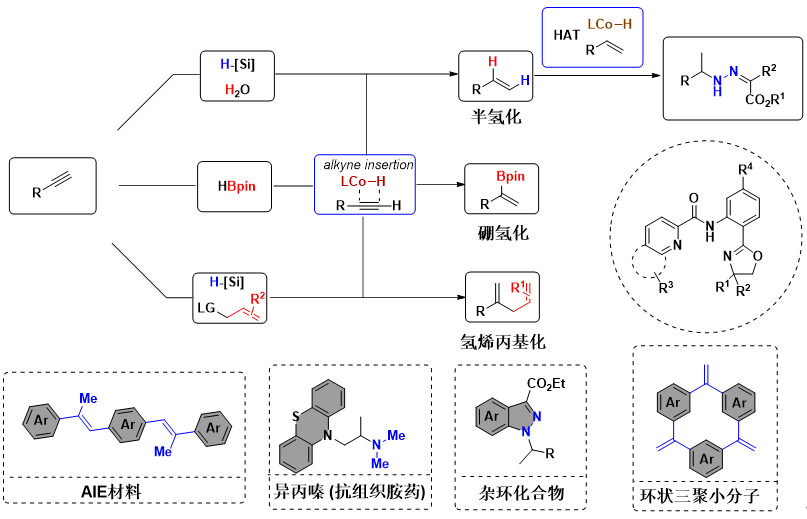

图1 配体调控金属氢催化炔烃的马氏选择性氢元素化反应

图2本论文研究工作-金属钴氢催化末端炔烃的高选择性氢元素化反应

在末端炔烃的碳碳三键上,由于R基团的推电子作用,往往使C-α带部分正电荷,使C-β带部分负电荷,从电子效应而言,其更容易发生反马氏选择性的加成反应。并且R基团相比于末端炔氢,往往具有更大的立体位阻,因此从立体位阻而言,具有更大原子半径的金属更倾向于加成到C-β上,进行形成反马氏选择性加成的产物。由于其不利的电子效应、立体效应,导致炔烃选择性插入到金属氢键的过程中极具挑战性。在金属氢催化过程中,往往容易伴随着半氢化、异构化、双氢官能团化等副反应的发生,导致化学选择性难于调控。因此,金属氢催化炔烃的马氏选择性氢元素化反应仍然缺乏广泛且系统的探索。

在本论文主要研究内容在于发展高效地球丰产金属氢催化剂,实现末端炔烃高马选择性的氢元素化反应,制备多样性的高附加值官能团化的1,1-二取代烯烃。我们发展了一类NNN非对称三齿阴离子配体,用于调控金属钴氢在催化过程中的电子效应、立体效应,从而实现高马氏选择性的氢金属化反应 (图1)。我们推测反应过程中产生了占主导的α-烯基金属中间体,利用不同亲电试剂(H2O, 硼烷, 烯丙基卤化物等),实现了一系列功能化烯烃分子的一锅法合成 (图2)。

导师说

陈杰坪同学在博士期间一直致力于发展新型地球丰产铁、钴催化剂。通过设计合适的配体骨架,发展了一系列基于丰产金属氢催化剂催化炔烃的高选择性氢官能团化反应。在该研究课题中,陈杰坪同学解决了末端炔烃金属氢化过程中挑战性的区域选择性问题,并发展了一系列金属氢催化末端炔烃的马氏选择性氢官能团化反应。陈杰坪同学开展的工作具有开创性,系统性。希望在未来科研中,陈杰坪同学能够发展更多具有应用前景的高选择性氢元素化反应,在金属氢催化氢官能团化领域做出更多开创性的工作!

作者:陈增

导师:朱海明 教授

题目:非富勒烯有机太阳能电池中超快激发态动力学和器件性能的协同研究

毕业去向:厦门市纪委监委

博士论文简介

基于有机半导体的太阳能电池,以其分子设计的灵活性、可调光吸收、轻薄柔性、易于溶液制备和适于大面积印刷生产等特质,正成为国际科研和商业领域的焦点。这类电池特别在非富勒烯受体方面展现出较传统富勒烯受体更广的吸收范围、强大的吸光能力、可调的能级和优越的堆叠及结晶性,及其长的激子扩散距离。尽管近十年间,非富勒烯材料和电池器件效率获显著提升,但对其激发态光物理过程及其与器件性能间的协同关系研究仍相对匮乏。这些电池的光电转换效率,大量依赖于激发态动力学过程,这不仅映射了材料的潜力与局限,也是优化器件性能的关键。因此,深入了解非富勒烯太阳能电池的激发态动力学和器件性能的协作机制,揭示其光物理原理,并制定有效的调控策略,对推动未来有机太阳能电池技术的发展具有重大意义。

作者说

回想起我博士期间在浙江大学的经历,一切仿佛历历在目。首先要感谢我导师朱海明研究员及合作老师光电学院杨旸教授在超快光学、光伏器件和器件物理等方面对我的倾囊相授,让我顺利开启我的科研之路。

我的博士生涯始于给师兄师姐做助手的“笨拙”学习阶段,随着时间的积累,我渐渐能够独立进行实验,从操作到数据的测试和整理,我逐步成为了一个能够独立工作的研究者。更让我自豪的是,我能够独立识别实验中的问题,设计出验证实验,并为实验结果提供合理的机理解释。

在博士的五年时间里,我历经了无数次的迷茫与挣扎。有时,实验进入了死胡同,我找不到任何解决问题的方法,感到彻底困惑;有时,我为了抓住一闪而过的灵感,整夜整夜地在实验室奋斗,不知疲倦。但最终,在我的不懈努力和导师的悉心指导下,我收获了丰硕的成果。这些成就不仅仅体现在学术文章的发表和科研技能的提升上,更重要的是,我在生活和学习中培养了一种认真钻研的态度,一种永不放弃的精神,以及一种实事求是的探索方法。这些品质在我博士期间的研究工作中起到了至关重要的作用,我相信,它们也将继续引领我未来的生活和职业道路。

五年的时间,对于一个人来说或许不算长,但在这五年中,我从一个懵懂的学生成长为了一个成熟的研究者。在科研道路上,每一次的挑战和困难都成为了我成长的催化剂,每一次的成功和收获都成为了我前进的动力。我深刻地意识到,科研不仅仅是实验操作的技巧和数据分析的能力,更是一种对未知领域探索的勇气和对挑战不退缩的决心。博士生涯教会了我如何在困境中寻找出路,如何在失败中汲取教训,也教会了我在成功中保持谦逊。

现在,当我回望过去,我对自己在博士期间所取得的成就感到自豪。我知道,这一路走来的不易,每一步的进步都离不开我的坚持和努力,更离不开导师和同伴的支持和鼓励。我感谢这段经历,它不仅给了我宝贵的知识和技能,更给了我面对未来挑战的勇气和信心。博士生涯是我人生中一段重要的旅程,它不仅塑造了我作为一个科研工作者的身份,更塑造了我作为一个不断追求进步的人。

学术成果

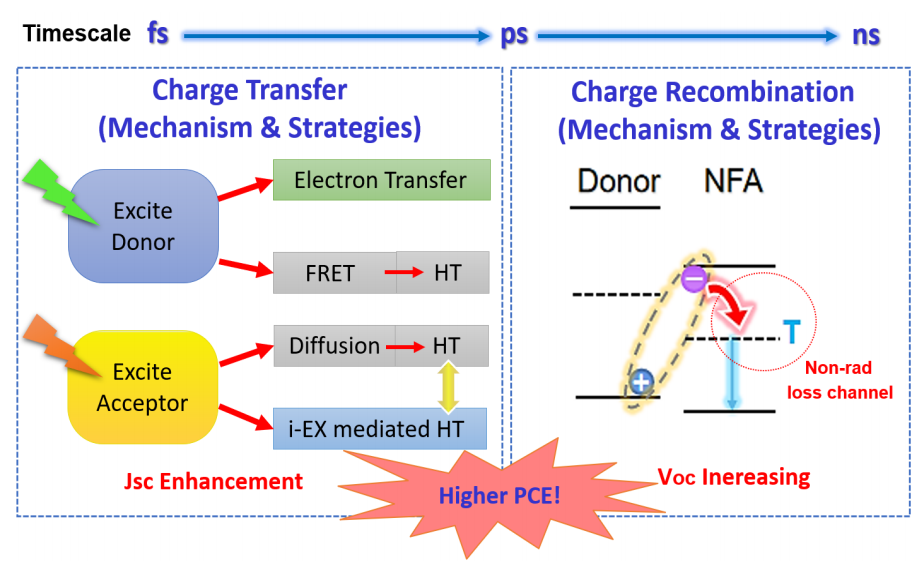

图1

01

揭示高效率非富勒烯有机太阳能电池体系中自由载流子复合形成非富勒烯三线态激子的过程,并论证这一过程是非富勒烯有机太阳能电池中重要的非辐射复合能量损失通道。提出给体氟化抑制三线态生成,减少非辐射复合能量损失这一新策略,进一步提炼出三线态管理的研究思路,为下一代低能量损失的高效率非富勒烯有机太阳能电池设计提供了新的突破方向。(发表Joule 1篇)。

图2

02

揭示高效率非富勒烯有机太阳能电池体系在光激发给体后,存在给体到受体的超快(~80 fs)Förster 共振能量转移过程(FRET),并计算出能量转移效率,证实了效率超过 50%的能量转移过程。强调高效率非富勒烯有机太阳能电池中,能量转移-空穴转移这种协同的两步电荷转移对光电流产生和非辐射复合能量损失的影响,突显了 FERT 的重要意义,同时也强调了空穴转移的核心作用,为下一代高效率非富勒烯有机太阳能电池的设计提供了新的研究思路。(发表Energy. Environ. Sci. 1篇)。

图3

03

揭示高效率非富勒烯有机太阳能电池体系在光激发受体后,存在受体到给体的双相空穴转移行为,即超快(<100 fs)的给受体界面空穴转移过程和较(~100 ps)的激子扩散介导的空穴转移过程,强调非富勒烯基给受体共混膜中纳米晶畴相尺寸大小对空穴转移过程和光电流的影响,提出非富勒烯激子扩散对空穴转移和光电流的主导作用。(发表 J. Phys. Chem. Lett.1篇,综述J. Phys. Chem. Lett.1篇)。

图4

导师说

我们课题组致力于发展和运用各种超快激光光谱技术和显微技术,研究跟太阳能转换、光电转换、发光等相关的功能分子、高新材料、纳米器件里的物理化学的前沿问题,尤其是激发态电荷动力学过程,在国内外已经产生了一定的影响力。

陈增同学在攻读博士学位期间,结合课题组技术优势,利用独特的飞秒超快光谱手段开展化学-材料-光电交叉研究,系统、深入地研究了近年来被广泛关注的高效率非富勒烯有机太阳能电池光物理机制,结合分子调控和器件表征,开展激发态动力学过程和器件性能的协同研究,创新性地揭示非富勒烯有机太阳能电池体系中电荷转移、能量转移和损失等关键过程的光物理机制。该生硕博期间以第一作者(含共同)发表高影响力论文10篇,其研究成果为下一代高效率有机太阳能电池的研究提供了新的设计原理和优化策略。

作者:杨蓉婕

导师:苏彬 教授

题目:共价有机框架的界面制备及其电化学传感应用

毕业去向:中科院苏州生物医学工程技术研究所

博士论文简介

共价有机框架(Covalent Organic Frameworks,COF)是一种分子通过强共价作用力连接而成的晶体聚合物,具有比表面积大、孔隙率高和结构可调等优点。将COF作为传感材料修饰到电化学传感器上,可利用其孔道特性,实现电活性小分子的精准选择性分析。然而,如何制备均匀致密的COF膜依然面临挑战。此外,目前的生化传感研究主要将COF作为载体负载其它的特异性识别单元,如酶、催化剂和适配体,提高电分析的选择性和灵敏度,而忽略了COF固有的孔道选择性。针对上述问题,本论文通过界面聚合法制备了多种均匀、连续的COF膜,并将其修饰在电极表面。围绕COF的尺寸选择性、亲疏水选择性和电荷选择性,实现了复杂样品中特定电活性小分子的直接电化学分析和活体电化学分析。

作者说

我的博士学位论文是在苏彬教授的悉心指导下完成的。首先,我要向我的导师苏彬教授表达深深的谢意。在五年的博士求学生涯中,我的导师始终如一地给予我悉心的指导和无私的帮助,从论文的选题到实验的设计,从数据的分析到论文的撰写,每一个环节都凝聚着导师的心血和智慧。

在研究生阶段的前两年时间里,我一直处于懵懂且迷茫的状态,不会构思课题,只知道沿着师姐的课题思路往下做;也不会设计实验,做不出有效数据,每天都垂头丧气,自我怀疑。那时候的我,以为自己的博士生涯只能碌碌无为,奢望能够顺利毕业。幸运的是,苏老师给了我接触共价有机框架材料的机会,让我找到了科研方向,并且教我用液/液界面电化学的方法去解决有机合成中的问题,让我重拾探索未知的勇气。在这里,我同时要感谢浙江大学化学工程与生物工程学院的孙琦老师。在我刚刚接触共价有机框架,完全是个门外汉的时候,孙老师提供了无私地帮助,给我答疑解惑,指导有机合成中出现的各种问题。

博士三年级时,我在周璘师兄的鼓励下,开始将共价有机框架应用于活体分析,以解决选择性差和稳定性差的问题。苏老师也给予了我很多支持。但是活体实验很难,需要学习注射药物、开颅手术和小鼠造模等一系列实验操作,这都是我之前没有接触过的。多亏了实验室的小伙伴们伸出援手,我的实验才能顺利开展,在最后几个月整理数据并完成大论文的撰写。

博士生涯是我非常宝贵的人生经历,它让我拥有了不断攻坚克难、披荆斩棘和探索未知的勇气,这也成为我今后科研之路的明灯。最后,我要再次感谢我的导师苏彬教授以及所有帮助过我的人。我也希望我的经历和经验能够给师弟师妹们带来一些启示,希望大家在低谷期不要气馁,保持对生活和对科研的热情。让我们一起努力,共同进步!

最后,祝大家都有一个美好的前程!

学术成果

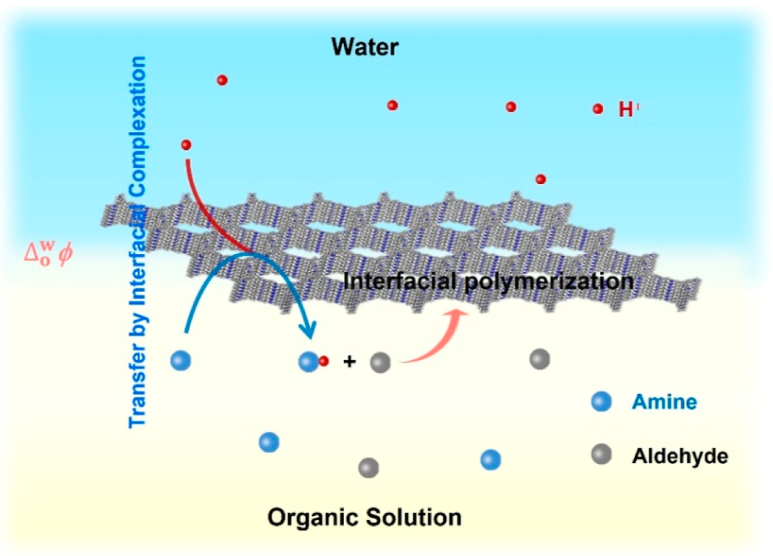

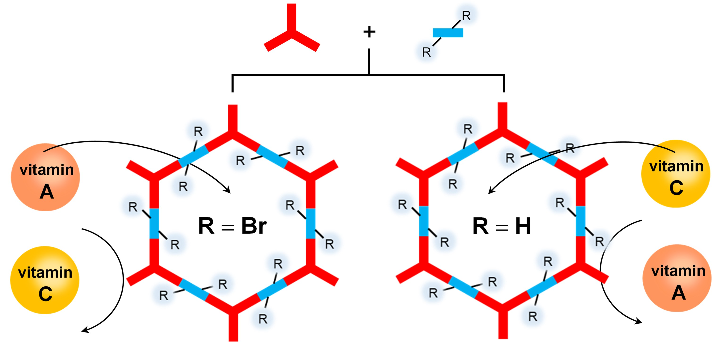

图1通过控制水相/有机相界面的电势差,控制催化剂质子的异相转移,实现了具有高机械强度和高结晶度的大面积COF膜的可控制备。

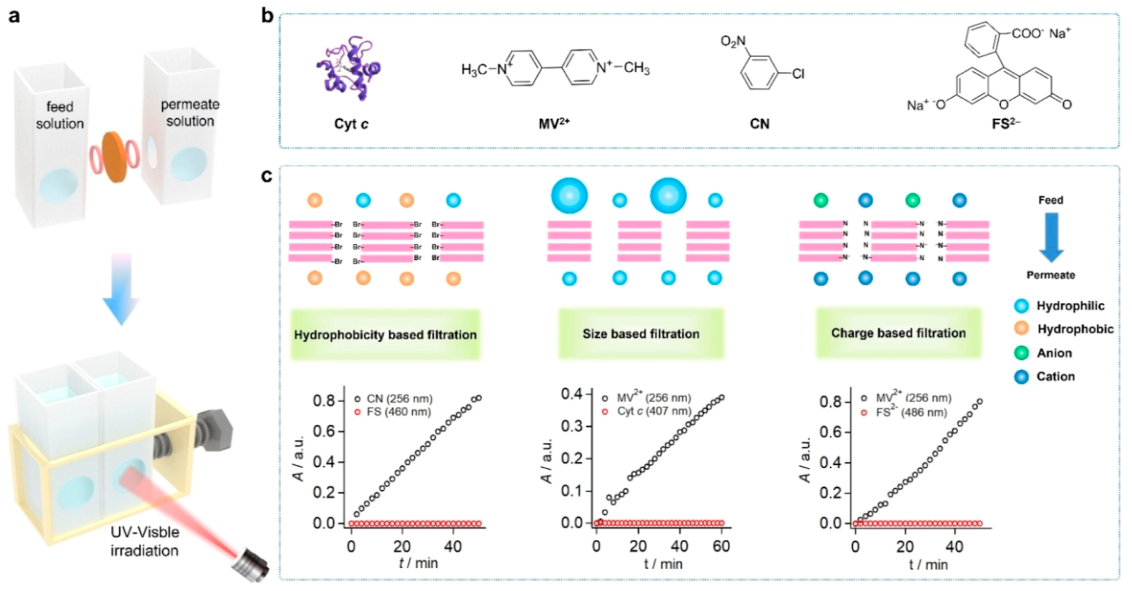

图2通过改变单体结构,利用液/液界面电化学聚合法分别制备了疏水的、小孔径的和带负电的COF薄膜,用于基于亲疏水选择性、孔径选择性和电荷选择性的小分子分离分析。

图3通过液/液界面聚合法制备疏水性TAPB-BrPDA-COF膜和亲水性TAPB-PDA-COF膜,并将其转移到氧化铟锡玻璃电极表面,实现了对疏水性维生素A和亲水性维生素C的选择性电化学检测。

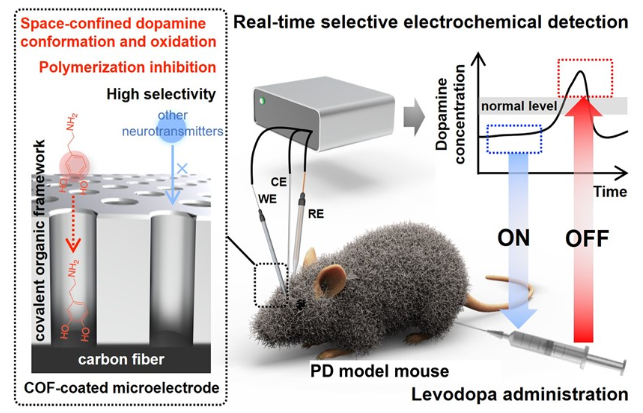

图4在直径为7mm的碳纤维电极上原位生长COF膜。COF的超小孔道产生的纳米限域效应能够有效减少因多巴胺聚合导致的电极污染。同时,由于分子间作用力的差异,除多巴胺之外的其他神经递质会吸附在孔道内壁,不能产生电化学信号。因此,该COF修饰电极能够稳定地、特异性地检测多巴胺。将该电极植入鼠脑,可检测在左旋多巴制剂注射过程中,鼠脑内多巴胺浓度的实时变化,实现了帕金森综合症的诊疗。

导师说

电化学分析是一种实时、快速、灵敏的检测技术,但选择性较差。共价有机框架材料优异的孔道结构,是解决上述问题的强有力工具。杨蓉婕同学的论文首先针对COF膜制备困难的问题,发展了液/液界面电化学合成法,实现了多种连续、均匀COF膜的可控、大面积制备。将薄膜转移至电极表面,利用COF优异的孔道选择性,可对复杂生物样品中的多种小分子进行选择性检测。进一步地,将COF修饰电极与微透析技术结合,实现了帕金森综合症相关神经递质的测量,为活体原位分析提供了新的工具与手段。该论文选题重要,结构严谨,成果丰富,数据翔实,是一篇优秀的博士学位论文。

作者:赵越

导师:胡吉明 教授

题目:多孔有机骨架材料的设计制备及其在防腐防污涂层中的应用研究

毕业去向:中国船舶集团公司第七二五研究所青岛分部

博士论文简介

海洋环境复杂多变,使得海工装备用金属易产生腐蚀和生物污损等多种问题。现有的腐蚀和防生物污损技术存在诸多问题。例如,涂装防护中的预处理层难以实现微米级别厚度和粗糙度;涂层内的纳米存储器难以兼具“主动防护”和“被动防护”功能。在生物污损防治方面,同时兼具“物理防污”和“化学防污”的防生物污损技术较少。针对上述问题,本论文利用多孔有机骨架材料可设计性强、易于调控的优势,结合海洋环境与海工装备用金属材料本身的特性,以多孔有机骨架材料为主线,着力解决现有防腐蚀和防生物污损两大应用领域中的问题,设计研发了系列新型防腐、防污涂装体系,以第一作者发表SCI论文8篇,其中2篇为影响因子10以上期刊论文,2篇为本领域顶刊Corrosion Science论文,产生了国际影响力。

作者说

回首从保研后的本科毕业设计到毕业答辩的五年半的时间,百感交集,有太多的人和事,需要感谢,值得纪念。能拿到浙江大学优秀博士论文的荣誉我感到分外惊喜,借此机会,向所有关心、爱护、帮助我的人们表达最诚挚的感谢。我从以下三个方面谈谈自己读博以来的心得体会:

把握时间,合理规划

读博的时间有限,科研工作需争分夺秒。在读博前几年一定要抓紧时间梳理思路,广读文献,并及早开展课题实验,切不可有时间还早,或只读文献不做实验等思想。早开展课题更有希望早出成果,而早出成果一方面可以在读博心态上起到积极的引导,心态上进入良性循环;另一方面可以有时间对所研究的课题进行更深入的探究,挑战更难的项目和课题。

反复思考,与人沟通

阅读文献时既要广又要精,对于自己的课题具有较强启发性的文献应梳理总结,反复阅读,阅读文献时产生的灵感随时记录,反复思考推敲。对于课题与项目中自己无经验或完全不了解的部分,要多与导师、合作企业工程师以及同学沟通交流,请教经验和建议。多参加学术会议,听取学术报告,了解领域前沿,学习借鉴他人的研究思路。

统筹安排,及时总结

根据不同实验的周期长短等特点合理统筹规划,合理安排时间,在同一时间段内高效进行多个体系的多个实验。这样既可以提高时间利用率,更快更好的完成科研课题和项目任务,也可以避免因只做一个实验失败后对科研心态的打击以及时间的无效利用。实验往往充满未知性和挑战性,具有很大的失败概率,而在同一时间段同时进行多项实验,及时总结,更快筛选出有成功希望的体系,更好的完成项目与课题。

学术成果

01

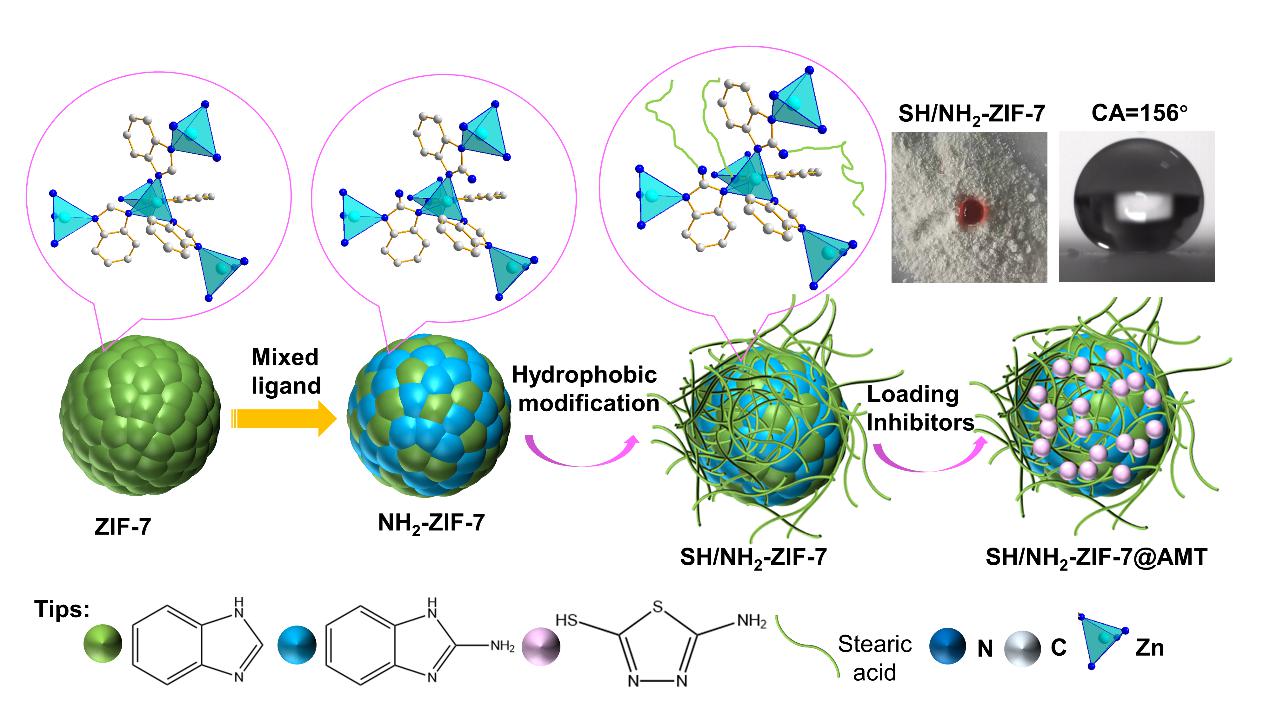

设计并调控制备出涂层体系中二维片层和三维多孔纳米存储器复合物,并首次明确提出“超疏水纳米存储器”策略。二维片层和疏水性组分起到“被动防护”功能,缓蚀剂的释放起到“主动防护”功能。分子动力学模拟的结果证实了疏水长链渗入树脂骨架中形成“互锁结构”,从理论上证实了纳米存储器的掺杂可以降低防护涂层的吸水率。该策略对于提升防护涂层的防护性能具有通用借鉴意义。相关成果发表于Corro. Sci.和Chem. Eng. J.等期刊。

图1超疏水纳米存储器的构筑流程图。(Chem. Eng. J., 2022, 433: 134039)

02

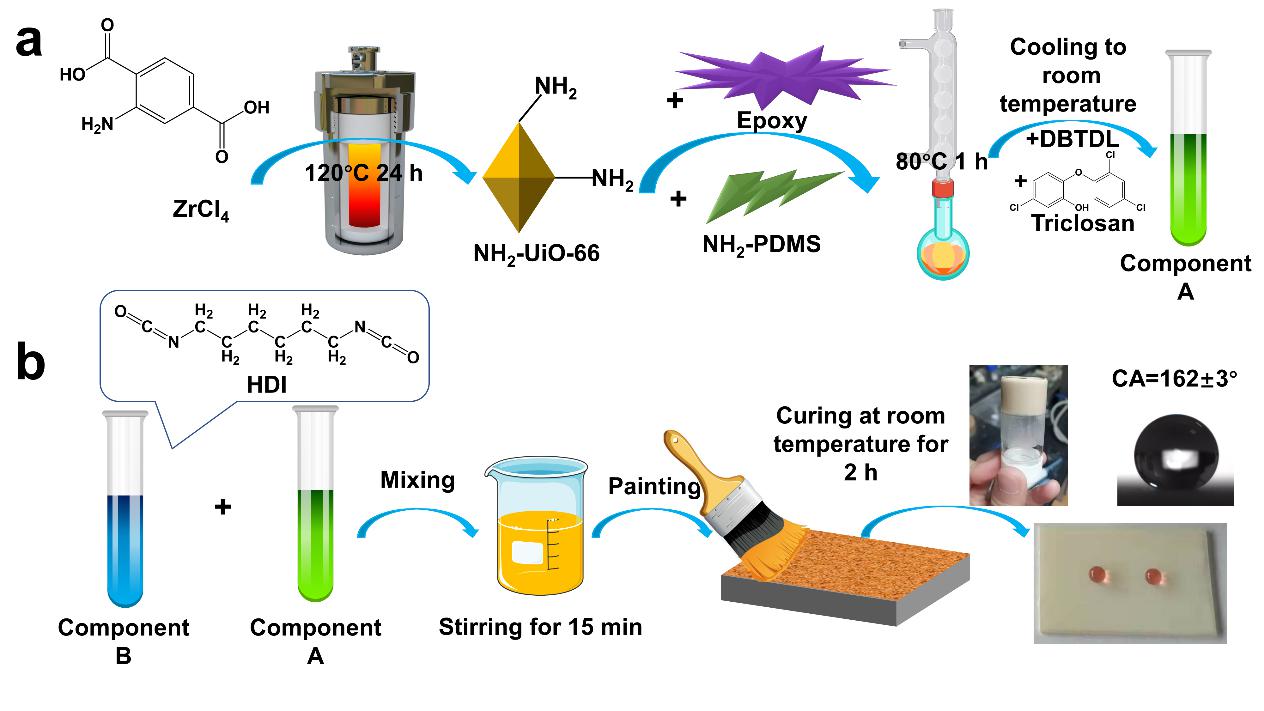

针对现有防生物污损技术难以同时兼具“物理防污”和“化学防污”的问题,将具有抗菌作用的金属有机框架材料(MOFs)和仿生超疏水/超润滑表面相结合,分别以“两步法”策略和“一步法”策略构筑抗菌防污超疏水/超滑表面。“两步法”以阴极电沉积辅助沉积技术结合聚合物接枝实现抗菌剂组份(MOFs材料的配体)和低表面能物质的“双固载”,实现了超疏水,且抑菌效果优异;“一步法”以分子级别氨基化的NH2-UiO-66(锆基MOFs材料)作为粗糙组份,以氨基硅油作为低表面能物质,环氧树脂作为树脂骨架增强成分,三氯生作为杀菌剂,以六亚甲基二异氰酸酯作为“万能胶”将上述组份链接接枝,同时实现了超疏水和杀菌剂的“固载”,对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抑菌率均超过99.98%。相关成果发表于ACS Appl. Bio Mater.和Chem. Eng. J.等期刊。

图2双组份超疏水涂料的制备与使用示意图。(Chem. Eng. J., 2022, 450: 136557)

导师说

金属材料的腐蚀与防护,在化学研究中并不属于热门,但该领域相关理论与技术的创新与突破对国民经济的发展至关重要,特别是对海洋材料与装备的长效应用具有非常重要的意义。论文针对海工装备的腐蚀和生物污损两大“顽疾”,针对涂装防护体系的预处理层和涂层内 “纳米存储器”存在的问题,分别提出聚合物改性的植酸新型预处理技术及兼具“主动防护”与“被动防护”的双功能纳米存储器,更难能可贵的是论文在国际上首次明确提出“超疏水纳米存储器”的概念;同时,针对传统防污涂层很难同时具备物理防污和化学防污的功能,提出了基于超疏水组分、超滑组分、防菌组分共固载的新型防污涂层。研究成果共发表一作论文8篇,除了腐蚀科学研究领域顶刊《Corrosion Science》论文外,还在IF>10高水平期刊发表论文2篇,在腐蚀与防护领域是非常难能可贵的。

供稿:获奖学生及导师

编辑:陈琦 张维娅 邹尔纯

审核:林旭锋

终审:丁立仲