胡宁研究员课题组ACSNano:微纳三维生物电子学——心脏电生理学的革命性平台

背景介绍:

心血管疾病是导致全球发病和死亡的首要原因。在过去二十年里,全球心血管疾病的患病率几乎翻了一番,每年造成约1790万人死亡。为了提高心血管疾病患者的生存率,研究心血管疾病的发病机制,加强心血管疾病的预防、早期诊断和治疗至关重要。研究表明,心律失常是早期诊断心血管疾病的重要标准,而心肌细胞电生理评估则是检测心律失常的有效方法。因此,长期、准确地检测心肌细胞电生理活动对于推进心脏病理学和药理学发展具有重要意义。目前,多种电生理检测工具和方法已被广泛开发用于记录心肌细胞电生理信号。然而,膜片钳技术作为研究跨膜电位的金标准方法,受到操作复杂和低通量的限制;光学成像(如使用荧光指示剂或可基因编码电压探针的电压成像和Ca2+光学成像)存在光毒性、测量时间有限、开/关动力学较慢等缺点;平面多电极/多晶体管记录的细胞外信号则存在质量低下、分辨率低等不足,且缺乏典型的离子通道信息,不利于心脏疾病的机制研究。细胞内动作电位能传递包括静息膜电位和离子通道等关键信息,对于使用电生理技术研究心血管疾病至关重要。近年来,微纳三维生物电子学技术在心脏电生理领域得到了广泛发展。基于三维微纳加工技术制备的细胞外无源纳米电极阵列和有源场效应晶体管结合先进的穿膜策略,可以实现细胞内动作电位的高质量记录,从而用于药物筛选和疾病建模,促进心脏病理学和药理学的进一步发展。

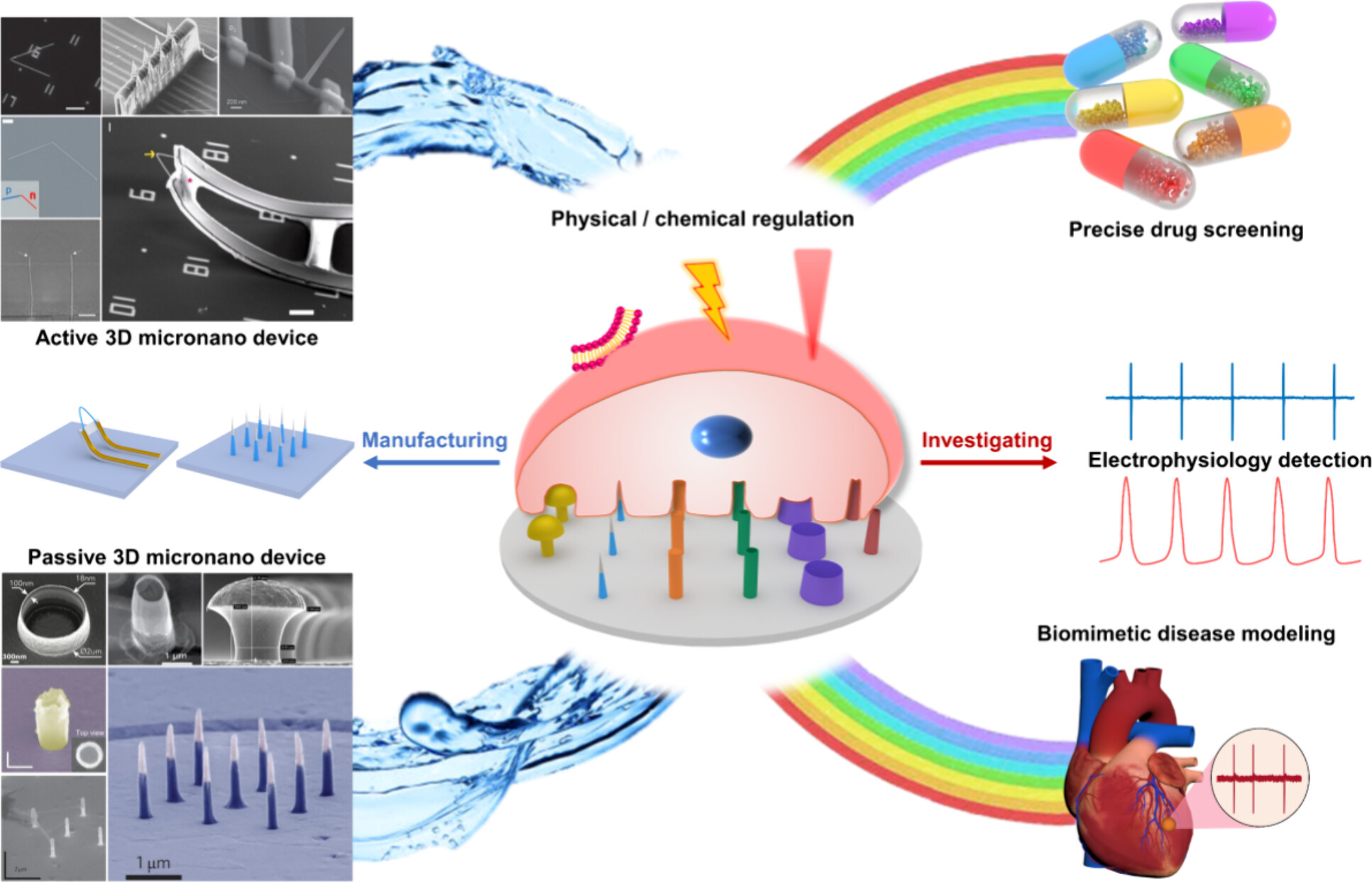

近日,浙江大学胡宁研究员课题组在ACSNano上发表了题为“微纳三维生物电子学:心脏电生理学的革命性平台”的综述文章,总结了微纳三维生物电子学技术在心脏电生理记录领域的最新研究进展。该综述文章详细讨论了三维纳米器件的制备和加工、几何结构、细胞内访问策略,总结了三维纳米电极在精确药物筛选和仿生疾病建模中的应用。此外,还深入讨论了三维纳米电极在制备和应用方面面临的挑战,并展望了未来的发展方向,旨在促进细胞内电生理平台的发展,以满足新兴临床应用的需求。

研究的主要内容介绍:

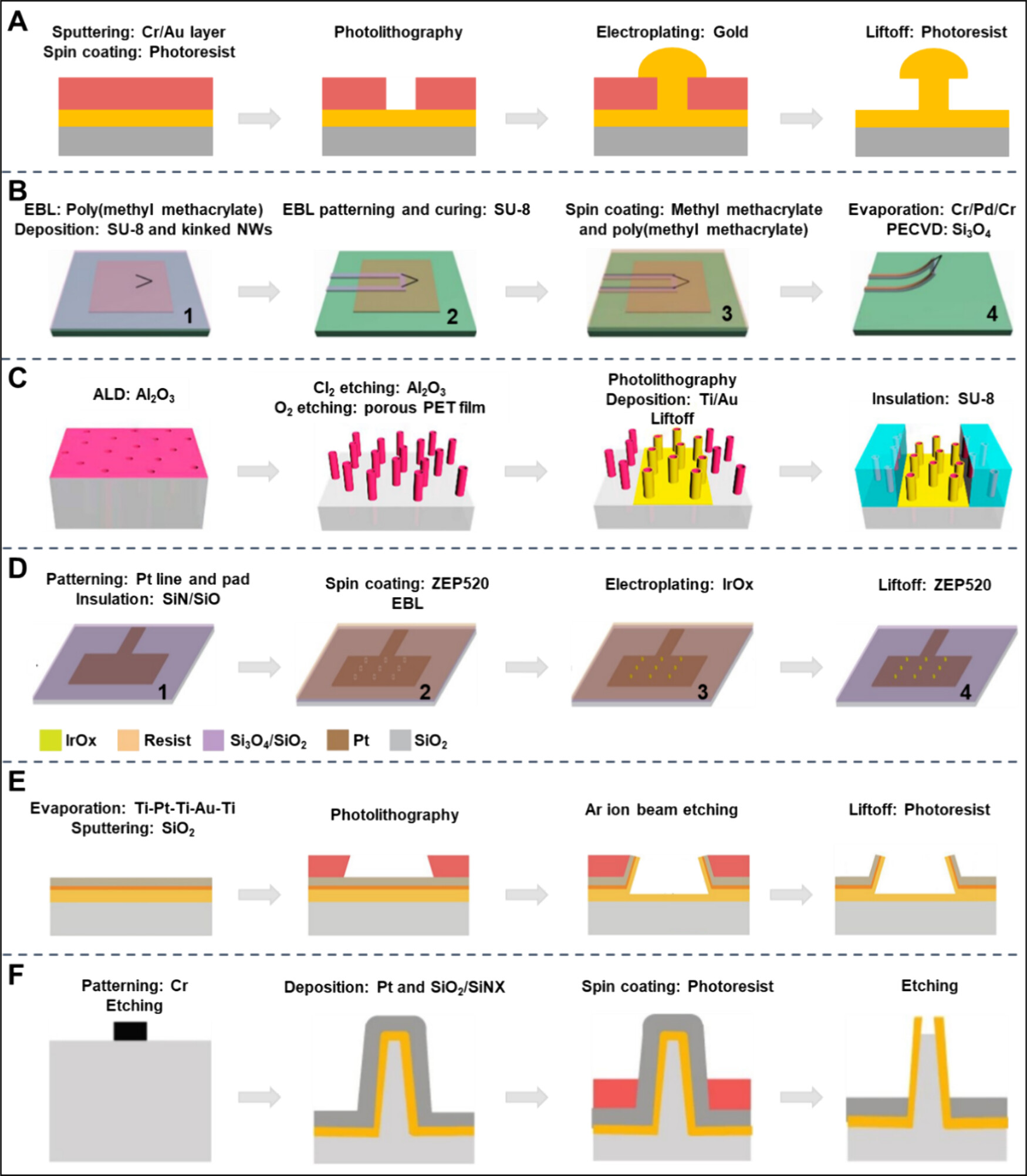

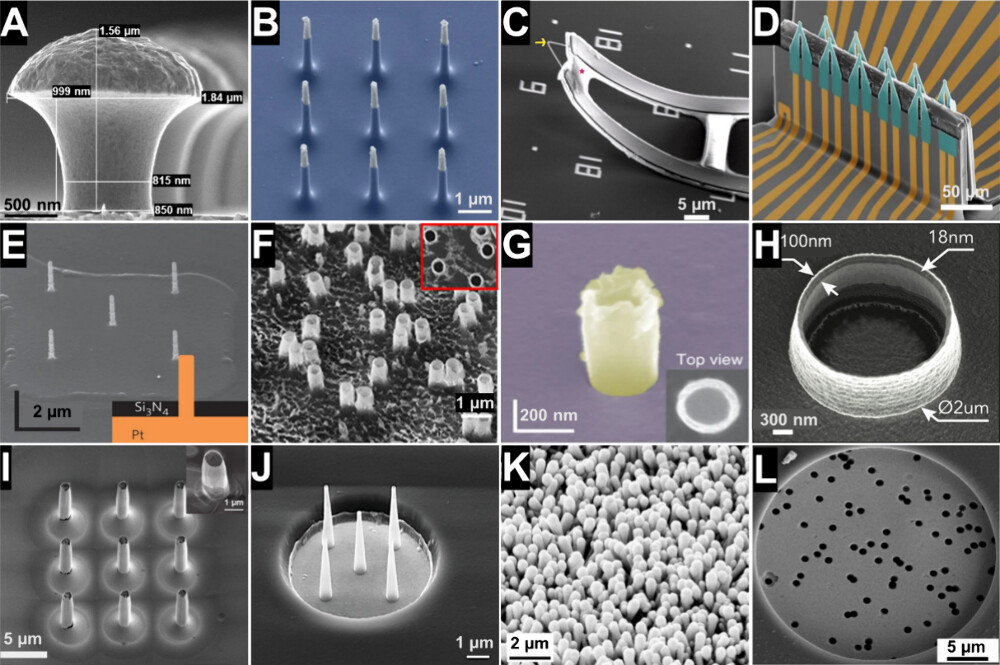

该文章首先讨论了“自下而上”和“自上而下”两种制备策略,以了解纳米电极的制造和加工,实现三维纳米器件的精确制造。由于单一的“自下而上”策略难以控制三维纵向结构和掺杂分布,而基于光刻技术的“自上而下”策略存在高成本、低可扩展性、缺乏通用性等局限性。因此,将这两种策略相结合,可精准制造出多种具有不同几何形状的柔性或坚固的三维纳米器件。其次,文章详细介绍了三维纳米电极的几何结构。目前,蘑菇状电极、纳米线电极、纳米柱电极、纳米管电极、纳米火山电极、纳米冠电极等已被广泛开发用于心肌细胞胞内动作电位记录。通过优化纳米电极的几何结构,可以有效改善细胞与电极之间的耦合,减少信号损失,提高细胞记录的质量。然后,文章讨论了不同细胞内访问策略对细胞-电极界面的影响。基于化学诱导的自发渗透策略或物理渗透策略(电穿孔、光穿孔等)均可以使三维纳米电极访问细胞内部,从而记录到心肌细胞的跨膜动作电位。接着,文章总结了目前三维纳米电极阵列和场效应晶体管在精准药物筛选和仿生疾病建模中的应用。最后,文章对三维纳米器件在制备和应用中面临的挑战进行了总结,并展望了三维纳米器件在未来的发展。提出可以进一步改进三维纳米器件的结构(材料、尺寸、密度等)以提高细胞内记录的性能,可以引入互补金属氧化物半导体技术以实现细胞网络的大规模电生理信号高保真记录。同时,三维纳米器件可以结合电生理学和机械生理学进行多参数联合检测,实现三维微纳生物电子学平台传感-调节一体化以及进一步应用心脏类器官模型等。

图2 多类三维微纳米电极制备

图3 具有不同几何形状的三维纳米器件的扫描电镜图

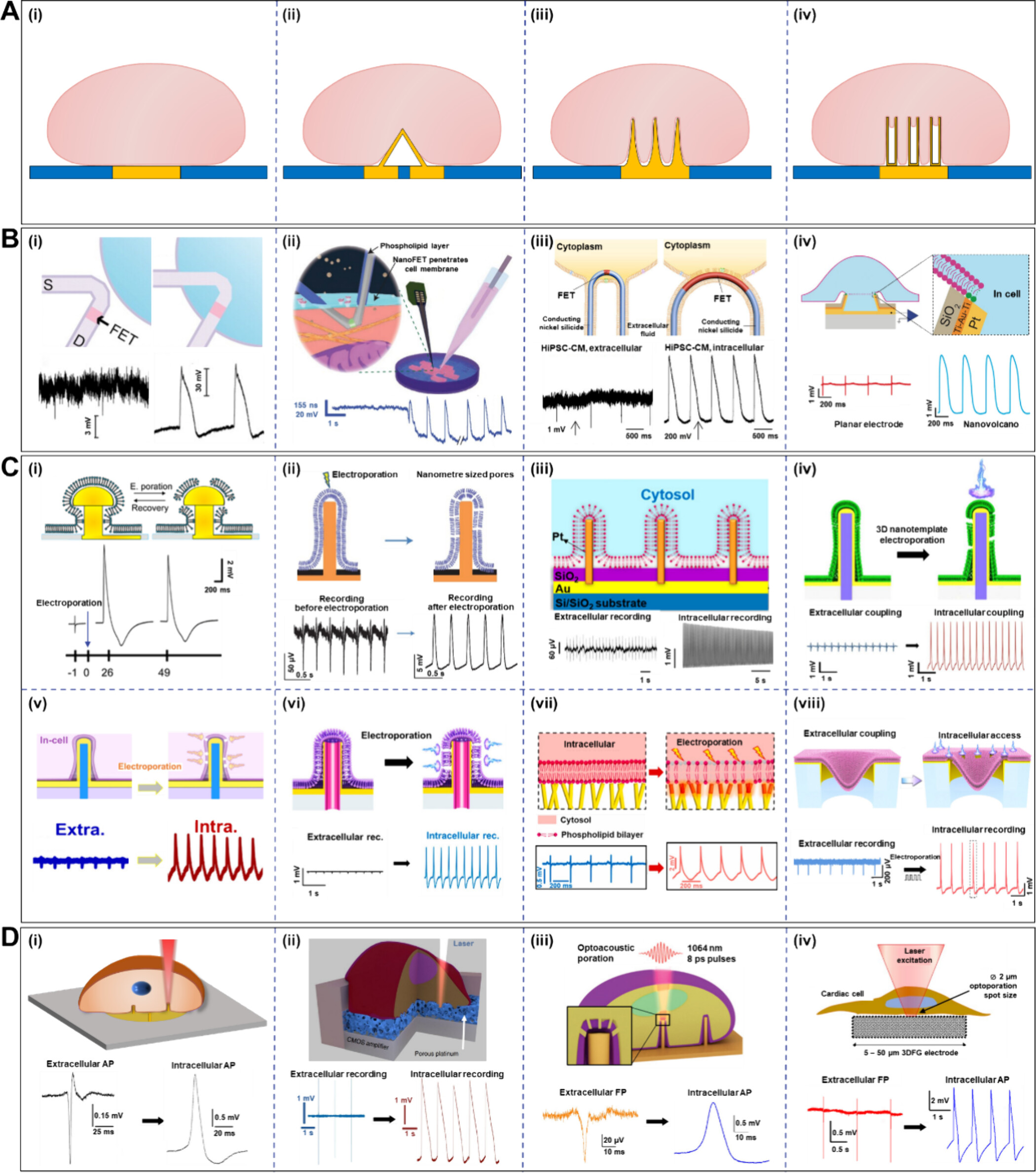

图4细胞-电极界面耦合、细胞穿孔透膜策略及胞内外电生理记录

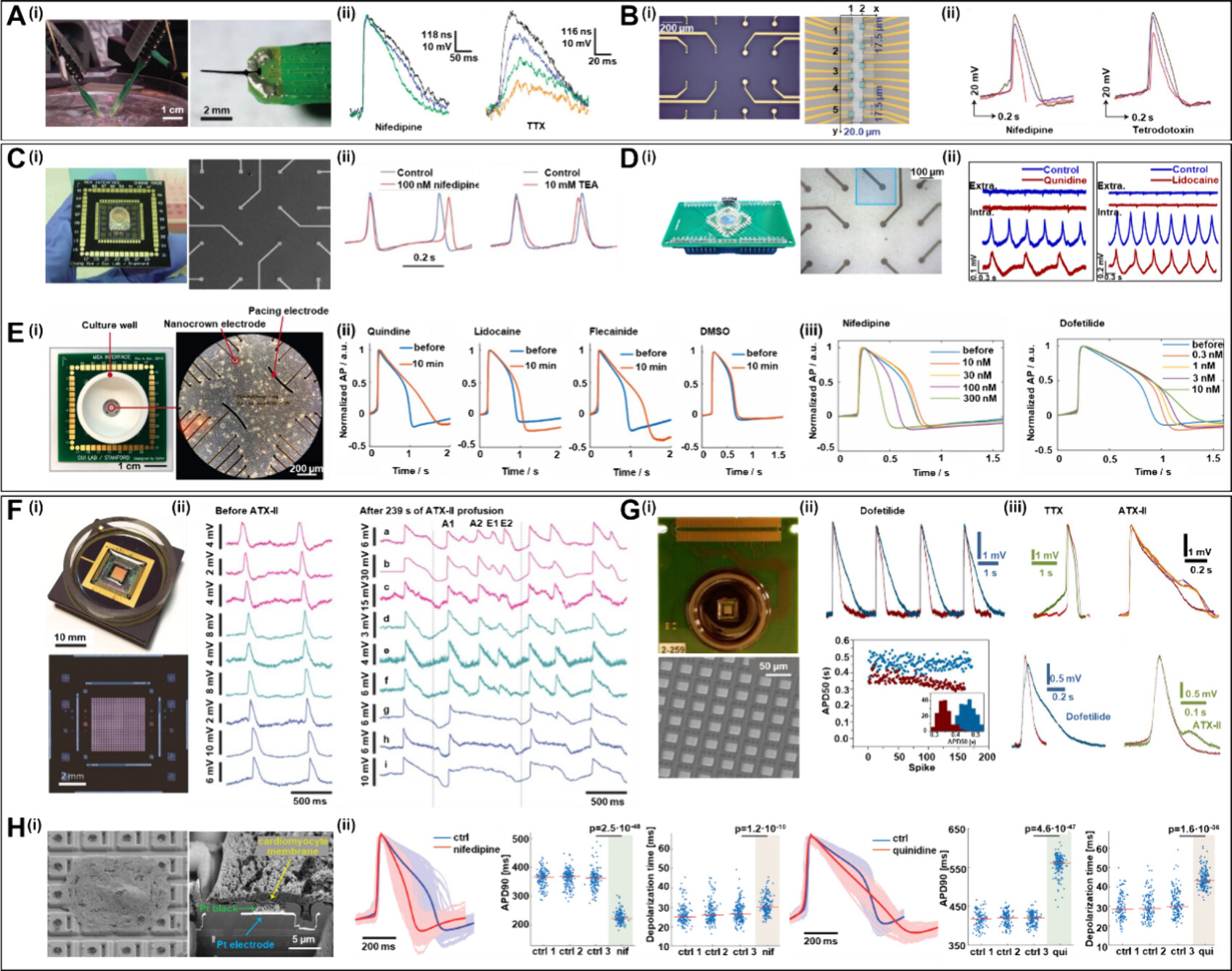

图5三维微纳米器件用于药物精准研究

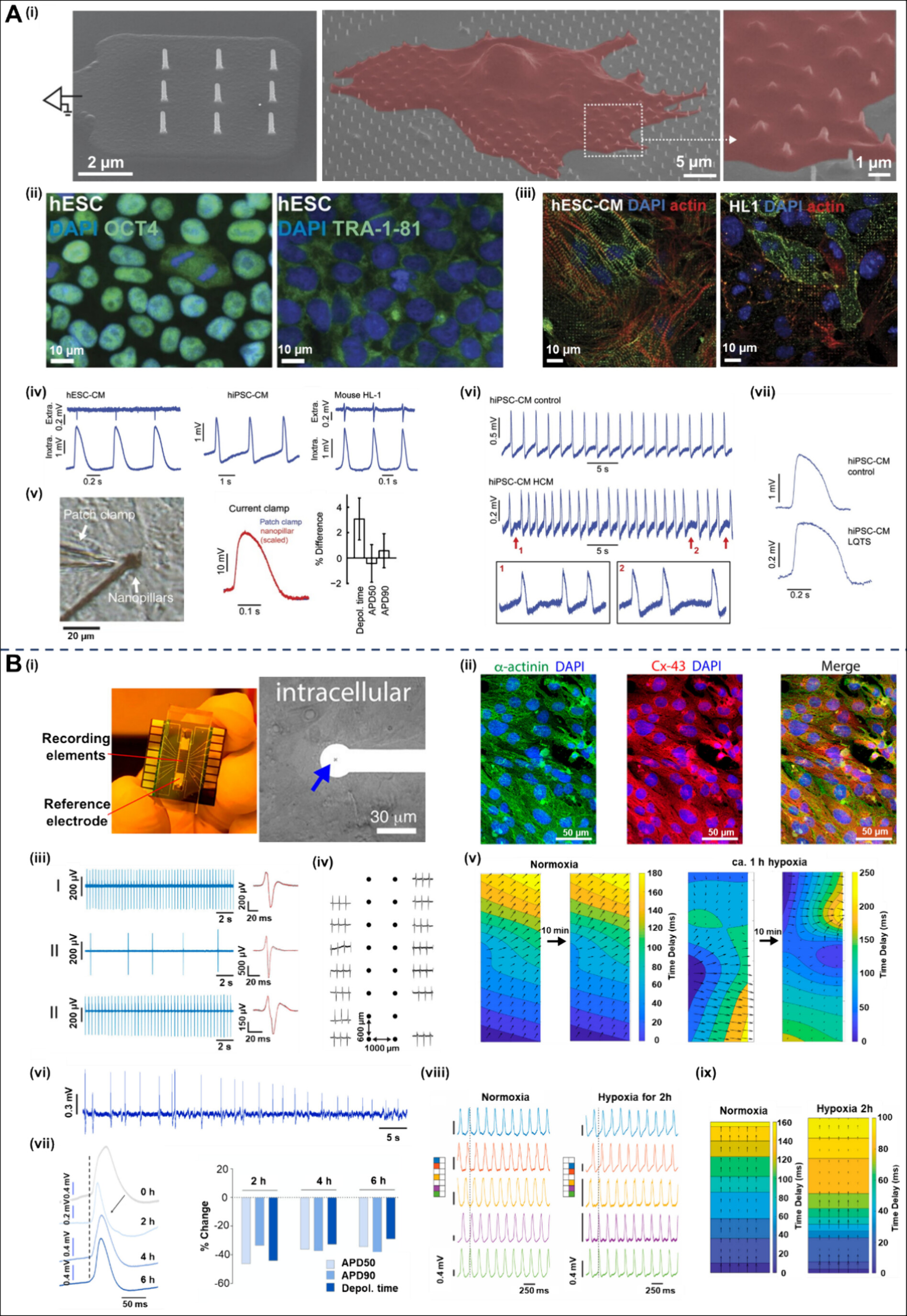

图6三维纳米器件用于疾病研究

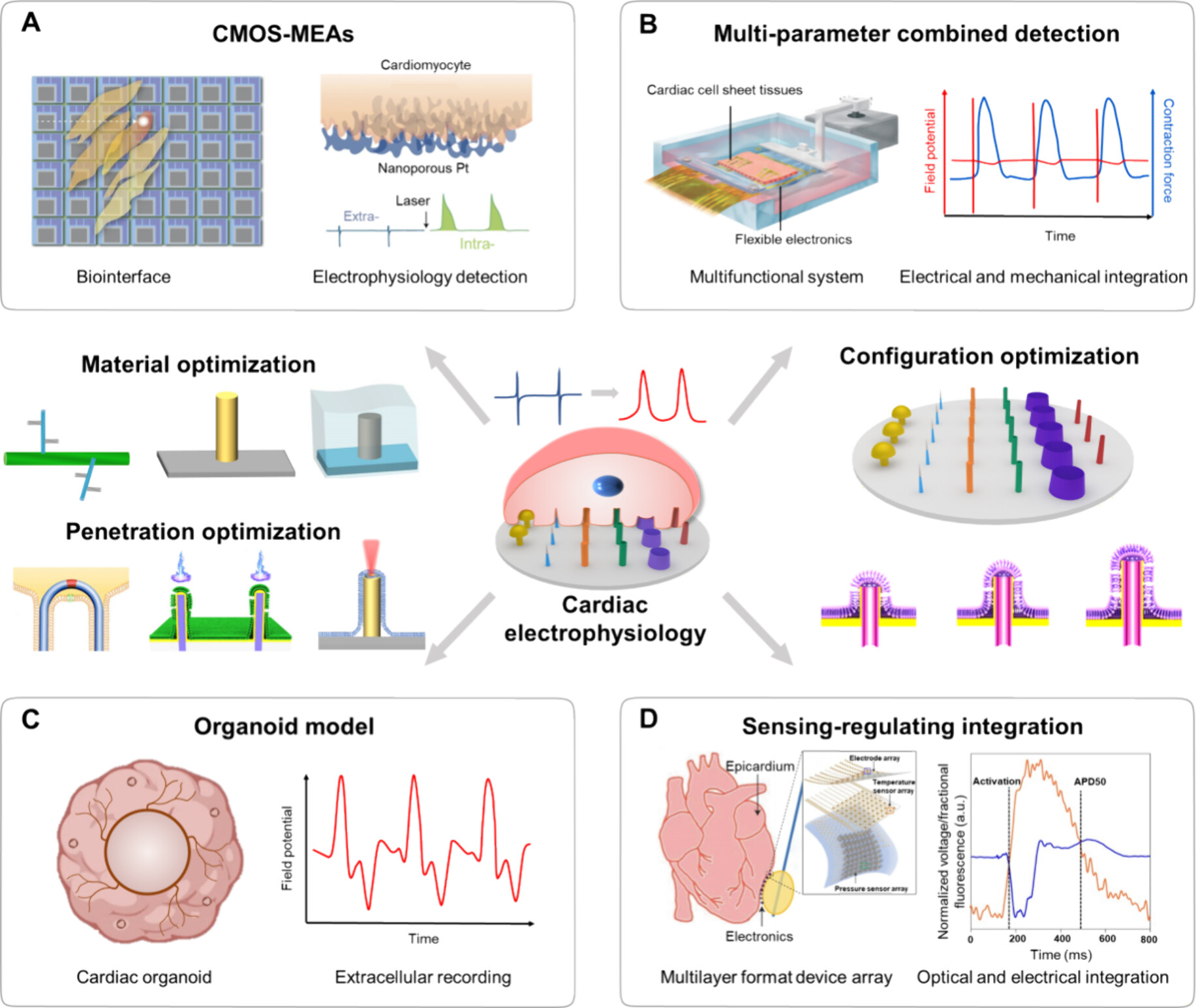

图7心脏电生理研究未来的发展方向

总结:

微纳三维生物电子学技术可以实现准确、长期、高通量的心肌细胞胞内动作电位记录,其中包含了丰富的离子通道信息,可用于心脏疾病机制探索和药物毒性评估。文章综述了多种三维纳米器件的结构和主要加工方法,综合分析了各种细胞内访问策略的优缺点,总结了不同结构和细胞内访问策略在电生理记录中所具有的独特优势。此外,还讨论了三维纳米器件在精确药物筛选和仿生疾病建模方面的应用。随着加工工艺、结构设计和细胞内访问策略的进一步发展与优化,以及先进材料、微流体、芯片技术和纳米机器人的引入和集成,未来的三维纳米器件将为探索心血管疾病机制和高通量药物筛选提供更多机会。

这一成果近期发表在纳米科技权威期刊ACSNano上,课题组研究助理郑吉琳为第一作者。

课题组研究得到了国家自然科学基金高强度国际研究合作、面上项目、浙江省自然科学基金重点项目、杭州市重点科研计划、浙江大学百人计划、浙江大学杭州国际科创中心百人计划等项目资助。

论文信息

题目:Micronano Synergetic Three-Dimensional Bioelectronics: A Revolutionary Breakthrough Platform for Cardiac Electrophysiology

链接:https://doi.org/10.1021/acsnano.4c00052

胡宁研究员,现为浙江大学化学系“百人计划”研究员,博士生导师、浙江大学杭州国际科创中心“百人计划”研究员、浙江大学医学院附属儿童医院研究员、国家儿童健康与疾病临床医学研究中心研究员,博士学士毕业于浙江大学生物医学工程专业,后前往哈佛大学、麻省理工学院、塔夫茨大学开展博士后研究工作。十余年来专注于生物医学传感与纳米科学技术交叉学科领域,自主研制并开发了多种生物医学传感检测技术、微纳生物医学传感器件以及多功能一体化传感系统;同时坚持以探索微纳生物医学传感研究与技术的创新、突破技术与仪器的瓶颈、打破国外技术与产品的垄断为目标,系统性地发展了生物医学传感核心的生物模型、试剂、器件、技术与系统。目前,共主持国家级、省部级、企事业横向项目等30多项,参与国家自然科学基金委、国家海洋局等科研仪器研制类项目10多项。相关成果以通讯作者在国际知名期刊Nano Letters (IF=10.8)、Biosensors and Bioelectronics (IF=12.6)、ACS Nano (IF=17.1)、Nature Reviews Gastroenterology and Hepatology (IF=65.1)、Nano-Micro Letters (IF=26.6)、Advanced Functional Materials (IF=19.0)、Research (IF=11.0)、Small (IF=13.3)等共发表SCI论文70多篇;授权发明专利20多项,转让4项;基于生物医学传感技术的研究成果撰写中英文著作5部;有关生物医学传感技术的研究与应用成果分别获得教育部技术发明二等奖与自然科学二等奖,并担任多个SCI期刊的副主编或编委,入选全球前2%顶尖科学家榜单。

胡宁课题组的研究方向是微纳生物医学传感、微纳米科学与技术、分子科学与技术、干细胞与类器官技术、仪器系统制造。课题组欢迎国内外理、工、医、农等学科博士后、硕博研究生、本科生、科研助理等加入团队,团队每年招收2名博士生和2名硕士生,访问学者、联合培养学生、科研助理人数不限,有意申请者请提供个人简历,发送至邮箱huning@zju.edu.cn。

个人主页

https://person.zju.edu.cn/zjuhuning

文 字:胡宁研究员课题组

编 辑:黄珍珍、张维娅

审 核:林旭锋

终 审:丁立仲