朱海明课题组在二维有机-无机界面激发态动力学方面取得系列重要进展

近来,我系朱海明课题组在二维有机-无机半导体界面激发态动力学研究方面取得系列重要进展,以“Above 100% Efficiency Photo-charge Generation in Monolayer Semiconductors by Singlet Fission Sensitization”和“Long-Range Hot Charge Transfer Exciton Dissociation in an Organic/ 2D Semiconductor Hybrid Excitonic Heterostructure”为题在Journal of the American Chemical Society上发表研究论文两篇(J. Am. Chem. Soc. 2023, 145 (20), 11227-11235;J. Am. Chem. Soc. 2023, 10.1021/jacs.3c09119)。第一个工作通过超快时间分辨磁光光谱证明了有机/无机半导体界面基于有机分子单线态裂分的增强电子转移过程,同时揭示了单线态激子解离、单线态裂分及三线态激子传输之间的复杂竞争机制。第二个工作通过超快时间分辨Stark效应光谱阐述了有机/无机半导体界面光生电子-空穴对的超快分离过程和动力学机制,并揭示了有机半导体电荷离域对分离过程的关键影响。这两篇论文的第一署名单位为浙江大学化学系,作者分别为浙江大学博士生叶蕾和王祖锟,通讯作者为浙江大学朱海明研究员。

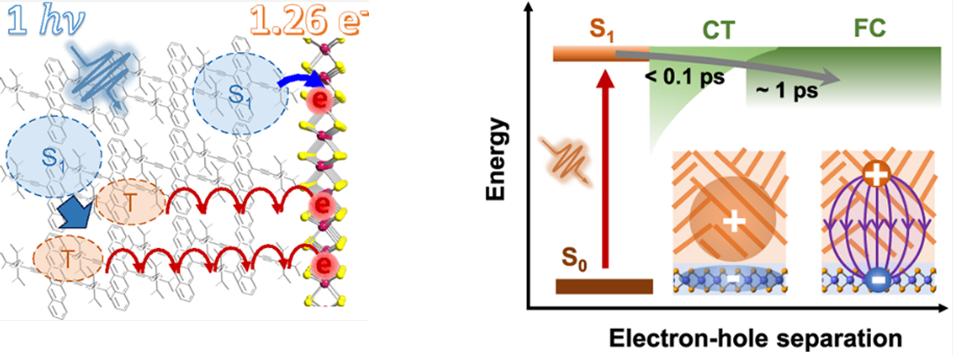

二维无机半导体具有优良的光电性质和原子级平整的表面,是构筑和探究半导体异质界面的理想平台。而有机半导体具有可调和宽光谱吸收等特性,构建有机-无机半导体,可以很好的弥补二维无机半导体载流子寿命短、吸收弱等缺点。如果能利用有机半导体中的单线态裂分过程,即吸收一个光子产生两个激发态,可以极大地增强光电转换效率,有望打破SQ极限。第一个工作结合单晶TIPS-pentacene和单层MoS2,利用超快的单线态裂分过程和足够的驱动力在这个体系实现单线态和三线态共同的电子转移过程并且通过优化有机层厚度实现总的光生载流子数目超过100%。

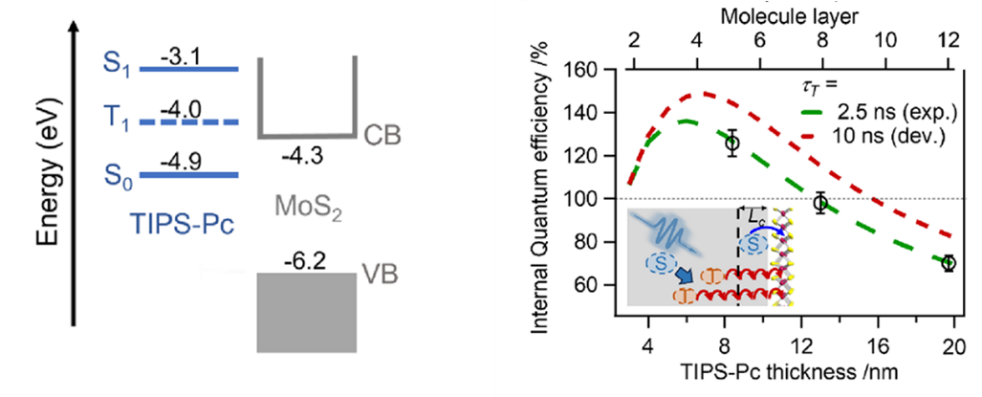

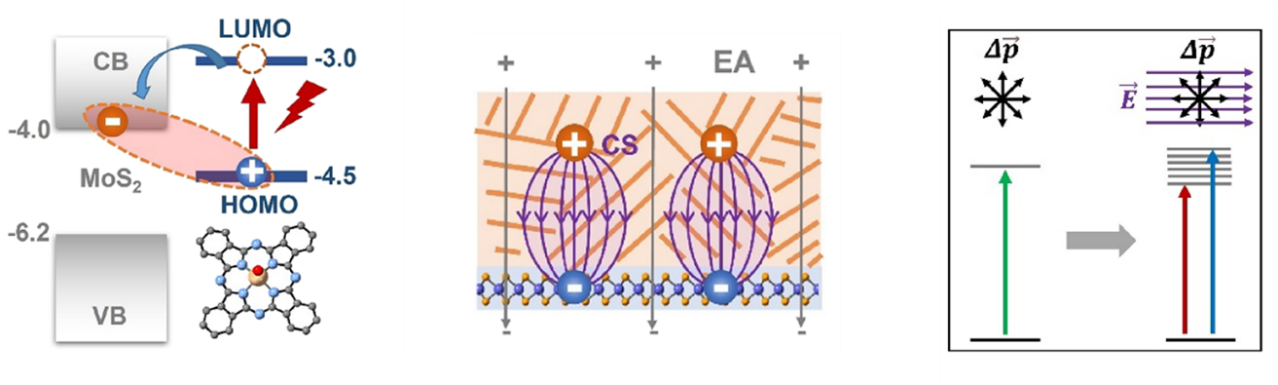

另外一方面,有机/无机二维界面的光生电荷转移并不意味光生电子-空穴对的分离。由于弱的静电屏蔽,界面电子-空穴对拥有很强的库伦相互作用(大于150meV)而无法分离形成电荷转移激子,这与光电器件需要的高效电荷分离相违背。我们的第二个工作结合有机分子VOPc和单层MoS2,跟踪界面电荷分离诱导产生的电场Stark效应特征光谱,观察到超快(<1 ps)无势垒的电子空穴长程分离过程并且发现有机层的结晶度即电荷离域程度对其分离的重要影响。

这两个工作利用先进的时间分辨光谱学技术,展示了有机/无机二维半导体界面激发态电荷转移及电荷分离新的现象和新的机制,为理解和推动有机/无机二维半导体光电器件提供了重要参考。

文 字:朱海明教授课题组

编 辑:黄珍珍、张维娅

审 核:林旭锋

终 审:丁立仲