王勇/汤谷平教授课题组在Chem. Mater.发表论文: 生物质基介孔碳超细纳米球的构建及其药物递送性能研究

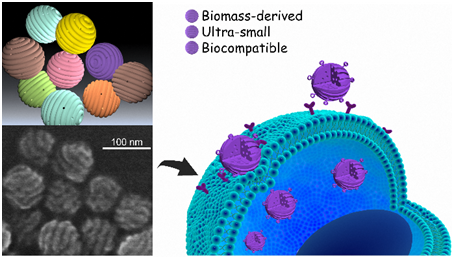

化学系汤谷平教授和王勇教授团队合作,利用可持续的生物质衍生物为碳源,构筑了超精细的环状介孔纳米材料,其具有丰富的表面官能团和优异的生物相容性,并可有效提高细胞的吞噬效率。相关研究成果以“从生物质衍生物出发构筑环状介孔纳米球用于提高生物-材料作用力”(Annular mesoporous carbonaceous nanospheres from biomass-derived building units with enhanced biological interactions)为题,发表在《Chemistry of Materials》上。(DOI: 10.1021/acs.chemmater.9b01449, IF=10.16)

随着纳米科学与生物医学的进步,介孔纳米材料被广泛应用于负载和传输药物。在实际应用当中,纳米材料的药物传输效率在很大程度上依赖于细胞对其的吞噬效率,也就是纳米材料与细胞主体的相互作用力强弱。为了增强二者的相互作用力,材料领域的科研人员各显神通――有的从材料大小出发,寻找最佳吞噬尺寸;有的从材料形貌出发,研制出具有类病毒、类花粉等特殊外形结构的纳米材料;有的根据细胞喜好,对材料进行表面修饰与改性。然而,从材料制备原料出发,以绿色的、生物相容的原料来制备可用于药物传输的纳米材料却鲜有报道。

生物质衍生物如葡萄糖、木糖等,具有生物相容、高效细胞吸收等天然优势,是理想的纳米材料制备原料,但是其水解、聚合速率难以调控,与模板的结合能力弱,因此所制备的材料往往交联严重,形貌不均一且孔隙率低。

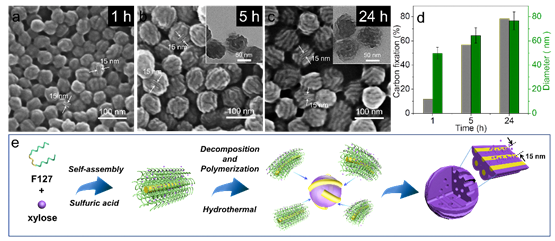

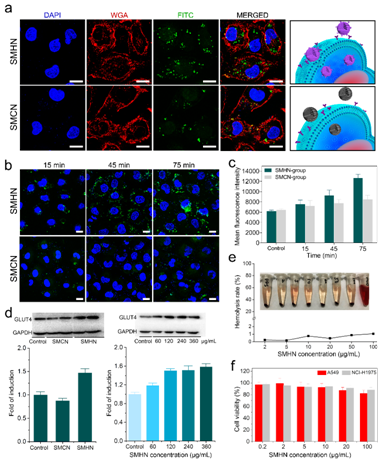

刘锦蓉硕士研究生、谢磊博士和白宏震博士后以木糖为碳源,通过软模板水热法制备得到了表面环状的超小尺寸纳米球,其尺寸在30~80 nm之间可调。研究显示,该水热纳米材料具有丰富的类糖基官能团,具有良好的生物相容性和有效的药物负载释放能力,白宏震博士用生物学方法对超细纳米球的生物相容性和药物递送潜力进行了研究,研究表明其高效递送效率源于超细纳米球表面理化特性,如糖基官能团和独特的齿轮外形等。

论文共同一作为硕士研究生刘锦蓉和谢磊博士,共同通讯作者为白宏震博士和王勇教授。

图1:环状水热炭纳米球形成机理。图片来源:Chem. Mater.

图2:环状水热炭纳米球用于提高细胞吞噬效率。图片来源:Chem. Mater.