我系代表队荣获第五届浙江省大学化学学科竞赛一等奖

来源:浙江大学化学系

发布时间:2012-10-10

5817

2012年10月5-7日,第五届浙江省大学化学学科竞赛在位于茶山脚下的温州大学(南校区)落下帷幕。由求是科学班王慧峰、李炯昭、张雨晨和张玲组成的我系代表队取得了优异成绩,荣获一等奖。

今年刚更名的“浙江省大学化学学科竞赛”前身为两年一届的浙江高校基础化学实验技能大赛。它改变了“2小时理论考试加6小时实验操作考试”的传统模式,迈入了一个全新的化学创新实验大赛时代。旨在促进我省高校化学及相关专业实验教学水平的提高,培养学生的创新能力,提高学生的实践能力和综合素质,深化我省大学生化学学科竞赛内容与竞赛方式的改革。

本次竞赛的试题是“锌灰泥制备七水硫酸锌的研究”,由温州大学向每个参赛代表队同时提供锌灰泥,要求先进行全组份分析,然后以锌灰泥为原料合成七水硫酸锌。设计方案和实验过程提倡有效性、绿色环保和经济可行性。竞赛分为两个阶段进行。第一阶段为各参赛队自主完成的综合性实验(占70分):首先在6月23日接到原料开始实验,6月28日将分析方案和测试结果寄回温州大学;其次制备七水硫酸锌,并将产品及制备方案于7月8日前寄回;最后完成研究报告和录像剪辑(为了确保竞赛的公平和真实性,要求参赛队对实验过程全程录像,最后剪辑刻录成60分钟DVD),于7月10前寄回。第二阶段为10月5-7日进行的现场答辩(占30分),要求8分钟PPT陈述,7分钟回答问题。

自主综合实验阶段历时近20天,而且任务重、工作量大,对各参赛队是一个很大的挑战!此次提供的锌灰泥来源于工厂的生产固废,除氧化锌、氧化铝和氧化铁三种主要成分外,还含有十几种未知金属离子和非金属离子。在综合实验阶段,问题层出不穷。如全分析前处理的熔(融)样时,用常规的酸溶/碱溶/高温熔融等方法均不能见效(有参赛队直至7月10日都没有将其全部溶解);对锌、铁、铝三种常量组分进行定量分析时,离子相互干扰、滴定终点不明显;制备七水硫酸锌时,杂质离子很难除干净、影响产品的纯度。我系代表队选手通过查阅资料、设计方案、反复摸索,终于将这些难题一一化解。

本届竞赛共有来自温州大学、浙江工业大学、宁波大学、浙江大学城市学院、浙江大学宁波理工学院、浙江大学高分子系、浙江师范大学、浙江理工大学等24支代表队参加。现场答辩评委由12位省内高校分析化学和无机化学专业的专家组成,我系何巧红老师应邀担任了评委。

值得一提的是,其他23支参赛队的4位选手均为大三学生,而我系王慧峰、李炯昭、张雨晨为大二学生,张玲为大一学生。这4位学生克服重重困难,独立完成了实验方案的设计和实施,表现出较高的综合实验技能和创新思维能力。同时,他们在现场答辩环节中的突出表现也获得了评委们的一致肯定。

综合实验阶段正是杭州天气最炎热之际,我系代表队4位选手和老师们在实验中心大楼一起度过了许多难忘的时光:难忘431大实验室的灯光彻夜通明;难忘锌灰泥终于熔融时的集体狂欢;难忘凌晨3、4点走出实验室、呼吸到的清新空气;难忘每餐吃盒饭吃到不想吃饭;难忘431不给力的空调,每天汗流浃背;更难忘七水硫酸锌从溶液中慢慢析出的美好时刻!他们品尝到了科研的艰辛、成功的欢乐......。

我系代表队的竞赛工作由李秀玲和曾秀琼老师全程指导,同时也得到化学系、实验教学中心相关老师的大力支持:王秋萍、祝海娟和蔡吉清老师提供了高效有利的药品和仪器保障;表征测试得到了胡秀荣、徐子刚、朱岩、蒋银土、徐锦仙和方芳等老师的大力支持,他们为我系代表队敞开了一路绿灯;4轮预答辩中,先后有邬建敏、张仕勇、方卫民、谭桂娥、张培敏、李宁和方文军等多位老师积极参加,他们提出了宝贵的意见和建议。

竞赛期间,还进行了第九届浙江省高校化学实验教学中心主任联席会,我系派出了方文军、赵华绒、张培敏、吴百乐、李宁、王永尧、赵明坚和曾秀琼等老师参加。他们和来自全省各高校的教师们就实验教学中心建设、实验课程的改革等进行了交流和讨论。在会上,还一致通过了我系为2014年第六届浙江省化学学科竞赛的承办单位。在闭幕式上,方文军老师代表我化学系接过了大赛会旗。(化学实验教学中心曾秀琼)

图1 李炯昭同学进行答辩陈述

图2 4位选手回答问题

图3 获奖后合影

图4 方文军老师挥舞着大赛会旗

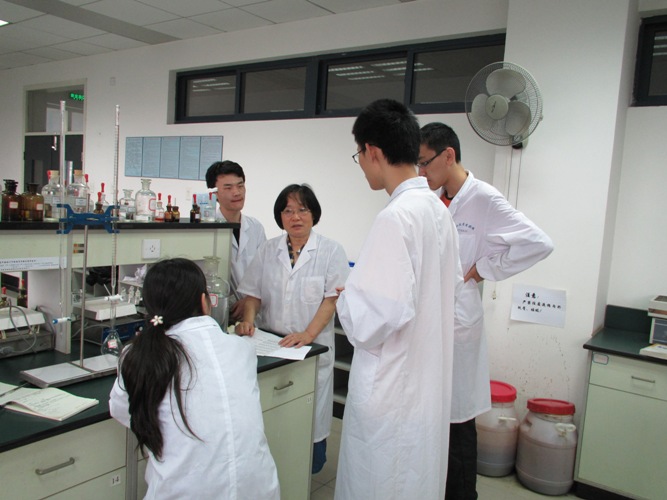

图5 实验遇到瓶颈时集体讨论

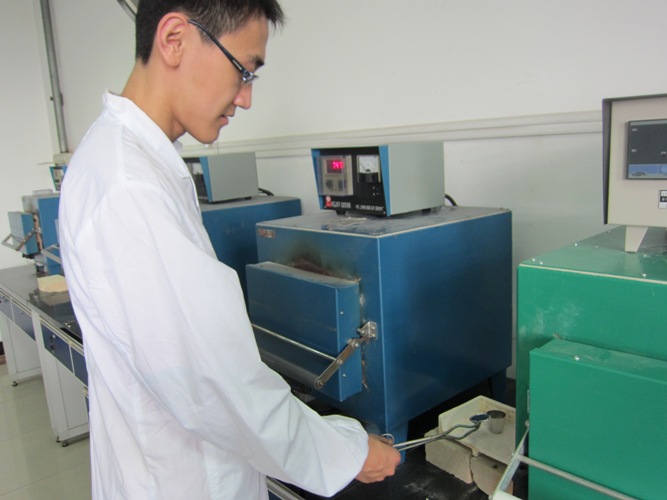

图6 原料终于完全熔融时的喜悦

图7 上交研究报告前的顿然轻松