摘自王天骏在2015年10月21日中国科学社和科学杂志双百年纪念会上的发言,于上海科学会堂

人物名片 王琎(王季梁)(1888-1966),我国第一批庚子赔款留学生。曾任浙江大学化学系主任、理学院及师范学院院长、代理校长等职务。1928年协同蔡元培创建中央研究院,并任化学研究所所长。是我国分析化学与化学史的创史人。1920年后,长期担任中国科学社理事和社长,并担任化学学会会长、《科学》杂志主编。

王琎(王季梁)(1888-1966)

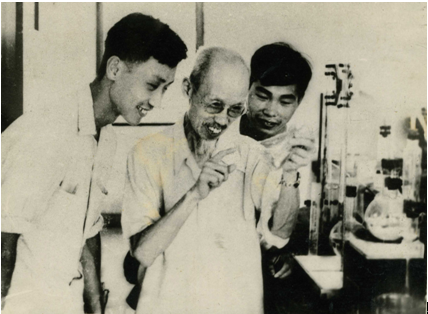

浙大化学系一级教授王琎先生指导助手杨国梁,研究实验结果,部署下阶段工作

新文化运动时期,按照我个人的观点,是指1915-1945年之间不到30年的时间。说到新文化运动时期的科学家,我的祖父是他们中的一员。我就从我的祖父说起:

我的祖父王琎先生曾在1922-1934年间担任《科学》杂志主编,在1930-1933年间担任中国科学社的社长,在1928-1934年间担任中央研究院化学所所长,他也曾是中国化学会的发起人。人们在介绍他的履历时,通常介绍他是1909年第一批庚款留美生,美国里海大学学士和明尼苏达大学硕士,然而人们往往忽略,正是同一个王琎,曾有过十年科举的教育背景。

事实上,中国科学社和《科学》杂志早年的主要成员几乎都有科举时代受教育的背景。今天的媒体在介绍这一批新文化运动时期的科学家时,也常常忽略他们的传统文化教育经历。

其实正是他们在西方留学之前的这段受教育经历,成就了他们的一种特殊知识结构和文化品质,使他们成为中国现代史上唯一的一代具有新旧兼学、学贯中西的素质的中国人,也决定了他们处理科学和传统的态度。

近年来,我一直在整理王琎日记,使我对他有一个近距离的了解,读王琎日记可以感受到他的人生态度深受儒家传统影响。这里有两段王琎日记中的两段小故事:

王琎的哥哥王珽是早年北京大学毕业、1913年与李四光同期公派留学英国的留学生,回国后不久身患重病,王琎从小和哥哥感情深厚,在看望弥留中的兄长回到家中后,心情十分沉重,在日记中感叹人生苦短,同时也告诫自己,生命越是短,对家对社会的责任越是重,一定要多努力,才能对得起社会、亲友和祖宗。

王琎在日记中,有一段还专门回顾自己四十岁前思想变化的过程,提醒自己要注意修养,要用朱熹在《大学》中提出的格物致知,诚意正心,修身齐家治国平天下的方法修身养性。

事实上,王琎的一生一直是在修齐治平精神追求下忘我的工作。原华中科技大学校长、物理学家查谦,是王琎在二十年代东南大学的老友,也是中国科学社的重要骨干。我曾在文革期间,拜访过当时已经中风的查谦,他在回忆王琎时,曾对我说,我们当时都很尊敬王琎先生,其中一个重要原因就是,当年组织中国科学社,办《科学》杂志全是尽义务,而王琎先生对工作非常认真负责。查谦先生还特别指出,当年中国科学社开会都是利用晚上的业余时间。

我在王琎日记中也注意到,王琎当年带着他在中央研究院化学所的两个助手柳大纲和姚国珣编辑《科学》杂志时,大量的工作时间也都是在晚上进行。

王琎是发现华罗庚的伯乐。 1929年,王琎在收到年轻的华罗庚寄来的稿件后,热情的鼓励他,为他提建议,不但发表了华罗庚的文章,还把他的情况介绍给了中国科学社的老友熊庆来,成就了一个天才的人生。

虽然王琎是一个非常传统的人,但另一方面,王琎从青年时代起,有过七八年海外生活的经历,受过多年西方文明和科学实验的熏陶。

日记中有一天,王琎在做完定性分析实验回到家后,在日记中记录自己当天的实验,他注意到在当天的试验中,硼砂的存在对于某化学反应有不同的结果,一方面思索这个现象是否与复杂化学分解有关[1],一方面表示还要继续推敲。

王琎回国后的第一个十年里,一直就是像上面提到的这样,不断坚持自己提出问题,又亲自拿试管做细致周密的分析化学试验。他把自己在美国实验室学到的分析金属成分的方法,用到中国古钱的分析方面,成功的完成了用古金属成分为中国冶金史断代的研究成果,开创了中国分析化学的科学时代。这一成果震动了当时全国知识界。

1925年的中国科学社北京年会上,当时的会长翁文灏就在开幕致辞中,专门提到王琎古钱分析的研究成果。三十年代初期周谷城在他的《中国通史》一书中也用了相当的篇幅介绍王琎和他的冶金史断代学说,这也是后来王琎被蔡元培和杨杏佛邀请参加创建中央研究院和担任首任化学所所长的主要原因之一。

科学和传统在王琎的事业中水乳相融,相得益彰,这是当时中国科学社前辈们对待科学和传统态度的一个非常有代表性的例子,与当时那些投身五四运动的激进派同龄人的态度形成鲜明对照。

五四运动的激进派把科学当成摧毁旧世界的大炮和打压传统的武器。陈独秀在《新青年》上多次大声疾呼:“要拥护德先生又要拥护赛先生,便不得不反对国粹和旧文学。”

从早年《科学》杂志上发表的数以千计的文章中,可以发现,《科学》杂志理性的文风,与同时期的《新青年》反传统的激烈言辞形成鲜明的对照。

早期海归留学生受过系统西方科学的训练,他们明白中国人自古以来缺乏的是一种对待宇宙的进取态度、一种执着求真的心态,一种探索真理的方法、一种科学的精神。这种缺失是精神层面的,不像家里缺把椅子,可以到店里去买一把回来。

这就是为什么他们从来没有把科学仅仅当成实现强国梦和现代化的工具。这就是为什么他们始终提倡科学精神,坚持用一点一滴渐进的方法改造传统的文明梦。

文明梦和强国梦的根本区别就在于它们对待传统的态度。打引号的强国梦是五四运动激进派用来吸引民众的口号。“强国梦”最大的特点是要与传统决裂,因为他们以为家里的旧传统不好,就像是一件旧家具,可以一把火烧掉,以便用那些“放之四海而皆准的”或者是有“普世价值”的“新家具”取而代之,这也就是五四运动时代的一句口头禅:要“在一张白纸上画最新最美的图画”。这种论调,一言以蔽之,就是“先破后立”。文化革命就是这种逻辑的“强国梦”给中国人带来的结果。

什么是文明梦?用梁启超的话来说,就是“用西方的方法来研究中国的学问。把自己的文化改造好,又拿西方的文化来辅助,综合成一个新文化(大意)”。这也就是“边改边立”的意思。文明改造好了,国家自然强,从这个意义上来说,文明梦才是真正的强国梦。

一部中国近代史其实就是文明梦和“强国梦”反复较量的历史。如果说二三十年代《新青年》是“强国梦”的精神代表,《科学》杂志就是文明梦的精神代表。我个人以为,《科学》杂志在中国现代史中的历史地位需要重新评估。

从文明梦联想到获诺奖的屠呦呦,我想在这里,借屠呦呦获诺贝尔奖的这个热门话题,为新文化运动时期科学家的文明梦做一个诠释

科学的发现靠个人的努力和机遇,更需要依靠个人偶然的灵感。然而这种偶然,是一种必然中的偶然。

屠呦呦在获得今年的诺贝尔奖后,诚恳地表示自己的成就归功于集体多年的努力。屠呦呦“偶然”成功背后的这个“必然”,就是近百年来几代中国生药学的前辈们怀着文明梦的理想,孜孜不倦地用分析化学的科学方法研究中药遗产的努力和研究氛围。

[1] 日记中原文是: “有用第一铁青酸钾加以盐酸,则试金属第三类时不得铁,其加硝酸者则试得铁 (浓硝酸),惟同时有硼砂存在时,则加硝酸后或试得铁,或试不得铁,结果各异。此现象与复杂游子之分解有关,其原理颇可研究。”