人物名片

翁礼华,男,杭州大学1962级本科生。曾任工程师、厂长、研究所所长,浙江省奉化县、鄞县县长,浙江省政府副秘书长、浙江省财政厅厅长兼地方税务局局长、国资办主任。现任浙江省政府经济建设咨询委员会副主任、中国财税博物馆馆长、浙江大学特聘教授、财经文史研究中心主任、中共浙江省委九、十届省委委员,九、十届全国人大代表,中国作家协会会员、浙江省作协主席团委员。

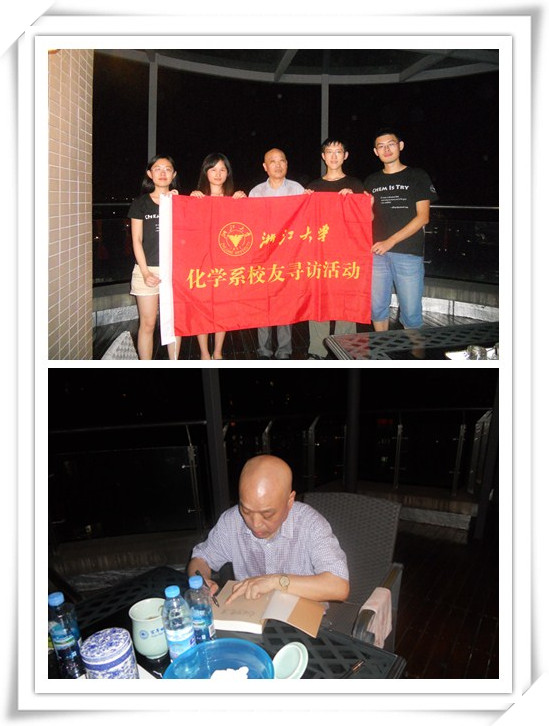

2014年7月29日晚上,寻访小队一行四人来到了翁礼华系友的家中。翁学长的夫人非常热情地为我们开了门,并邀请我们去二楼上的阳台上先喝喝茶和吃西瓜。经过楼梯到达二楼之后,寻访者首先看到了家中的书房。书房里有一个巨大落地书柜,书柜里摆满了各式的书籍,也让我们嗅到了浓浓的学术氛围。

在采访过程中,翁礼华系友一直很热情亲切地为我们解答疑惑和讲述自己的人生历程。首先,他讲述了进入浙江大学化学系的历程。以前的时代与现在不一样,1962年17岁的翁礼华高中毕业那个年代,是讲政治需要考虑出身成分的特殊年代。那个时候也是一个学好数理化走遍天下都不怕的时代,因为学习理工科能从事技术工作,会有铁饭碗。那个时候的中国,各种产品都是供不应求的,一个人能够生产出产品才算是对社会有贡献。除此之外,他的父母都是老师,是知识分子家庭,在那个时代他也无法去读那些有关国家机密、军事的专业。而且,翁礼华的父亲也认为化学系比较保险。因为这些原因,翁礼华最后就读了杭州大学的化学专业。

翁礼华1962年进入杭大化学系,学制五年,是1967届毕业生。翁学长上学的那一年,国家经历了三年困难,正好招生紧缩,不仅当年全国招生很少,而且学校里还把许多以前招进来的学生退了学。在1962年,全国大概就招了8万个大学生,有的县里竟出现了没有一个人考上大学的现象。原先的中国在1958年后考大学是不很讲求分数的,主要是看出身成分高低。而1962年正是国家整顿的一年,从那时候开始讲究考分,63年也依然考虑考分,而64年就又不怎么考虑了。由此可见,翁礼华也是当时的精英学生之一,才能考上杭州大学的化学系。

当时的杭大化学系老师全是原来浙江大学和之江大学的,基本以浙江大学为主。尽管不少理科教授在1952 年全国院校调整时被调走了,但剩下来的师资还是不错的。那时候杭州大学化学系的主任是原来浙江大学抗战期间龙泉分校化工系主任陈嗣虞教授。而那时候的学生生活也十分艰苦,食堂是草棚,睡的床是之江大学遗留下来的美国弹簧钢丝床,由于年代久远弹簧十分松垮,所以一个学期下来席子必破无疑。不过那时候的图书馆藏书还是十分丰富的,有100多万册,是浙江省首屈一指的图书馆 也有很多古书。以前的杭大,完全是老浙大的传统,特别是文科教授全部留在杭大,他们教学、读书都是非常认真、严谨,也不会去追名逐利。

翁礼华毕业的那个时代,只能服从工作分配,自己是不能找工作的,所以他调动工作十分频繁。对此,他并无怨言,更没有因此而人生消极,而是选择了干一行爱一行的积极处世精神。毕业之后先到解放军6292部队农场锻练1年7个月,然后被分配到了宁波镇海的一家机床附件厂工作。因为他在创办电镀车间时表现出色,又被委派至上海联系和学习机械设计。虽然翁礼华以前并没有接触过机械设计相关知识。但是他乐观地想,既能够学习到知识,同时也能对工作有帮助,这份工作岂非一举两得。当时,他就向在冶金部系统工作的叔叔借了许多当年他本人上大学时的教科书,自学成才,还当721工人业余学校的义务老师,教会了许多工人制图,这些学生中后来还有人成了工程师和厂长。过了一段时间,翁学长又被调配至化工厂做呋喃甲醛。由于呋喃甲醛的生产成本太高,工厂处于亏本状态,翁礼华就开始为此想办法。当时塑料行业正在中国兴起,塑料的稳定剂原料硬脂酸盐类十分畅销,但是脂肪酸的成本比较高,不容易赚钱。于是翁礼华就想到了宁波盛产棉花,棉花籽榨油后的皂脚里有硬脂酸和油酸。充分运用了自己的化学知识和毕业后学到的机械知识,将皂脚通过进一步皂化——酸化——水洗——高温蒸馏——冷冻——压榨——分离出不同种类的脂肪酸。将不饱和酸——油酸通过上海化工进出口公司卖给了外国人,饱和酸生产硬脂酸盐类,由于成本低廉,获得了丰厚利润。工厂也从亏本工厂变成盈利工厂,并且成了浙江省大庆式企业,“四人帮”粉碎后的第二年翁学长被任命为厂长,并且在1979年成了“文革”后的第一批省劳模。

从翁礼华初期的工作经历来看,我们发现,不管我们从事什么样的工作,只要努力投入,都能够成为菁英。翁礼华还认为大学学习很多时候关键并不是学习专业知识,而是你的学习方法、思维方法的培养。除了从事非常专业的纯学术研究,专业知识必不可少,而从事其他一般性的技术工作,还是要靠扎实的基础知识,辨证的思维方式以及分析处理实际问题的能力。

80年代初,翁学长先后担任奉化县长和鄞县县长。80年代末,从宁波调到了省政府,任办公厅副主任、副秘书长协助副省长柴松岳管理浙江省的工业、交通、经济工作。在此期间的1990年,担任浙江省委省政府打击假冒伪劣产品检查组长,带领由14 个省级部门组成的检查组花费了差不多一年时间,打击以温州乐清柳市区为中心的假冒伪劣产品,扶持了正泰、德力西等一大批民营低压电器企业,使全省的工业产品质量有了极大提高,为邓小平同志1992年南方谈话以后浙江民营经济的腾飞打下了坚实的基础。

1992年后,翁礼华被调整到财税部门工作,担任浙江省财政厅厅长、税务局局长、国资办主任。在此期间,不仅在全省范围实施了诸如省管县、财政与地税合署办公、两包两挂、两包两联等激励与约束相结合的财政政策,而且在1994年7月13日北京德宝会议上提出了“与其砍基数不如保基数把蛋糕做大”的建议,通过“两税(增值税、消费税)递增上缴”的办法为国家分税制改革解决了基数问题的难题,使他一下子成了全国财税界的名人。后来由于他撰写了不少财政税务方面散文,被财政部长金人庆点赞为“中国财税散文第一人”。早在1999年翁学长撰写的《财政·赋税·官吏·俸禄》一书就获得了中国财政理论研究一等奖,至今翁学长还是中国税务学会的学术研究委员会副主任、中国财政学会的常务理事。1990年代由于翁礼华写了不少财经散文,被浙江省作协吸收为会员,后来又被中国作家协会吸收为会员,还担任了浙江省作协主席团委员、浙江省散文杂文创作委员会主任,散文《长河东去》一书2004年还被评为五年一度的浙江省鲁迅文学艺术奖。翁学长在担任财政厅长的10年多时间里出版了10 本书,至今已经出版了30多本书,真可谓著作等身!1998年开始,翁礼华提出并身体力行在杭州吴山创办了全世界第一家国家财税博物馆,连江泽民先生都前来参观题词。在他身上我们看到了“只怕想不到,不怕做不到”的人生精神。

10多年来,翁礼华一直兼任浙江大学财经文史研究中心主任和特聘教授,面向研究生、博士生以及一些社会人士讲授财经、文化、领导力一类的课程。他1993年为浙大研究生撰写的《纵横捭阖:中国财税文化透视》的教科书还成了很多高校财经类师生的参考书。

采访的最后,翁礼华希望化学系的学弟学妹们能够努力学习,好好学好专业知识。浙江大学化学系是一个历史悠久的系,化学也是改变人们方方面面的一个重要的学科。采访结束后,还给我们送了他撰写的书,并且当场亲笔签名作为纪念。在采访即将离开之时,翁礼华系友又关心每个寻访者的现在情况和未来的打算,并且叮嘱我们,以后一定要“做大事”,而不是“做大官”。

摘自2014年化学系校友寻访杭州四队小分队采访札记

( 队长:俞能 队员:沈哲、孙佳玲、张昊然)