人物名片

杨福愉,男,浙江镇海人,浙江大学化学系1946级本科生。生物化学家。中国科学院生物物理研究所研究员。1991年当选为中国科学院院士。

杨福愉院士1946-1950年在浙大学习,当时系主任王保仁是指导老师,教有机化学。那时杨院士报的是杭州之江大学,隶属于教委,条件好。在阳明楼上课,阳明馆做实验。杨院士谈起在浙大的四年,印象很深的是阳明馆前有反饥饿反内战的大字报。印象较深的教授有教分析化学的王继良,吴征恺和教物理化学的钱仁元。那时因内战和饥饿罢课频率很高,国民党镇压,不希望学生闹事。后来受到鼓舞敢还手,敢参加活动了,还加入了共青团。当时的理学院院长是贝时章,后来去了科学院上海实验生物研究所。那时班上人少所以同学们关系比较好。不能想象的是那时比较乱但还能学下去,从不太过问政治到参加青年团。求是精神贯彻到各方面。求是作风很难做到,花花绿绿虚幻的东西太多,真的求是很难适应。

说起中国的科研现状,杨院士感慨搞科研的基本东西被忽略了,从上到下不太允许失败再试,原始创新很难,风气不好养成。科研成就要长期失败,长期积累。每年一篇文章很难,很多人耐不住寂寞。中国的年轻科研工作者需要静下心来作艰苦的尝试。国内和国外科研的对比:美国实验到很晚的现象很常见,全力以赴搞科研。杨振宁说清华的学生比美国的平均水平好,杨院士表示不同意。国内学生刻苦的少,总体来说国内高校还是落后的。风气不是一天可以改变的,引导一种真正搞科研的气氛不容易,寄托希望在现在年轻这一代。

谈到教育问题,杨院士说,虽然大学在扩招,但人才不易,既要本身有基础又要有好的培养。中国缺乏真才实学的人才。人才的培养问题很多。比如:老师带研究生也是一种学问,很多学者回国没有经验直接带学生;对于交叉学科,中国的培养方针有问题,世界上比较重要的发现一般都是出在交叉学科等。希望学校改变总的指导思想,不是说每年要培养多少研究生,导师不仅仅挂名,这样的话研究生很辛苦。真正好的研究生在每一方面都比较顺手。以自己为例,杨院士培养研究生的时候不直接给题,而是给磨练,体验困难,这样不会像大部分研究生一样没有学到什么东西。

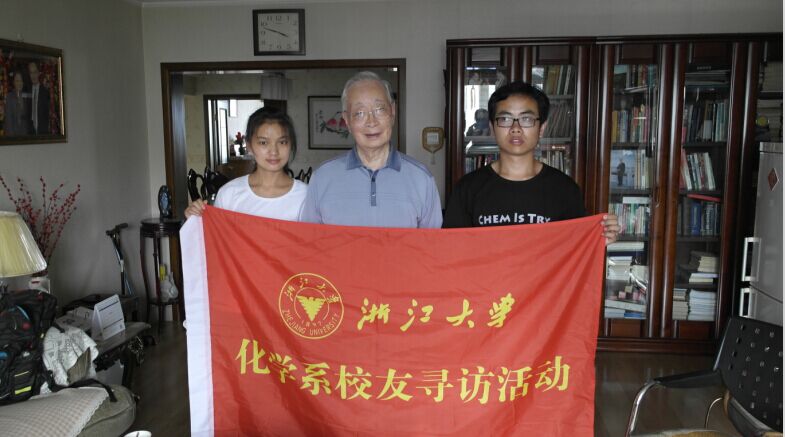

摘自2014年化学系校友寻访北京四队小分队采访札记

( 队长:孙明远 队员:王海燕、全丽霞、王申亮、王海斌)