(作者简介:龚钰秋老师,52级杭州大学本科,一直在杭州大学化学系执教,曾担任浙江省中学生化学竞赛总教练近二十年)

1952年我的人生开始了崭新的一页,是年9月我有幸进入了位于钱塘江畔秦望山上的浙江师范学院化学系学习(编者注:现为浙江大学之江校区),在这个风景如画、环境幽静的高等学府里度过了难忘的四年学习生活,虽然距今已有60余年,但很多往事仍历历在目,值此浙大化学系百年系庆之际,谨将其中几件往事作一个简单回顾,有些事可能是绝大多数大学生从未遇到的,在今天看来甚至是难以想象的。

(一)、大学录取通知首先是刊登在人民日报上

1952年,我国进行全国范围内的高等学校院系大调整,浙江大学化学系和之江大学化学系合并,还有当时的浙江师范专科学校化学科一起组建成为浙江师范学院化学系,招收第一届四年制本科生,我便是其中的一员。由于当时全国高等学校变化太大,院系调整太多,通讯又欠发达,再加上农村学生数量较大,很难像能像现在这样及时将录取通知书送达到每个考生家里,因此我在发榜那天便一早步行赶到镇上邮局等待报纸的到来,因为国家规定每个考生都可拥有当天的一份人民日报,大学生录取名单都刊登在这份报纸上,当我在自己志愿学校查到自己名字时,那兴奋的心情真是无法用语言来形容了。新中国成立后大学生录取名单在报纸上公布的做法此前未有,此后亦无,仅此一回由我经历,确是终生难忘。高等师范院校在那个年代是农家子女最钟爱的大学,因为它不收学费,包吃包住,每个学生每月还有3-5元的生活零用钱,

(二)别开生面的开学模式

由于新中国成立不久,百废待兴,尤其是师资非常紧缺,当时的浙江师范学院面临着许多实际困难,首先是住和吃的问题,既有在校的二年制专科生,又新招了一年制和二年制专科生,还有像我们这样的首届四年制本科生。专科生大都来自本省,而本科生在全国统一招生,像我们班一共21人,却来自包括四川、广东、湖南、福建、浙江、上海、江苏和安徽等8个省市。那时三龙头新斋学生宿舍、新斋大食堂和上课的教室都还没有完全竣工,于是我们外地来的新生都住在慎思堂二楼的地板上,白天则由学校组织各班级杭州藉学生带领大家游览西湖名胜古迹,这对我们这些外省学生而言,既是同学间相互熟悉了解的绝好机会,又是生平第一次欣赏西湖美景的天赐良机,个个都乐此不疲,就这样持续了一个多星期。

(三)学院领导和系知名教师上课

当时的教学计划完全按照苏联的模式,专业课小班上课,公共课大班上课,班级设置班三角即团支部书记、班长和班主席,我被大家推选为班长。我清楚记得学院的党委副书记朱子英和校长办公室主任王绮同志给大家上中共党史课,浙江省教育厅长俞仲武每周末在健身房讲授辩证唯物主义和历史唯物主义,而化学系知名的教师更是在第一线上课,如分析化学(王琎)、物理化学(金松寿)、有机化学(周洵钧)、无机化学(徐兆华)、工业化学(张若民)、生物化学(唐愫),农业化学还从浙江农学院聘请孙曦教授上课,他们扎实的理论知识和精湛的讲课艺术,让我们这些从农村来的学生听得如醉如痴,大开眼界,留下终身难忘的印象。

(四)丰富多彩的生活

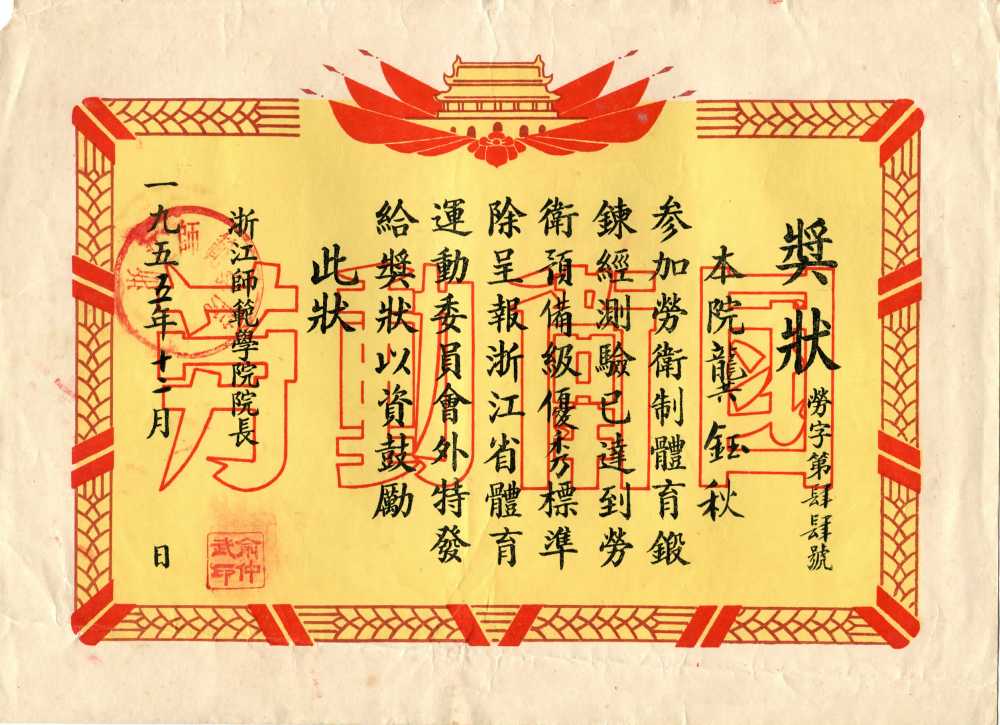

除了紧张的学习生活,班级的文体活动和社会实践活动也十分活跃,苏联的劳卫制体育锻炼和周末在“都克堂”的交谊舞会是大家最乐意经常参与的,为了学习舞技,班级由文娱委员带领每天下午课外活动时间在大操场练习。而每天早晨便是全班劳卫制体育锻炼的时间,日复一日,从不间断。令人高兴的是我还获得了学校颁发的达到劳卫制预备级优秀标准的奖状。

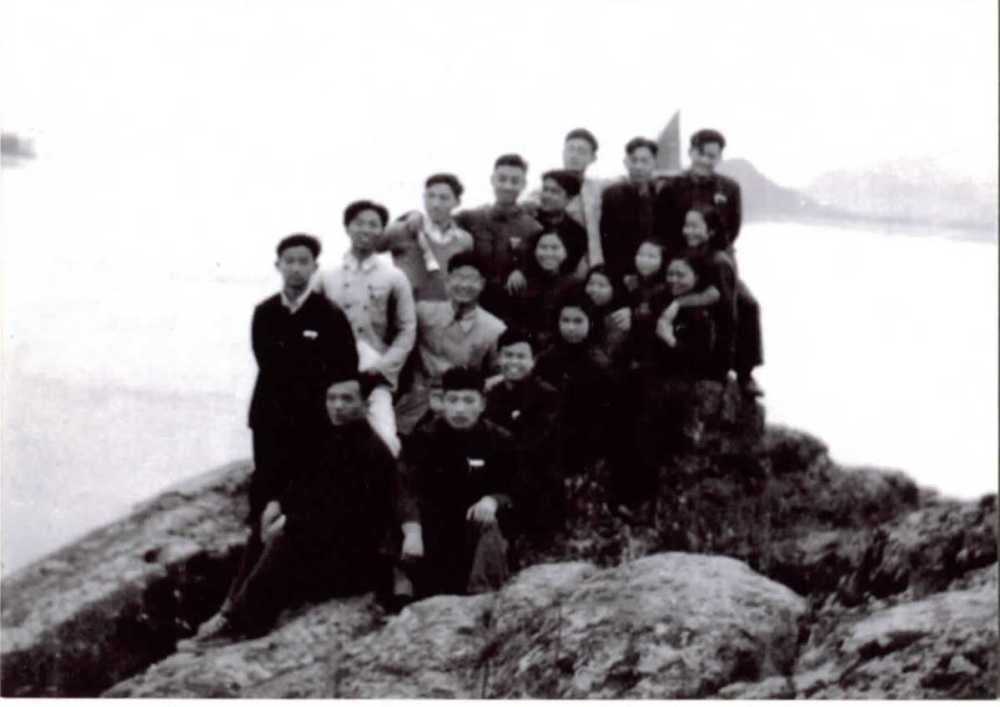

社会实践活动中有三件事很值得回忆:一是在1954年春假期间学校组织学生赴富阳皇天畈农场参观,大家趁坐轮船在钱塘江溯流而上,听农场人员介绍情况,参观农场新面貌。第二天再趁船顺流而下抵达富阳鹳山,游览参观名胜古迹并在鹳山脚下师生合影留念(见图)。

二是1953年秋天全校学生分期分批参加杭州市疏浚西湖的劳动,当时西湖几乎全部干涸,整个西湖呈现一片铺天盖地淤泥,只剩下中间一条河道还有水在流动,我们班级参加3天劳动,大家手拿铁锹,肩挑手提,挥汗如雨,为疏浚西湖出一分力量,这个活动在杭州高校和中专的学生都曾有参加。

三是1954年冬天,学校又组织我们班级到南星桥附近的周王庙村参加农民文化夜校,给农民兄弟讲文化课,做扫盲宣传员,住在农村一个星期左右。

(五)国家考试委员会制度

大学四年期间,学校的考试制度也是效仿苏联的做法,由笔试改为口试,这种方法在像我们这样人数不多的小班实行是成功的。先由考生自己抽出签号排序,然后按次再抽出题签进行30分钟准备,接着口述给主考老师答题,老师再提问学生回答,这种做法老师比较辛苦,至少要多准备5-8倍的题目,还要花费更多的时间去面对每一个学生,但对于判断学生知识掌握程度的优越性是毋庸置疑的。经过四年的学习生活,我还被评定为全校的甲级优秀生,获得了院长亲自颁发的奖状。接着我们又开始了紧张的毕业考试,根据教育部规定组建了由校内外专家组成的国家考试委员会,考试科目为二门公共课(马列主义基础、教育学)和二门专业课(无机化学、有机化学),同样采用口试方法进行,到毕业时候全班21人由于各种原因仅有17人按时毕业走上工作岗位。

毕业照

毕业50周年部分师生合影

1954年在富阳鹳山下合影留念