“老师,我叫什么名字?”“老师,我叫啥?”“老师,您还认识我吗?”“你是诸葛。”“你是林寿珍。”“你是……”“我是绍兴人。”“隐约记起来了,是师爷!”爽朗的笑声一阵高过一阵。一群头发花白、额门秃顶、年纪都在70岁上下的老人簇拥在杨士林老校长、朱帼英教授、施荫玉教授面前,一个个关切满面孩子般地向长辈向老师报告自己离开学校以后的工作、生活、家庭状况。当介绍到我们有四对同学是夫妇时,朱老师把郑炳乾叫到跟前问这问那,慈祥的笑容至今还深深地印在大家的脑海里。以上这一幕发生在2012年3月25日浙大玉泉校区,化学1962级校友返校与原老领导和部分任课老师相聚会面时激动人心的场景。

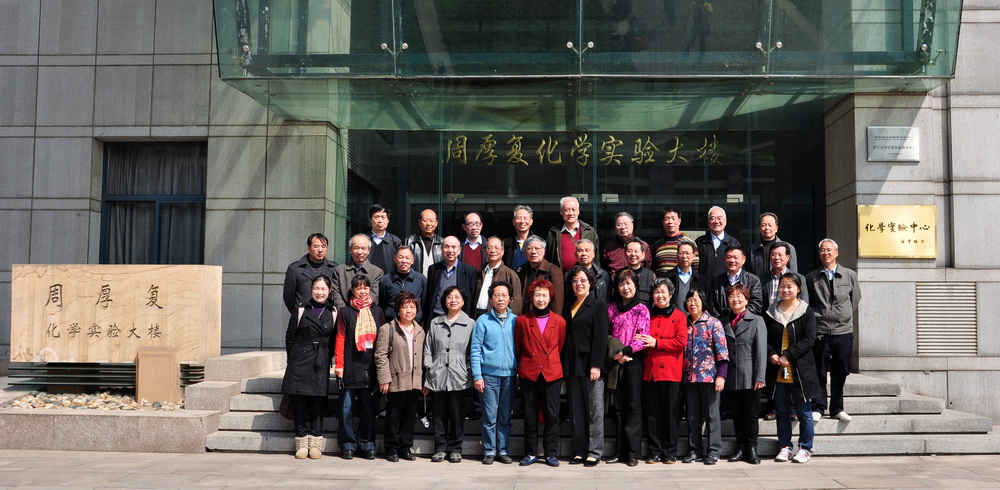

半个世纪过去了,93岁高龄的朱帼英教授不仅健谈,还能一一说出同学的名字,有的一时想不起,但把雅号说出来,引得大家哈哈大笑。校友们站在前辈老师的身边,个个心潮澎湃,思绪万千。2012年3月24日至26日,浙大化学1962级的同学继1997年和2007年后,第三次相约在母校聚会。我们两个班级现健在的有46人,除身体等原因未能到会外,此次到会的有35人(其中有四位还带来了夫人)。今年恰值我们进浙大学习50周年,母校建校115周年,是个特别值得纪念的日子。化学系现领导王彦广主任、马晓微书记、方文军副主任也参加了我们的聚会,并精细地安排了我们在母校的参观活动。

我们这个专业1962年入学。考试录取时是两个专业,化学专业和工程物理专业。到了二年级合并成化学专业。五年本科计划,因文革原因结果六年才离校毕业参加工作。按毕业时间算1967届,结果1968年才毕业分配。入学时全是浙江籍,分配时按照“四个面向”原则(面向工矿、面向农村、面向边疆、面向基层),52名同学去了25个省市自治区。

自1962年至今,整整50年,跨越半个世纪,浙江大学母校的情结越来越深。离校后,我们工作在各自岗位上,继承发扬母校“求是”校训。时时不忘自己是浙大毕业的学生,时刻为母校争光,为祖国建设作出了自己的贡献。参观玉泉校区时,我们在教四教学楼前,流连忘返,又想起当年上课做实验的情景。在老和山脚,当年化学系实验室的小平房已为高楼代替。

来到紫金港新校区,目睹一座座鳞次栉比的高楼,优美舒适的环境,美丽如画的校园,为母校日新月异的发展而兴奋激动。参观浙大校史馆,更使我们为浙大人而自豪,为在浙大校园求过学而荣幸。无论顺境还是逆境,我们时时牢记师长的谆谆教导,以自己是浙大学子为荣,以求是精神来便策和鼓舞自已,克服了工作和生活中的一切困难。当我们在校史馆发现“阿汤”同学(同级校友汤建华)和侯虞钧院士在国家重点实验室的照片时,大家都兴奋得叫起来,为之感到骄傲。

在全体合影留念时,老师坐第一排,我们站在后排,现任化学系领导谦让。我们齐声说:您们永远是老师,我们永远是浙江大学的学子!

赋词一首:

长相思·情系母校

西湖边,和山沿,朗朗书声求是院,同铸宏图愿。

五十年,长相念,热泪满颊笑声甜,相聚紫金苑。

(化学1962级郑炳乾文 李旺贤摄影)

和老师长杨士林、朱帼英、施荫玉合影

和老师长及化学系领导合影

图书馆前合影

化学系教八楼前合影

参

参